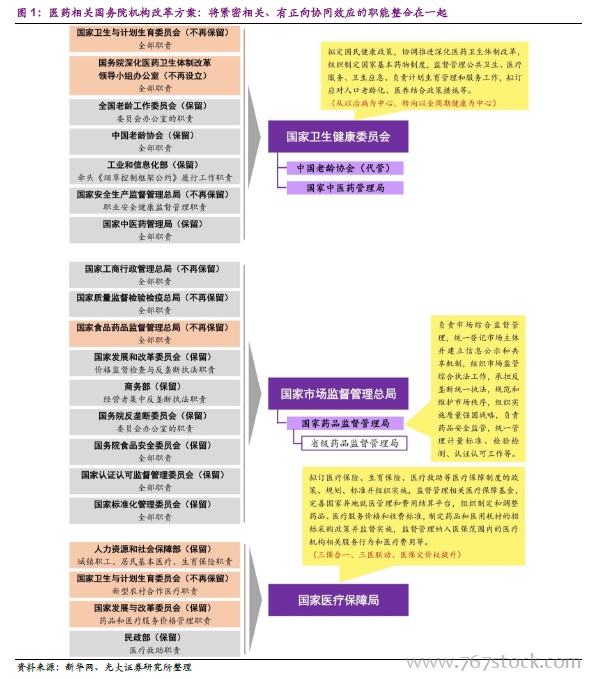

醫藥行業監管由“由粗放到精細”,國家醫保局應運而生。今年3 月,國務院機構改革方案公布。種種跡象表明,國家層面對醫藥行業的監管思路正發生著“由粗放到精細”的變化,在原先醫藥、醫保、醫療分而治之的基礎上,進行更高層次的整合,將緊密相關、有正向協同效應的職能整合在一起。

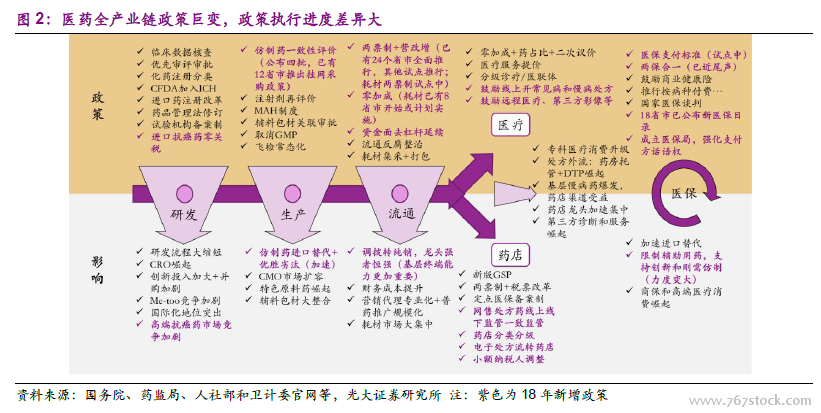

原先,醫藥定價、支付、診療等環節九龍治水,政策執行嚴重滯后。自15年起,涵蓋了醫藥行業全流程、全生命周期的改革政策陸續出臺,幾乎重構了醫藥行業監管體系。

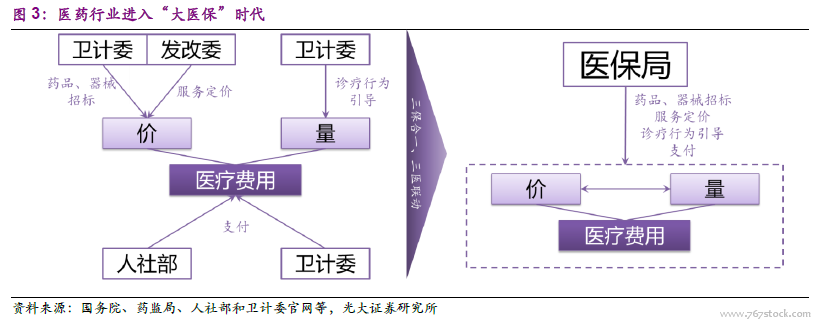

組建醫保局實現三保合一、三醫聯動,將加速藥品定價、支付、診療行為等政策推進。國家醫保局首次實現了三大基本醫療保險的統一管理。作為醫療的主要支付方,同時參與到醫療定價和診療行為引導中,將大大提高定價、支付等政策推進的效率。

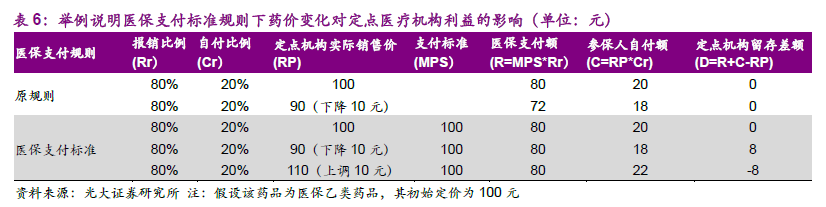

醫藥行業進入“大醫保”時代,醫療費用支出效率將明顯提升。國家醫保局作為非盈利性的國家機構,政策導向不是為了壓制行業整體增速,更多的是提高醫療費用支出的效率,優化資源配置,正本清源,加速行業結構優化。

醫藥行業在整體平穩運行的基礎上,結構調整趨勢更加明確。國家醫保局具有明顯的福建醫保辦身影。兩者都是“三醫聯動”思路下的產物,承接了支付職能(管理三大醫保)、定價職能(制定藥品、醫療服務的價格和收費標準,以及招標政策)、監督職能(監督醫保相關的醫療行為)。福建醫保辦隸屬于福建省財政廳,歸攏了省人社、衛計、物價、民政、商務等部門醫保相關職能。同樣,國家醫保局首任局長胡靜林,曾擔任財政部副部長,并歸攏了人社部、衛計委、發改委的部分職能。福建模式是醫保局的重要參考,但我們強調全國版醫保局不會像三明模式一樣激進,不會簡單一刀切。地區性的經驗難以簡單地復制到全國,福建模式是在三明模式基礎上調整而來,同樣,全國情況更加復雜,需要考慮的因素更多,更需要戰略性地去制定政策,而非簡單地復制地方經驗。醫保局作為非盈利性的國家機構,政策導向不是壓制行業,更多是延續過去幾年的全流程改革思路,正本清源,加速行業結構優化。