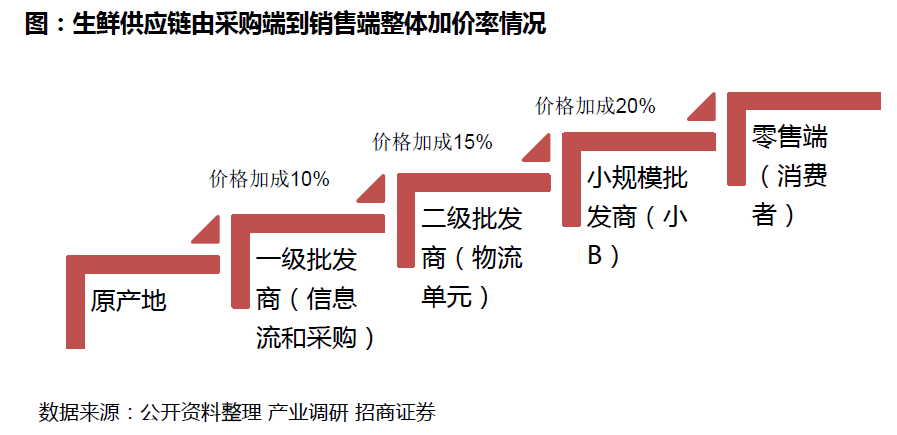

超市代表現代生鮮農產品物流供應鏈模式。國內生鮮供應鏈體系存在兩種模式,傳統的供應鏈體系和現代化超市的供應鏈體系;而開放平臺式的生鮮供應鏈體系正在形成,以永輝彩食鮮、美菜、宋小菜、善之農為代表的第三方供應鏈體系,控貨不控店整合上游種植養殖基地,收集小B端訂單,實現規模集采集運等。而對比來看,封閉式的現代化體系超市效率更高,開放式的生鮮供應鏈體系次之,但整體高于傳統的生鮮采購模式。

以農貿市場為中心的傳統模式中間渠道多、效率低。生鮮生產的銷售一頭是分散的農戶,一頭是有組織的市場,二者在信息流、物流以及資金流的方面的銜接難度較大。以蔬菜為例,一頭是分散的生產大棚蔬菜的農戶,另一頭是城市超級市場蔬菜區,只有實現兩頭銜接才能完成蔬菜的銷售。目前的做法主要是通過小商販或者農戶自己將蔬菜運至產地批發市場,批發商再將蔬菜從產地批發市場運至銷地批發市場,再通過城市配送中心配送至各個農貿市場。

基礎設施不足、需求與供給呈現區域不對稱。當前我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率,即在物流過程中采用冷鏈物流的比重,分別為22%、34%、41%,冷藏運輸率分別為35%、57%、69%,與發達國家平均水平差距巨大。遠距離運輸需要較完善的基礎設施,而從冷藏車的以及冷庫角度來看,國內在基礎設施方面存在較大的不足,導致生鮮(蔬果、水產品、肉制品等)運輸半徑小(一般為1-20公里),本地化消費占多數,而在需求比較旺盛的區域,存在供給不足的情況,產品價格較高,同時在運輸過程中存在較大的損耗,供給與需求存在失衡。

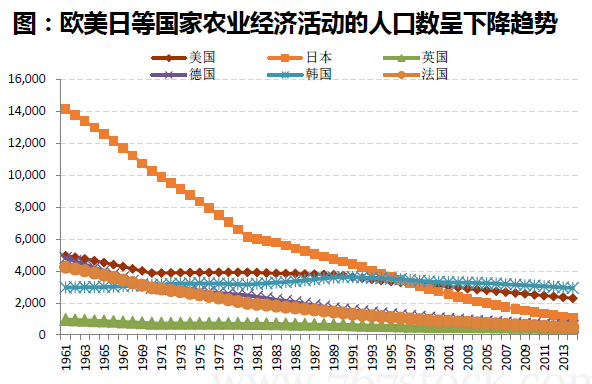

流通環節多,流通鏈條長,產品損耗大。國內生鮮整體損耗率水平較高,中國農產品冷藏加工與其他國家相比,產品保鮮化運輸比率較低,而歐美日等成熟國家的產品保鮮化比率水平較高,整體維持在60%以上;而根據產后產值與自然產值的比率,中國:美國:日本:歐洲=0.38:37:2.2:2.1;整體水平提升空間大。

生產端產品質量缺乏標準、產品安全難以有效控制。“小規模生產式” 的生鮮供應鏈體系決定了供應鏈的不穩定性,采購的分散化導致報稅比較困難,上游難以形成企業化的運營模式。同時,在采購端避免采購員吃回扣的問題,采購的監督體系必須完善,分散化的供應鏈體系難以形成標準化的管理體系,而在前端的損耗控制以及產品結構上不穩定性較高,整體產品的新鮮度以及損耗率難以有效保證。