以Unimate 為代表的第一代工業機器人在技術方面有很多缺陷。第一代工業機器人穩定性較差,無法長時間正常完成作業,同時工業機器人可以完成的工作較為初級,只能完成生產車門、車窗把手燈簡單工作。直到1969 年,Unimation 公司才推出可以完成復雜工序的點焊工業機器人。

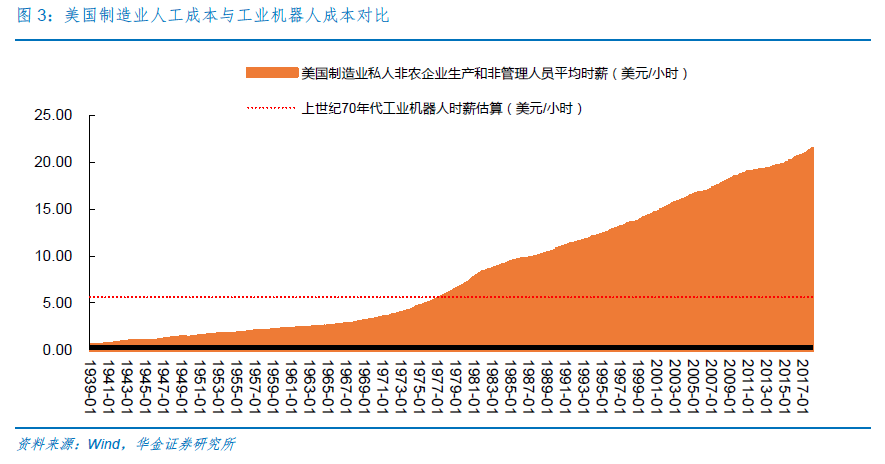

由于工業機器人的成本高居不下,且遠高于當時的人工成本,制造業企業進行工廠自動化升級需求并不旺盛。根據美國勞工部提供的數據顯示,1960 年-1975 年美國從事制造業的一線人員時薪從2 美元/小時提升到5 美元/小時。我們對當時的工業機器人成本進行了簡單估算,假設按照當時Unimate 工業機器人單體購置成本為65000 美元,安裝調試費用為工業機器人本體價格的5%可以使用3 年時間,每年有30%時間用于檢測維修和升級改造,每年檢測維修和升級改造費用為工業機器人本體價格的15%。通過計算,20 世紀60 年代時候工業機器人成本大約為5.61 美元/小時,遠高于當時的人工成本。所以,制造業企業從自身成本考量,雇傭工人比改造生產線安裝工業機器人更劃算。

美國當時勞動力充足,失業率維持高位,政府對工業機器人支持力度不大。第二次世界大戰之后,美國出現了生育高峰。上世紀60-70 年代美國勞動力充足,根據美國勞工部統計,制造業就業人數處于歷史高位,在1500-1800 萬人之間。從上世紀60 年代末美國的失業率開始攀升,從4%上升至10%左右。對于美國政府而言,當時主要任務是提供更多的工作崗位降低失業率,而非發展工業機器人致使更多人失業。因此,美國政府并未把工業機器人列為重點發展,既未給予財政支持也未組織科研力量加大力度研發工業機器人。

德國與日本工業機器人崛起原因:勞動力短缺+下游需求+政府支持。由于工業機器人在美國推廣不力,所以美國的工業機器人制造商希望拓展海外市場。德國與日本成了最大受益者。1969 年,美國Unimation 公司與日本川崎重工(Kawasaki Heavy Industries)簽訂許可協議,生產Unimate 工業機器人專供亞洲市場銷售。同年川崎重工公司成功開發了Kawasaki -Unimate2000 工業機器人,這是日本生產的第一臺工業機器人。1973 年,德國庫卡(KUKA)將其使用的Unimate 工業機器人研發改造成其第一臺產業工業機器人,命名為Famulus,這是世界上第一臺機電驅動的6 軸工業機器人。

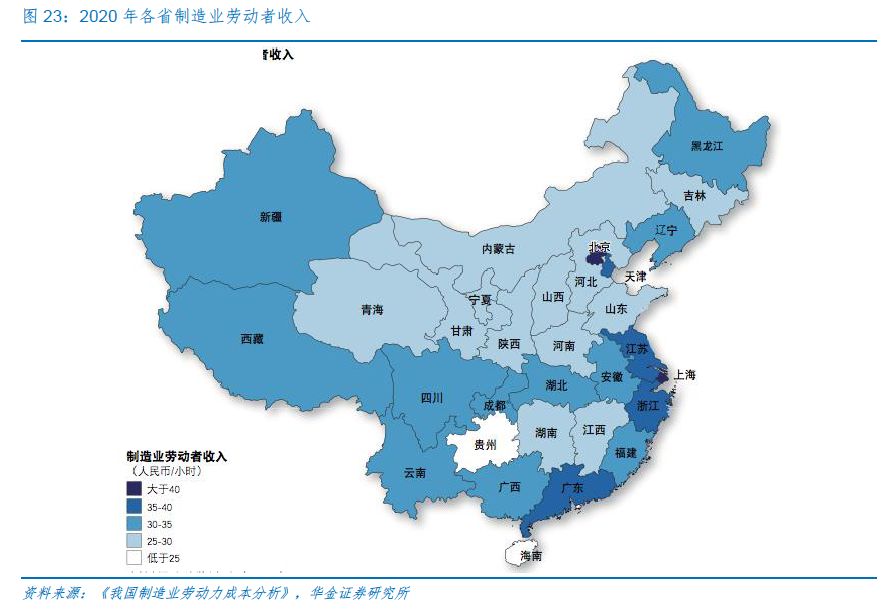

勞動力供給持續下降而成本持續上升。過去三十年來我國的人口結構發生了較大變化。由于我國第一次生育高峰(1960-1970 年)使得從20 世紀90 年代開始勞動力(15 歲-64 歲)數量迅速增加。對于當時的我國產業而言勞動力供給充足,且人力成本廉價,屬于典型勞動力買方市場;而我國2001 年正式加入WTO,使得勞動密集型產業得到迅速發展。