美國單方撕毀協議,中東伊朗何去何從?美國當地時間5 月8 日下午,特朗普正式宣布美國將單方面退出2015 年達成的伊朗核問題全面協議,并將對伊朗實施“最高等級”的經濟制裁。隨后,美國財政部發布消息稱,將對伊朗的能源、汽車以及金融等領域實施制裁,制裁將于未來三個月到半年內開始。

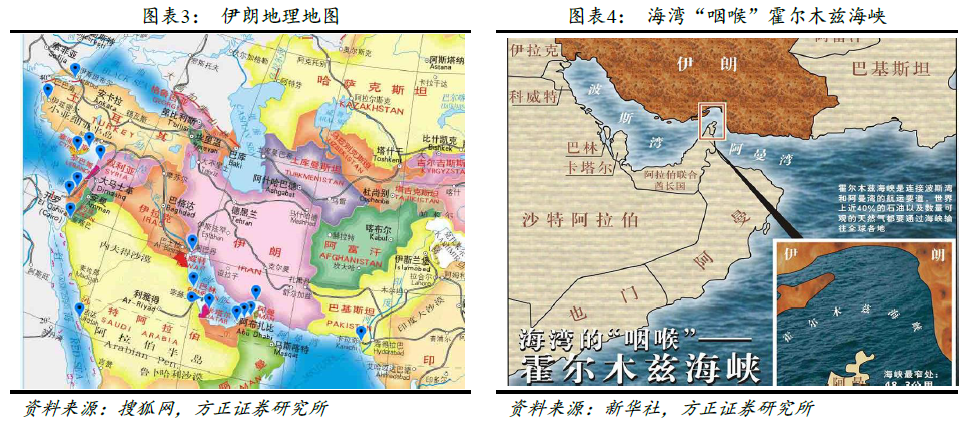

伊朗獨特的地理位置:歐亞路橋、海灣咽喉轄制者。伊朗東臨亞洲腹地,西達歐洲心臟,北瀕里海中亞,南望海灣國家,素有“歐亞陸橋”和“東方空中走廊”之稱。此外,伊朗南鄰波斯灣,控制著波斯灣北岸全部長達990km 的海岸線以及霍爾木茲海峽以東480km 的阿拉伯海海岸線,扼守著世界最重要的能源戰略要道霍爾木茲海峽。此外,21 世紀,石油作為一種戰略資源地位日益突出,作為世界油庫的波斯灣成為國際政治熱點和重點區域。伊朗已悄然成為名副其實的波斯灣第一大國,但它又受到內部因素和海灣合作委員會以及美國等域外大國勢力的制約。伊朗的戰略地位引起學術界的高度關注,擁有極為重要的自然地理位置。

伊核問題的由來:從能源需求到開啟鈾濃縮計劃。伊朗核問題爆發于2003 年,伊朗掌握鈾濃縮技術,承認鈾濃縮廠和重水反應堆兩處設施存在。2002 年8 月,流亡法國的伊朗“抵抗運動全國委員會”向國際組織披露伊朗正在秘密建造兩座核設施。隨后,美國偵察衛星拍攝到可疑建筑物,并經專家確認兩座核設施極可能是重水反應堆和鈾濃縮工廠。2003 年2 月,伊朗前總統哈塔米承認兩處核設施的存在,并宣稱伊朗成功開采出鈾。鈾濃縮是研發核武器的關鍵一步,美國據此判定伊朗意圖研制“核武器”,伊核問題就此爆發,并在伊朗最大敵人美國的極力渲染下,成為伊拉克戰后最大的國際熱點之一。

伊核問題的嘗試解決:九年“6+1”談判澆筑成的伊核協議。2006 年1 月,伊朗重啟鈾濃縮計劃,標志著歐洲單方面與伊朗核談判的失敗。2006 年6 月,中國、俄羅斯和美國加入談判行列,標志著伊核問題“6+1”談判的伊始。直至2015 年7 月14 日“伊核問題全面協議”的達成,伊朗與伊核問題六國進行了長達9 年的談判,總體可以分為四個階段。

“奧巴馬伊核協議”存在法律效力缺陷、先天結構性不足。2015 年7 月14 日美、英、法、德、中、俄與伊朗歷經18 個月談判最終達成的核協議,在當時看來是一份用智慧澆筑而成的高質量、成功的協議。而協議達成后伊朗民眾、西方政界和媒體圈的樂觀情緒也正掩蓋了核協議本身存在的兩個關鍵問題:法律效力缺陷、先天結構性不足。