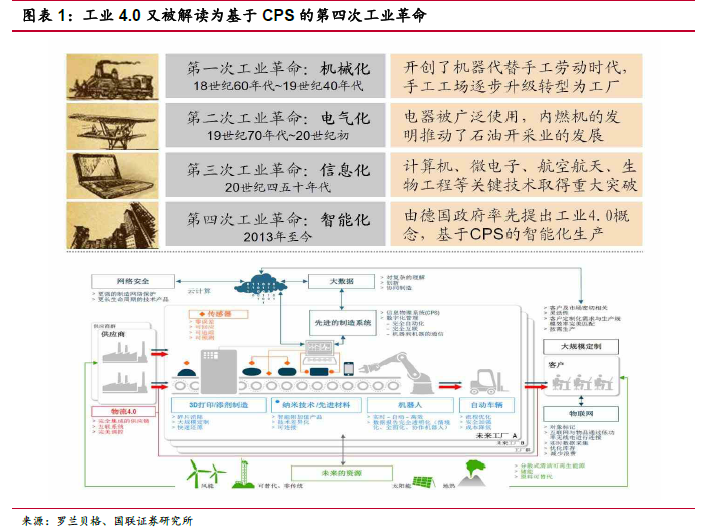

德國政府首次提出工業4.0 概念。第一次工業革命以蒸汽機的使用為標志,開創了機器代替手工勞動的時代;第二次工業革命的興起促使人類進入了電氣時代;第三次工業革命是科技領域的又一次質的飛躍,信息控制技術的革新推動了社會生產與生活方式。

工業4.0 在各國相繼獲得實踐。2015 年5 月,國務院正式印發《中國制造2025》,其為我國政府實施制造強國戰略的第一個十年行動綱領,被視為中國版 “工業4.0”指導文件。文件提出我國制造業通過“三步走”實現制造強國的戰略目標:(1)第一步:力爭用10 年時間,邁入制造強國行列;(2)第二步:到2035 年,我國制造業整體達到世界制造強國陣營中等水平;(3)第三步:到新中國成立100 年時,制造業大國地位更加鞏固,綜合實力進入世界制造強國前列。由于我國相當部分的制造型企業仍處于“工業2.0”階段,工業基礎發展階段的不同決定了與德國提出的“工業4.0”概念相比,“中國制造2025”更注重產業與政策升級,而“工業4.0”對于技術與模式給予更多關注。

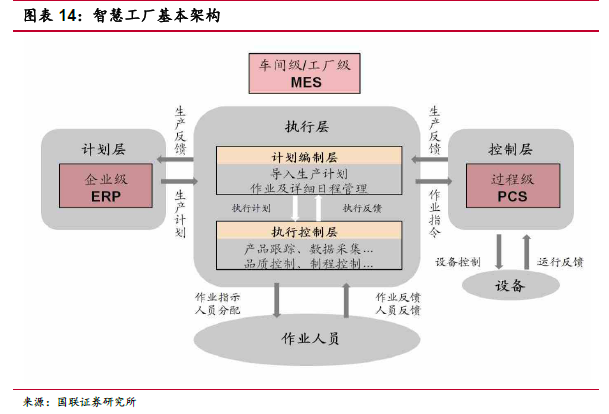

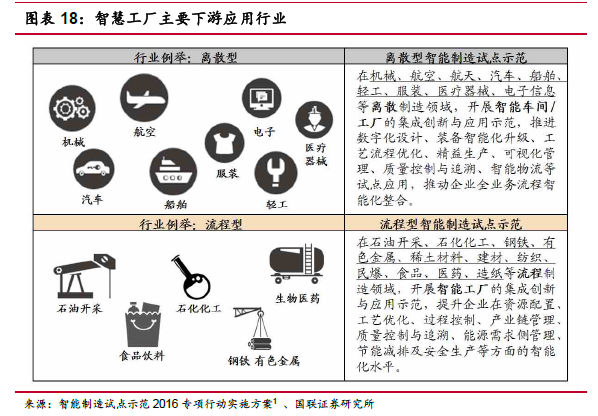

“智慧工廠”是產業升級的必然選擇。從智慧工廠的必要性討論,其需求驅動力主要來自三方面,包括產業升級、勞動力成本以及節能環保。一方面,在物聯網技術愈發成熟的背景下,信息技術與制造技術發生了高度的融合,為智慧工廠的實現創造了技術支持。另一方面,從企業自身角度出發,伴隨著人口紅利逐步消失、綠色制造要求趨嚴等系列因素的倒逼,企業具備足夠動力主動升級自動化生產裝備,以此提升生產制造綜合競爭力,在節能降耗前提下實現生產效率的最大化。

設備的技術需求提升為工廠自動化升級的直接動力。更高的生產效率催生性能更為優良的運動控制器、工藝設計更合理的軟件方案的誕生;相互間關聯的復雜生產線的大量出現對于透明化工廠與工業通訊提出了更高的要求;而隨著一家公司所擁有的工廠數量在全國乃至全球的延伸,其為自動化設備遠程運維管理系統的快速發展提供了有利的成長土壤。智慧工廠是制造業升級過程中自動化率提升至相當程度后的必然產物。

我國“智慧工廠”發展動力之一:產業升級需求。智能制造裝備產業主要包括智能測控儀器儀表、數控機床、工業機器人、新型傳感器、3D 打印、自動化成套生產線等。根據《智能制造裝備產業“十二五”發展規劃》,2010 年,我國部分智能制造裝備產業銷售收入逾3,000 億元,但在高檔特種傳感器、智能儀器儀表、自動控制系統、高檔數控系統、工業機器人的市占率低于5%。《規劃》提出,至2015 年,產業銷售收入突破1 萬億元,至2020 年實現銷售收入3 萬億元。