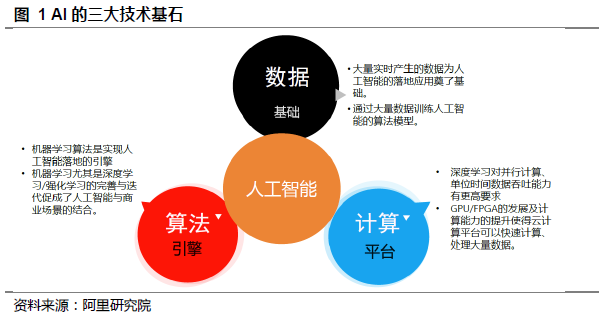

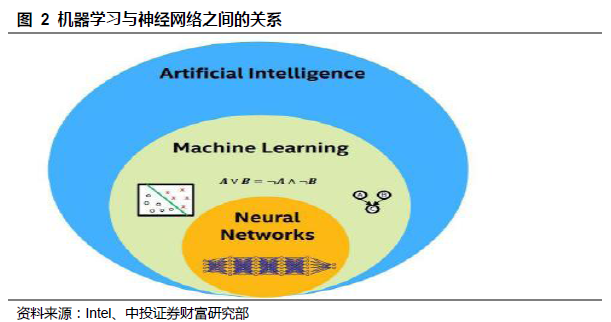

人工智能(Artificial Intelligence,AI),是研究用于模擬和擴展人的智能的理論方法及應用系統的科學,是對人的意識和思維過程進行模擬的科學。對人的思維模擬可以從兩條路徑進行,一是結構模擬,仿照人腦結構機制,制造出“類人腦”機器;二是功能模擬,撇開人腦內部結構,從其功能過程進行模擬。現代計算機便是對人腦思維功能的模擬,是對人腦思維過程的模擬。人工智能研究員佩德羅·多明戈斯根據人工智能研究人員采取的方式,將他們分為五大流派——根據抽象符號進行邏輯推理的“符號派”;受人腦啟發搭建結構的“聯結派”;受達爾文進化論啟發的“進化派”;采用概率推理的“貝葉斯派”以及根據以前出現的類似情況進行推理的“類推派”。雖然人工智能的界限并不確定并且隨時間推移發生變化,但這并非問題的重點,重點在于人工智能的研究和應用始終圍繞自動化或者復制智能行為。

AI誕生,1956年達特茅斯會議。一般認為,1956年的達特茅斯會議是人工智能的起源,會議提出的斷言之一是“學習或者智能的任何其他特性的每一個方面都應能被精確地加以描述,使得機器可以對其進行模擬”。黃金年代,1956-1974年。達特茅斯會議之后的數年是大發現的時代,計算機可以解決代數應用題,證明幾何定理,學習和使用英語。當時大多數人幾乎無法相信機器能夠如此“智能”,研究者們在私下的交流和公開發表的論文中表達出相當樂觀的情緒,認為具有完全智能的機器將在二十年內出現。第一次低谷,1974-1980年。70年代初AI遭遇了瓶頸,即使是最杰出的AI程序也只能解決它們嘗試解決的問題中最簡單的一部分,研究者們遭遇了無法克服的計算能力和數據等基礎性障礙。隨之而來的還有資金上的困難,AI研究者們對其課題的難度未能作出正確判斷,當承諾無法兌現時,對AI的資助就縮減或取消了。這一時期,盡管遭遇了低估,但AI在邏輯編程,常識推理等一些領域還是有所進展。

AI繁榮,1980-1987年。在80年代一類名為“專家系統”的AI程序開始為全世界的公司所采納,而“知識處理”成為了主流AI研究的焦點。專家系統是一種程序,能夠依據一組從專門知識中推演出的邏輯規則在某一特定領域回答或解決問題,其簡單的設計又使它能夠較為容易地編程實現或修改。直到現在AI才開始變得實用起來,1981年,日本經濟產業省撥款八億五千萬美元支持第五代計算機項目,目標是造出能夠與人對話,翻譯語言,解釋圖像,并且像人一樣推理的機器。其他國家也紛紛作出響應。第二次低估,1987-1993年。80年代中商業機構對AI的追捧與冷落符合經濟泡沫的經典模式,泡沫的破裂也在政府機構和投資者對AI的觀察之中。最早的征兆是1987年AI硬件市場需求的突然下跌,Apple和IBM生產的臺式機性能不斷提升,老產品失去了存在的理由。1991年人們發現十年前日本宏偉的“第五代工程”并沒有實現,與其他AI項目一樣,期望比真正可能實現的要高得多。盡管遇到各種批評,這一領域仍在不斷前進。1993-現在,AI在不斷前行。現已年過半百的AI終于實現了它最初的一些目標,這些成就有的歸功于計算機性能的提升,有的則是在高尚的科學責任感驅使下對特定的課題不斷追求而獲得的。“很多AI的前沿成就已被應用在一般的程序中,不過通常沒有被稱為AI“,1997年深藍成為戰勝國際象棋世界冠軍卡斯帕羅夫的第一個計算機系統,2016年3月谷歌AlphaGo(阿爾法圍棋人工智能程序)4:1戰勝世界圍棋冠軍李世石,再次引發全世界對AI的巨大關注。 按照百度總裁張亞勤的觀點3,人類對人工智能的研究目前仍處于很早期階段,未來人工智能的突破一定是數字智能和生物智能的結合,目前卷積神經網絡已經受到一些啟示。目前人工智能已經在很多領域超過人類,未來十年,只要是人可以描述和定義、有標準答案的領域,機器都有望超過人類。