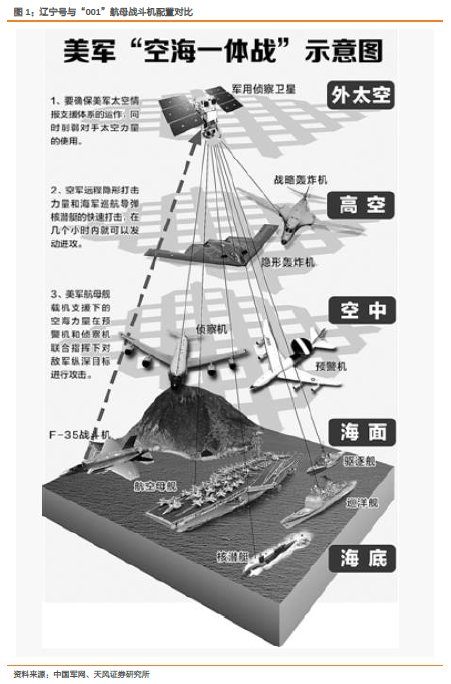

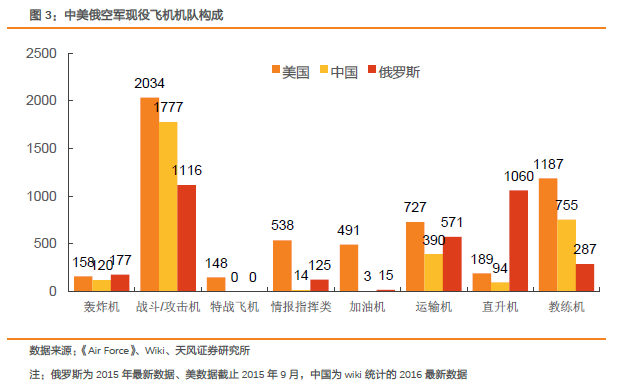

艦機聯動,海空一體化作戰成中美攻防戰略大勢所趨。海空聯合作戰構想最早在1992 年5 月由現任美歐洲司令部司令詹姆斯斯塔弗里茲首先提出,其一體化打擊力量構想由一個海軍航母戰斗群、一支空軍混合聯隊和海軍陸戰隊的兩棲后備群等組成。2015 年更名 “全球公域介入與機動聯合”概念,旨在充分發揮海陸空天地網全維度布局,延續聯合亞太地區盟友共同遏制或擊敗中國及其反介入/區域拒止戰略。其中空中力量成為聯結太空與海面的核心。截止2015 年9 月,美國情報、偵察、預警、無人機等信息作戰飛機相較2007 年增長近一倍。攻擊端,以F-35 為代表的高性能艦載戰斗機近年一直穩居美國國防裝備采購花費首位。相比之下,我國三代半戰機遠落后歐美,航母與艦載機數量更遠不足以應對復雜的地緣局勢危機。最新政府工作報告首次提出海空邊防管控,預計也將為航空作戰飛機換代列裝以及航母戰斗群加速配置注入強心劑,海空一體部署有望開啟。

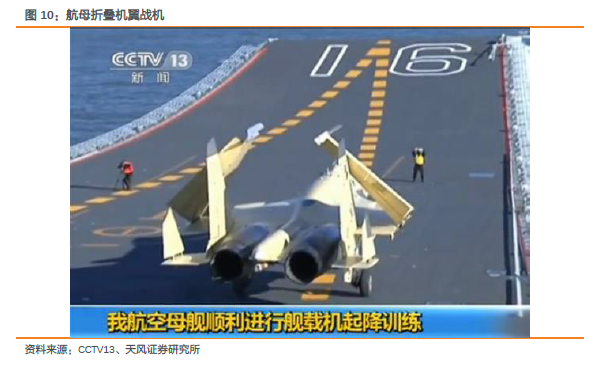

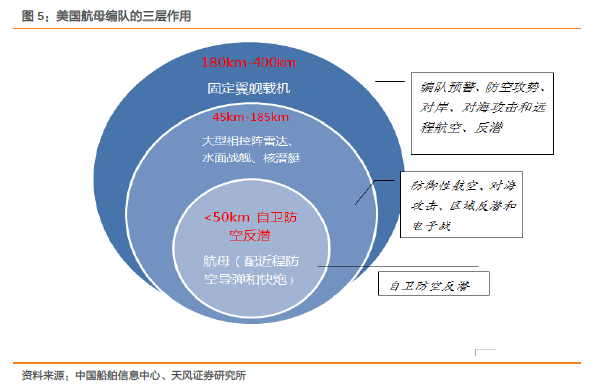

航母防空預警先鋒,第一代艦載機實際上艦缺口巨大五因素關鍵促進。艦載機以航母或其他特殊艦只為降落基地,在航母最外層180km-400km 范圍內以高機動性與高性能信息化武器配置,承擔預警反潛、偵查支援、遠程攻防、后勤保障等多項重要任務。我國正處于以“殲-15”為代表的第一代艦載機列裝初期,目前遼寧號僅有20 架公開曝光的具備上艦服役能力的戰斗機, 24 架戰斗機標準尚未滿足,缺口巨大。結合遼寧號、今年將下水的“001”航母與美先進航母艦型的發展趨勢,我們分析有至少5 因素影響艦載機的數量與實際上艦能力:優化船體設計,擴張機庫與飛行甲板面積、電磁彈射起飛、飛機折翼設計、主力機型產量進度、更多具備上艦能力的飛行員將成未來加速列裝與正式服役的關鍵。目前我國正朝著這幾個方面積極邁進并取得一定效果,為艦載機持續穩定供應提供堅實的保障。

受益航母戰斗群建造高峰,未來10 年預計新增200 架千億市場規模。參照目前航母建造進度,預計未來10 年我國將建4 個左右重型航母戰斗群,按照早期國產航母對標美國小鷹級,到2020 年后的2 艘對標美尼米茲級核動力航母標準,預計未來10 年航母建造市場規模約1100 億元。參考歷史數據,艦載機與配套航母造價基本相當亦1100 億元,4 支飛機編隊將帶來戰斗機、預警反潛直升機與勤務機在內共計約200 架新增需求。而隨著后期遼寧號配置的第一批36 架艦載機首次進入更換期,10 年總市場規模有望達1300-1500 億元,其中戰斗機(包括殲擊機)占比高達85%以上。