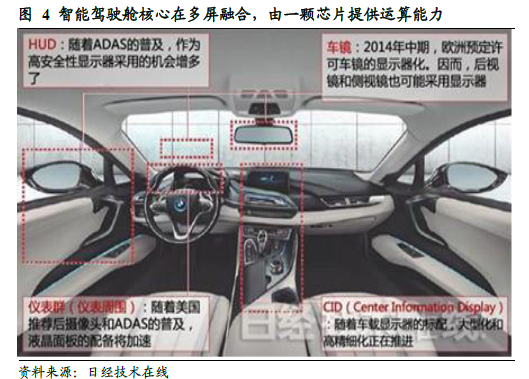

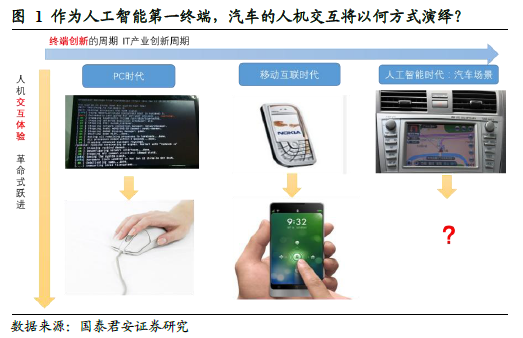

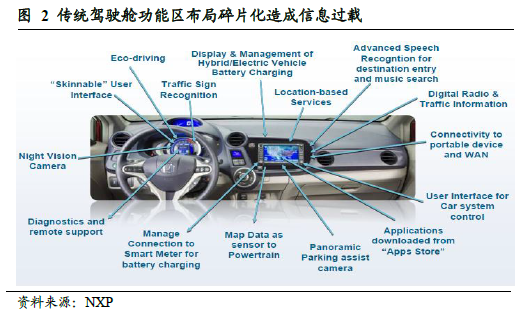

智能駕駛艙,重新定義汽車人機交互。智能駕駛艙將實現從現在的單一中控交互,到未來“中控+液晶儀表+HUD+后座娛樂”的多屏融合體驗,并由一顆芯片提供運算能力輸出。其中液晶儀表,有望首先落地。對于新能源汽車和ADAS汽車,智能駕駛艙是必需品。終端創新,往往從運算能力創新(芯片)開始。英偉達,高度重視智能駕駛艙領域,其構想未來汽車兩塊主芯片分別為智能駕駛艙芯片和無人駕駛芯片,同時其預期兩者的未來市場空間相當。

空間:智能駕駛艙,蘊含五倍向上彈性空間。智能駕駛艙產業覆蓋硬件(芯片、屏幕)、入口和軟件(多屏終端、操作系統、應用軟件)。產業鏈以傳統中控為核心延伸,基于中控而又高于中控。硬件的角度,我們預計2020年智能駕駛艙總價預計為傳統中控的五倍。其中液晶儀表售價約為3000元,售價為傳統中控終端的1.5~2倍,總體市場規模超過300億元。軟件的角度,無人駕駛場景下,安全性退居其次,智能駕駛艙軟件服務的價值=時間。考慮美國人一天中開車出行所用時間大約為智能手機的兩倍,我們認為智能駕駛艙軟件的遠景空間是移動互聯網的兩倍。

時間:2017年,產業滲透率有望加速提升。考慮新能源汽車和ADAS 2020年滲透率大概率分別達到7%和50%,我們預計液晶儀表作為智能駕駛艙首先落地產品,其2020年滲透率有望達到30%。而2017年,以奔馳C系應用為代表,液晶儀表有望向30萬以下中低端車型加速滲透。同時,新銳本土車企和科技系車企帶來的產業鯰魚效應值得期待。根據產業調研,2017年自主品牌近5%產能有望采用液晶儀表,本土新銳自主品牌占比超過20%。

2017年主題有望迎來價值演繹行情:考慮智能駕駛艙由一顆芯片提供運算能力輸出,我們預計未來產業集中度較高。而以液晶儀表為例,其軟件屬性又決定了相比傳統指針儀表廠商,中控廠商具備顯著優勢。基于此,我們依次推薦索菱股份、路暢科技、中科創達、四維圖新、東軟集團。東風科技,亦有望受益。對于中控廠商而言,其以中控為切入點實現了產品線的延伸和升級。考慮相關車型推向市場,我們判斷2017年下半年相關廠商有望迎來業績爆發。