起步于科學效應,逐漸融入人工智能。并非所有的智能都是人工智能。雖然對于人工智能的定義一直很難有統一說法,但一般意義上會認為讓機器能像人一樣“聽說讀寫”、“思考決策”就可以劃入相關范疇。那么對于像電飯煲這樣能在米飯煮熟以后自動斷電算是“智能”嗎?或者說算是“人工智能”嗎?答案很顯然,電飯煲的自動斷電是“智能”,但似乎還夠不上“人工智能”的級別。從時間來看,世界上第一臺電飯煲由東京通訊工程公司發明于1950年代,而“人工智能”是1956年才第一次提出。從原理來看,電飯煲自動斷電只是利用溫度高于103℃時感溫鐵氧體失去磁性的效應,彈簧作用下與永磁鐵分開從而切斷電源。因而這種“智能”只是利用了材料本身的“特性”。

政策與技術助推生產與業務模式轉型。重大政策迭出,從“互聯網+”到“人工智能+”,制造業始終是政策重點關注的領域。2015年5月份國務院印發的《中國制造2025》是推動我國制造業轉型升級、提升企業國際競爭力的戰略規劃和行動綱領,隨后在7月份《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》更是直接指出要推動互聯網與制造業融合,提升制造業數字化、網絡化、智能化水平,實現從制造向“制造+服務”轉型升級。而在2016年5月《“互聯網+”人工智能三年行動實施方案》和2017年7月《新一代人工智能發展規劃》中,“制造”都位列人工智能應用試點示范重點領域首位。

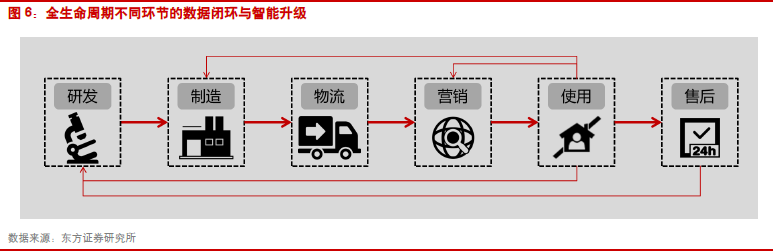

工業領域的人工智能應用是漸進而持續的過程。相比互聯網大數據,工業大數據領域的智能化及人工智能滲透還屬于藍海。首先必須要承認,當前工業領域的智能、自動化控制或者說當下流行的說法“智能制造”,對人工智能的應用還處于相對初級的階段,無論是利用了機械、電子還是生物技術,更多依賴的還是長期以來對于“科學效應”的應用積累。但人工智能的介入程度正在逐漸加深,帶來效率的提升、成本的下降,甚至業務與服務模式的轉變創新這一趨勢不可否認。