1. 博物館:兩千多年歷史的“新晉當紅”

2016年,“博物館”在大眾傳媒里真正躥紅的元年。三大事件標志著公眾對博物館的認知和關注提升到新高度:

一,故宮淘寶成為“網紅”,“賣萌”周邊文創產品創下10億銷售額;

二,海昏侯墓出土文物在田野考古完成之后的第一時間接觸公眾,并迅速進入首博,“五色炫曜”展出引起轟動。根據媒體報道,該題材將搬上大熒幕,成為內地首部以海昏侯為題材、以考古為題材的電影。同時,江西南昌投資約8.5億元進行打造漢代海昏侯國遺址博物館,已進入招標階段。

三,紀錄片《我在故宮修文物》意外走紅B站,兩周內點擊量近70萬,豆瓣評分高達9.5分,并已搬上大熒幕,電影版獲得7.5分高分評價。

2. 博物館的功能與變遷:

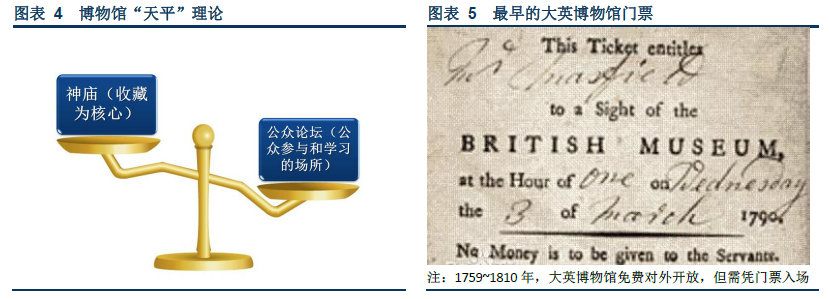

博物館最早的功能是王權對勝利的陳列,中世紀后演變為貴族的私人收藏空間,直到文藝復興之后才逐步成為對公眾開放的非營利常設機構,此后由政府、基金會和個人進行支持,開始謀求擴大在公眾當中的影響力。其傳統功能為收藏保護、陳列展出和教育。隨著博物館自身的演進和公眾需求的改變,早期以收藏為核心的“神廟”功能逐步淡化,讓位于吸引公眾參與、學習和討論的“公共論壇”功能,同時周邊文創、智慧服務等功能建成產業,更進一步融入日常生活。

3. 未來博物館圖景:

大型博物館地理位置優越、展館開闊、設備先進、展品豐富、具備駐館專業人員,逐漸與學校和周邊社區建立互動關系,成為重要的補充教育場所;特展、臨時展、文創產品、課外活動又進一步與青少年的關系。博物館在諸多旅游景點之中,先天具有解決重游率問題的條件,自身正在變得更開放、更現代化、更親近周邊社區;從全球經驗來看,受過教育的中產階級是博物館主要受眾,隨著我國中產階級的壯大和子女的成長,博物館將在未來城市生活中扮演更重要角色。