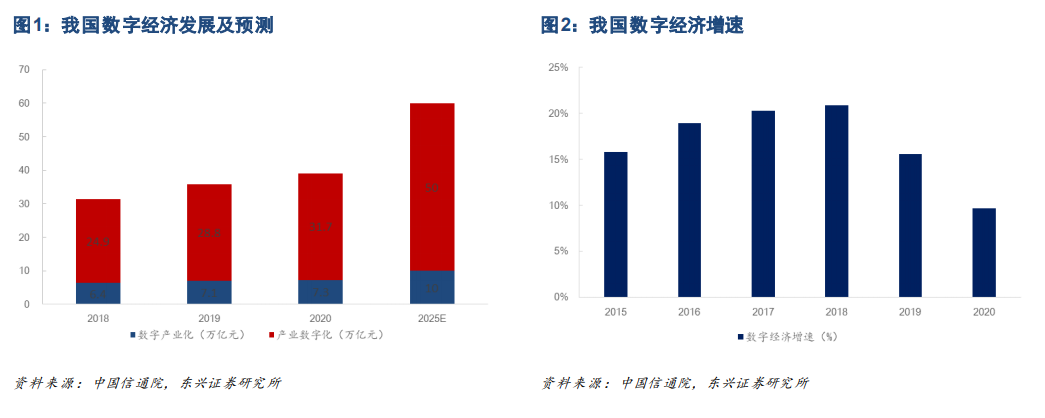

科技有望成為經濟發展“排頭兵”,數字經濟維持高速增長。回顧過去十年,我國 GDP 在逐漸上升,但 GDP增速有放緩趨勢。經濟增長亟待尋找新的增長點,科技作為第一生產力,近幾年頻繁涌現新技術新趨勢,打破經濟增長乏力困境或仍需科技作為“排頭兵”。歷史經驗表明,經濟形態的重大變革,往往催生并依賴新的生產要素,而在數字時代這一生產要素則是“數據要素”。“大數據”作為一種概念和思潮由計算領域發端,之后逐漸延伸到科學和商業領域。當前,我們正進入以數據的深度挖掘和融合應用為主要特征的智能化階段(信息化 3.0),信息技術開始從助力社會經濟發展的輔助工具向引領社會經濟發展的核心引擎轉變,進而催生一種新的經濟范式——“數字經濟”。據中國信通院發布的《中國數字經濟發展白皮書(2020)》顯示,我國數字經濟的規模已經由 2005 年的 2.6 萬億,增長到 2020 年的 39.2 萬億,2020 年即使受疫情影響,數字經濟也實現了 9.7%的高增速,按照此增速計算,2021 年數字經濟的規模或將突破 40 萬億,2025 年規模有望超過 60 萬億,數字經濟在我國經濟發展中的地位愈發重要。數字經濟發展無論是在國家政策層面還是產業趨勢層面都受到了高度重視,未來仍有望成為引領經濟增長的主力軍。

全世界進入數字化時代,未來中國有望成為全球最大數據生產國。據 IDC 和希捷技術公司研究報告,到 2025年,全世界預計創造出來的數據總量將從 2018 年的 33ZB(ZB,即澤字節,是計算機存儲容量單位,1 澤字節約為 1 萬億個千兆字節)增至 175ZB,其主要的增長驅動因素將是來自娛樂平臺、視頻監控影像、互聯網設備等的數據。而中國創造和復制的數據量將以每年近 30%的復合增速超過全球平均水平增長,據報告數據,2018 年,中國產生了約 7.6 個 ZB 的數據,2025 年這一數字將增至 48.6ZB,且數據生產量約占世界數據總量的 28%,或將超越美國成為世界第一大數據生產國。數據作為數字時代重要的生產要素,伴隨其數量級不斷增長,未來數據的收集、存儲、管理、使用的難度及價值均會呈現質的飛躍,而我國作為數據生產大國,未來在數字化領域面臨的機遇及挑戰不言而喻。而奠基在數字時代的數據優勢地位,算力基礎是至關重要的底座。

政策催化算力需求增長。十四五規劃重點提出要迎接數字時代,激活數據要素潛力,加快建設數字經濟、數字社會、數字政府,以數字化轉型整體驅動生產方式。2021 年 12 月更是頒布首部國家級數字經濟發展專門規劃《“十四五”數字經濟發展規劃》,提出到 2025 年,數字經濟邁向全面擴展期,數字經濟核心產業增加值占 GDP 比重達到 10%,數字化創新引領發展能力大幅提升,智能化水平明顯增強,數字技術與實體經濟融合取得顯著成效,數字經濟治理體系更加完善,我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。2022 年初,多部委聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了 10 個國家數據中心集群,至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。從政策層面看,數字經濟無論是頂層重視程度,還是執行層面落地進度,均得到了重視與支持,政策層面加碼提高了算力建設的確定性與空間,相關行業利好有望持續落地。