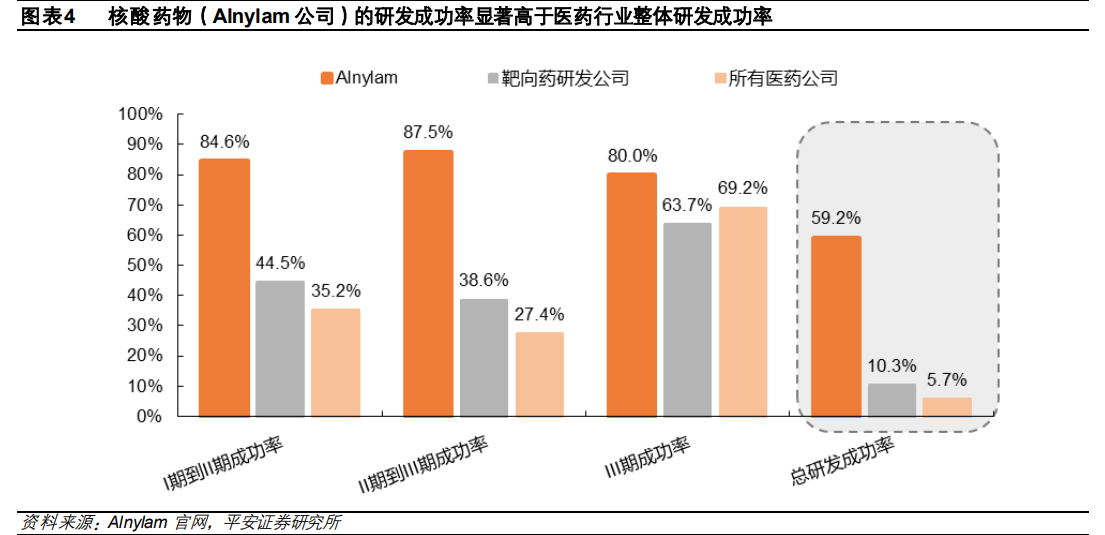

錯誤轉錄翻譯的蛋白質是導致疾病的原因之一。中心法則是 Francis Crick 于 1957年提出的,闡明了遺傳信息在細胞內生物大分子間轉移的基本法則:DNA 分子中的遺傳信息轉錄到 RNA 分子中,再由 RNA 翻譯生成體內各種蛋白質,蛋白質的主要功能是作為生物體的結構成分和調節新陳代謝活動,從而維持機體正常功能。而 DNA 的突變或轉錄翻譯的錯誤將產生非正常功能的蛋白質,從而可能導致疾病。

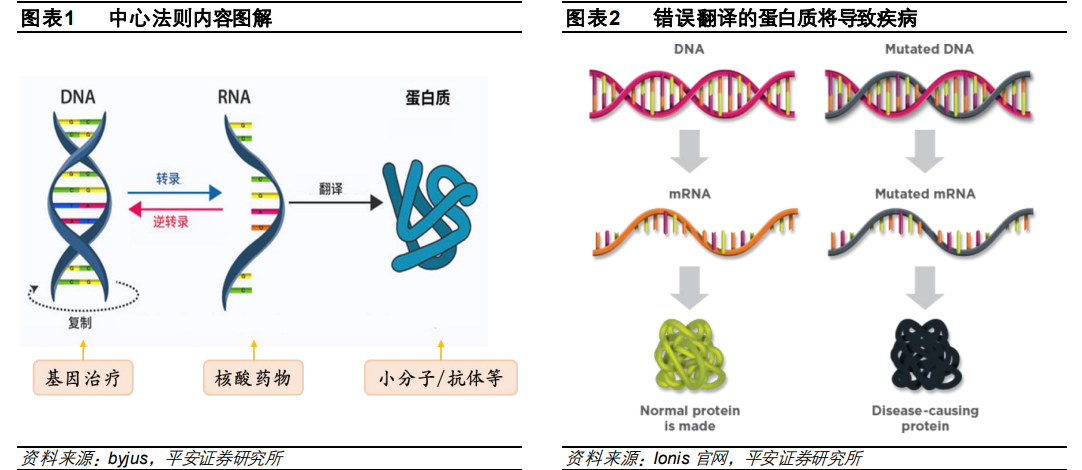

靶向蛋白質的藥物存在顯著局限性。具有由于非正常功能蛋白會通過錯誤信號傳導或影響細胞代謝等方式導致疾病,因此目前主流的小分子和大分子藥物均是通過靶向結合致病蛋白,調節其蛋白質功能,從而實現治療疾病的目的,這類靶點蛋白包括激酶、受體、抗原等。

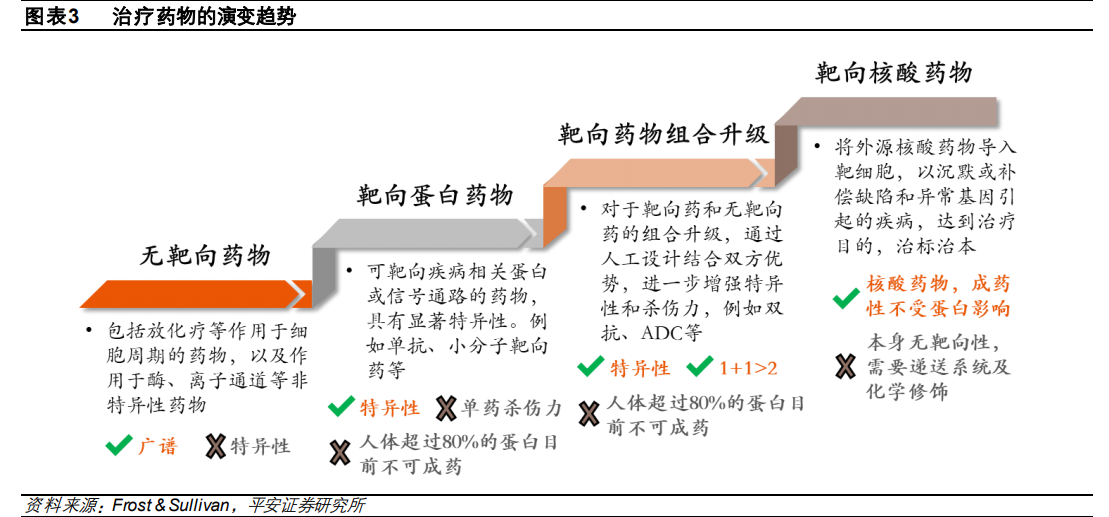

基因層面療法相比蛋白質靶向藥物具有更大潛力。如果能直接從上游對蛋白質表達直接進行調控,將有望能夠避開以上問題,因此,實現個性化基因水平治療的藥物潛力將超過當前蛋白質靶向療法,例如核酸藥物。核酸藥物是指人工合成的具有疾病治療功能的 DNA 或 RNA 片段,能夠直接作用于致病靶基因或 RNA 片段,旨在改變宿主遺傳信息的編輯,具有治愈疾病的潛力,成為“治標治本”的治療選擇。此外,由于核酸藥物理論上可以調節任何基因表達,將藥物靶點直接擴大到蛋白質上游,因此不會受限于蛋白質的成藥性問題,有望打破不可成藥性難題。