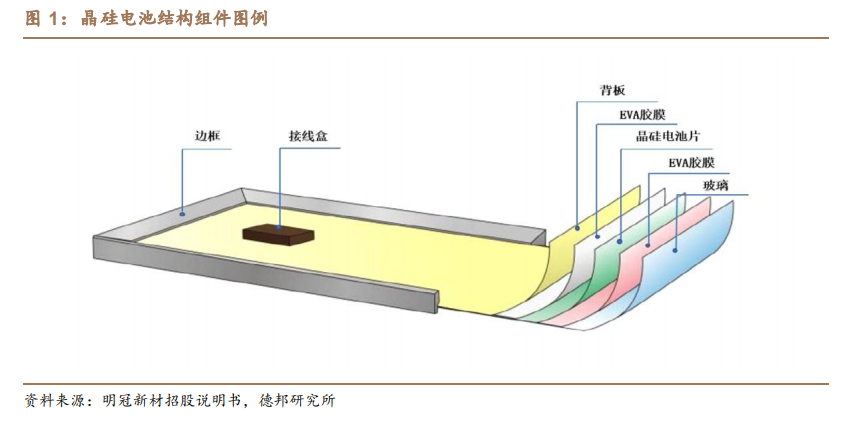

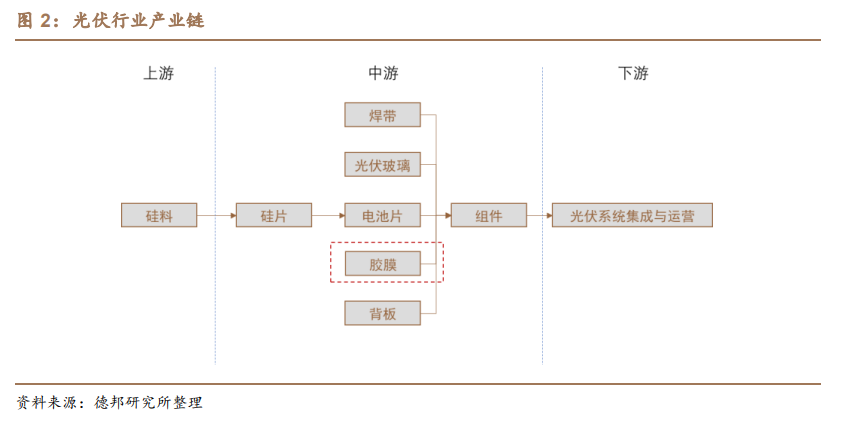

膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料,處于光伏產業鏈的中游。光伏封裝膠膜作為核心輔材覆蓋在電池片上下表面,與光伏玻璃、背板等輔材等在真空環境下通過層壓工藝制成光伏組件,主要起保護電池片的作用,可有效延長組件使用壽命。典型的光伏組件結構從上往下依次是玻璃、膠膜、電池片、膠膜、背板。由于光伏組件需要在戶外環境下連續運營 25 年以上,膠膜的品質與組件的可靠性直接相關,如果在電站運營期間膠膜發生黃變、龜裂等現象,將會直接影響組件的發電效率。因此盡管膠膜成本絕對價值不高,但是直接決定光伏組件產品質量、使用壽命等。

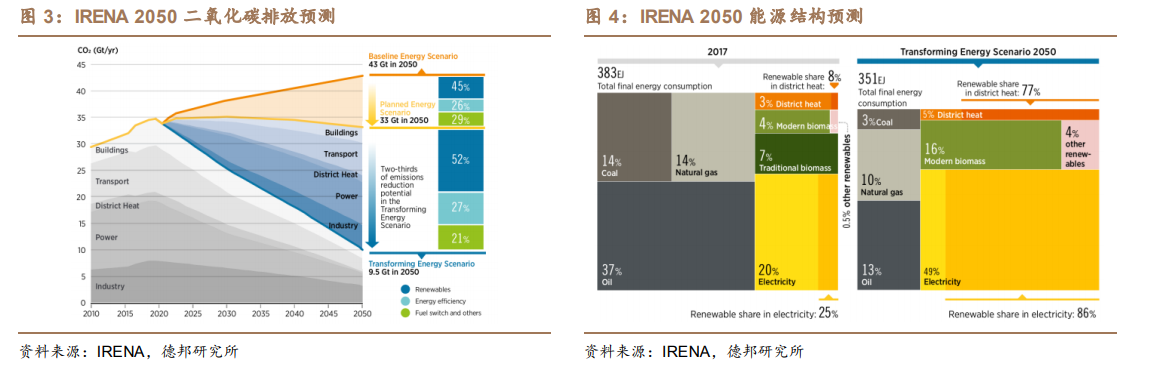

全球脫碳趨勢明確,已有超過 120 個國家和地區提出碳中和目標。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC),按照《巴黎協定》將全球平均氣溫較前工業化時期的升幅控制在 2℃以內的目標,全球必須在 2050 年達到碳中和。2019年 12 月,歐盟發布《歐洲綠色協議》,提出到 2050 年在全球范圍內率先實現碳中和,并于 2020 年 12 月通過《2030 年氣候目標計劃》,計劃將 2030 年溫室氣體減排目標由此前 40%提高至 55%。2020 年 9 月,中國在聯合國大會上提出力爭 2030 年前二氧化碳排放達到峰值,努力爭取 2060 年前實現碳中和,提前了此前設定的碳達峰時間,并首次提出了碳中和目標。2021 年 2 月,美國宣布重返《巴黎協定》,并計劃在 2050 年前實現碳中和,其中電力部門將在 2035 年實現碳中和;美國能源部在 9月初發布報告稱,美國光伏發電占比到 2035年有望達到40%,到 2050 年有望進一步提升至 45%。截至目前,全球已有超過 120 個國家和地區提出了碳中和目標,其中前十大煤電生產國已有 6 個國家承諾碳中和,分別為中國(2060)、美國(2050)、日本(2050)、韓國(2050)、南非(2050)、德國(2050)。

終端用能電氣化轉型與提升可再生能源發電占比是實現碳中和的關鍵路徑。根據國際可再生能源署(IRENA),化石燃料燃燒和工業過程排放的二氧化碳占比80%以上,是碳排放的主要來源,其中電力、交通、工業部門分別占比 31%、25%、21%,是排放量最大的三個部門。從減排途徑來看,加速推進終端用能電氣化的能源結構轉型,同時提升可再生能源發電比重是減排的關鍵路徑。隨著電力逐步成為主要的能源消費品種,消費比例將由 2017 年的 20%增長至 2050年的 49%,同時可再生能源發電占比將大幅上升至 86%。