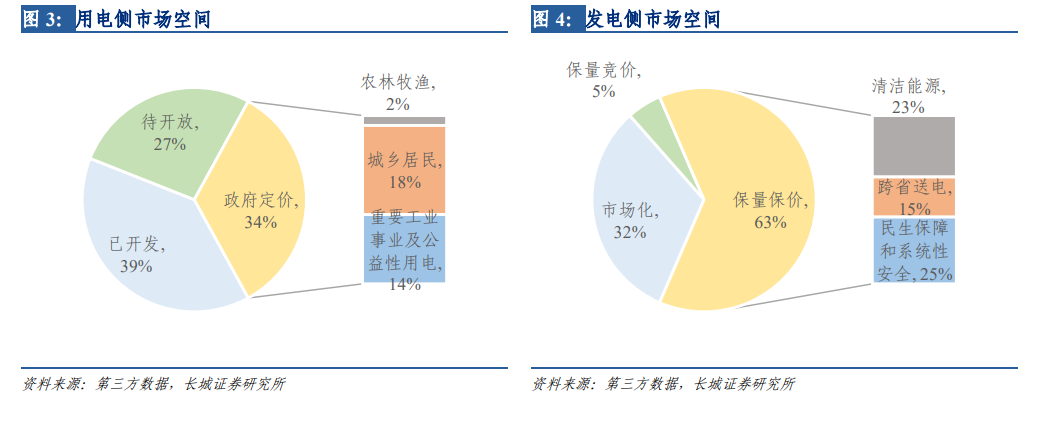

煤電上網電價是“定價之錨”。電力具有瞬時性特點,產、供、銷(發、輸、配、售、用)同時完成,沒有存貨,因此理論上其價格可能會因為缺乏調節工具而出現極端劇烈的波動(例如今年美國德州在極端天氣下,出現極端供需偏緊,在電力高度市場化的情況下電價快速上漲)。在建立起有效的電力市場并實現發電競價上網前,電價管控成為國家調控經濟、產業的重要手段,電價也呈現出極強的政策管制屬性。2004 年 4 月,國家發改委發布《關于進一步疏導電價矛盾規范電價管理的通知》,要求規范上網電價管理,對同一地區新投產的同類機組(按照水電、火電、風電、核電等分類),原則上按統一價格水平核定上網電價,對安裝脫硫環保設施的燃煤電廠,其在環保方面的投資、運行成本按社會平均水平計入上網電價。

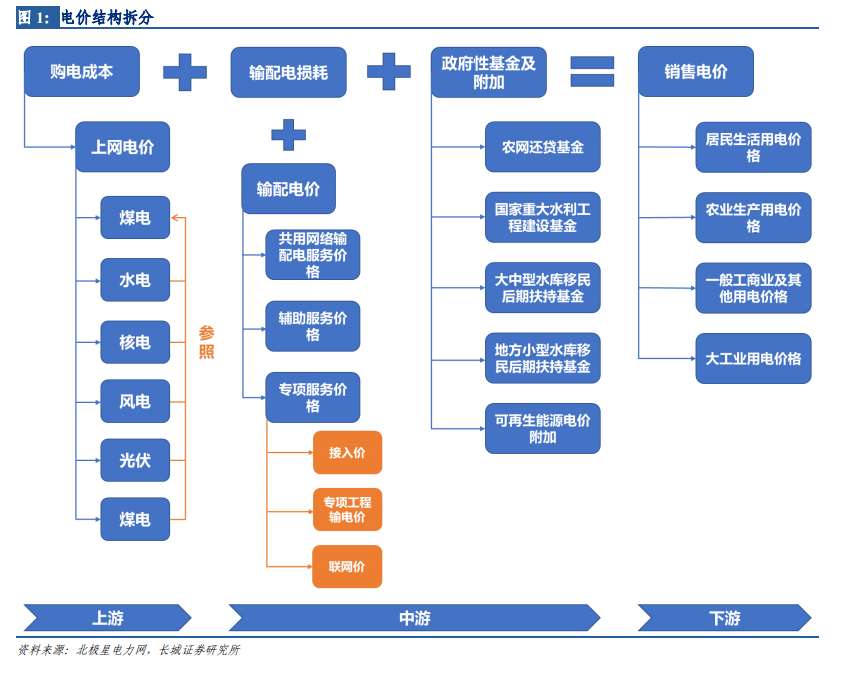

市場化條件下的電價體系。在《關于進一步深化電力體制改革的若干意見(中發〔2015〕9 號文)及配套文件》(簡稱“9 號文”)發布后,國家發改委、國家能源局隨后發布了電力體制改革的六個配套文件。其中《關于推進電力市場建設的實施意見》明確我國電力市場構成主要由中長期市場和現貨市場構成。中長期市場主要開展多年、年、季、月、周等日以上電能量交易和可中斷負荷、調壓等輔助服務交易。現貨市場主要開展日前、日內、實時電能量交易和備用、調頻等輔助服務交易。改革以來,各地均開展了以雙邊協商、集中競價及掛牌多種交易方式的年度、月度的中長期交易,交易品種涉及電能量及發電權交易。

在有大量間歇性和資金密集型電源的電力系統中,單一電能量市場很難實現發電容量回報的需求。隨著高比例大規模可再生能源進入市場,一年中的部分時段批發電價趨近于零,個別低谷時段的大量風電還會導致負電價,市場價格信號失靈,無法吸引對可再生能源所必需的備用容量和儲能等方面的投資。為應對發電(調節)容量充裕性問題,各國從理論和實踐開展了一系列探索,最具代表性的做法分別是稀缺電價機制、容量市場和容量補償機制。