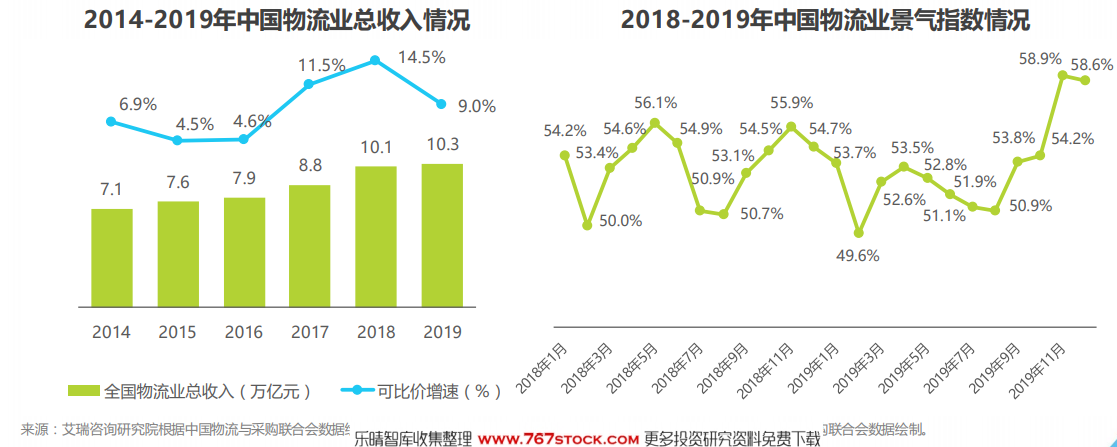

物流的概念最早是在美國形成的,起源于20世紀30年代,原意為“實物分配”或“貨物配送”,后來被引入日本,日文意思是“物的流通”。中國的“物流”一詞是從日文資料引進來的外來詞,源于日文資料中對“Logistics”一詞的翻譯“物流”。中國物流術語標準將物流定義為:物流是物品從供應地向接收地的實體流動過程中,根據實際需要,將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合起來實現用戶要求的過程。物流業是國民經濟體系中極為重要的基礎性戰略性產業,涉及領域廣,吸納就業人數多,在促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力等方面有著舉足輕重的作用。近年來,中國物流業在互聯網經濟的催動下發展較快,景氣指數基本保持在50%以上,業務總量、新訂單和從業人員都處于持續擴張的狀態。

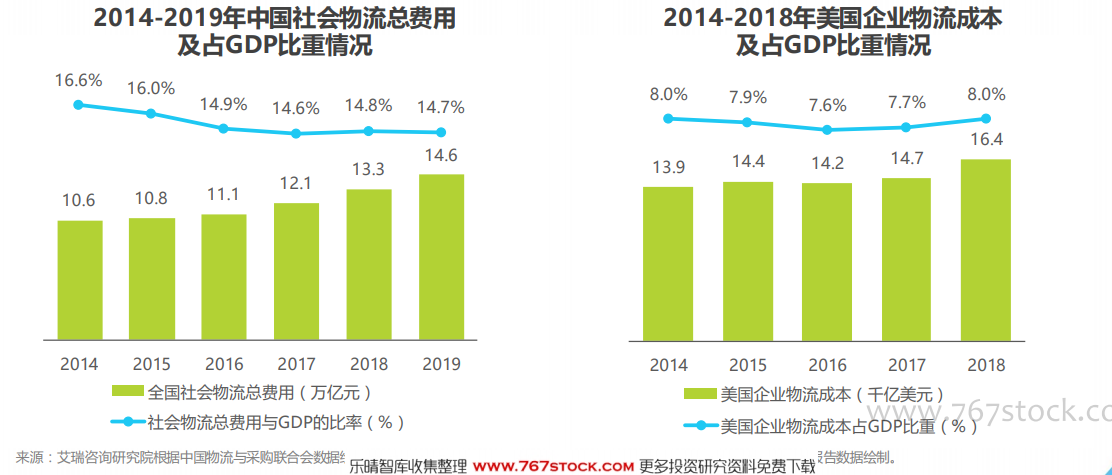

盡管中國物流業近年來一直保持著較快的發展速度,但隨著人力資源、土地資源等要素成本的不斷提高,中國物流企業的成本增長速度始終高于收入增速,國家發改委與中國物流與采購聯合會共同發布的《全國重點物流企業統計調查報告》中的數據顯示,2007-2016年國內重點企業物流業務成本年均增速為10.5%,比收入增速高0.7個百分點。在行業成本居高不下的背景下,國內物流行業的效率一直處于較低水平。以社會物流總費用與GDP比率為例,2019年全國社會物流總費用達到14.6萬億元,占GDP比率為14.7%。盡管這一比率近年來總體上呈持續下降態勢,但下降速度非常緩慢,與發達國家8-9%的水平相比仍有非常大的差距,與全球平均水平(12%)比起來也尚有一段距離。

物流業的核心痛點決定了該行業最迫切的需求即“降本增效”,物流企業的自動化、信息化轉型升級都是為實現降本增效目的而做出的努力。人工智能技術產品的加入能夠進一步推動物流業向“智慧物流”發展,更大限度地降低人工成本、提升經營效率。對于人工智能行業而言,隨著技術的不斷迭代,人工智能不再是高懸于天上的空中樓閣,“商業落地”已成為人工智能企業發展到當前階段鮮明的主題詞。從落地難度及發展前景來看,業務流程清晰、應用場景獨立、市場空間巨大的物流業無疑是人工智能落地的絕佳選擇。