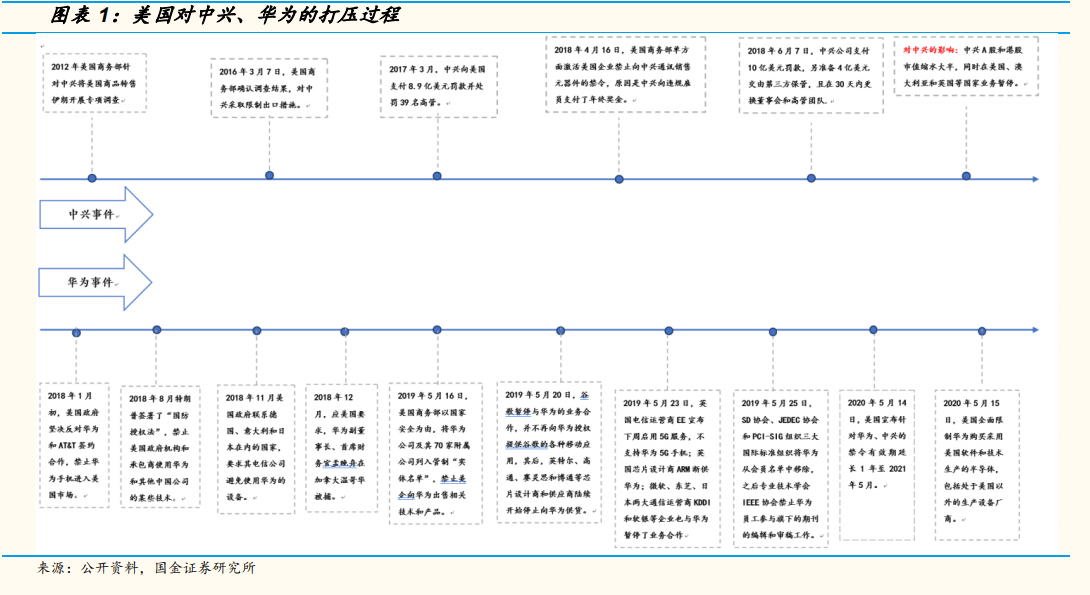

中美摩擦背景下,底層計算架構“卡脖子”問題亟待解決。目前,全球 IT信息產業依然是由 x86 架構的 Intel 底層芯片和 Windows 操作系統組成的底層 Wintel 體系主導:2018 年,全球 CPU 領域 Intel 占比 90.41%,操作系統領域微軟 Windows 占比達 88.17%。同時,圍繞他們形成了一整套產業生態,包括一系列的配套軟硬件如服務器、存儲、數據庫、中間件、應用軟件等,長期居于市場壟斷地位。我國在這些核心技術,特別最底層的核心芯片領域的技術缺位,導致近年來頻繁受到美國技術霸權的欺壓。比如自 2016 年開始,美國對我國中興和華為兩大通信巨頭不斷打壓,延緩兩家企業發展,并逐漸升級為國家間的技術較量。發展我國創新可信的底層計算芯片擺脫“卡脖子”問題,已然不僅僅是企業和行業的發展需要,而是上升為國家層面的戰略需求。正如習總書記曾說:“核心技術是國之重器,在別人的墻基上砌房子,再大再漂亮也可能經不起風雨,甚至會不堪一擊。而核心技術受制于人,是我們最大的隱患”。

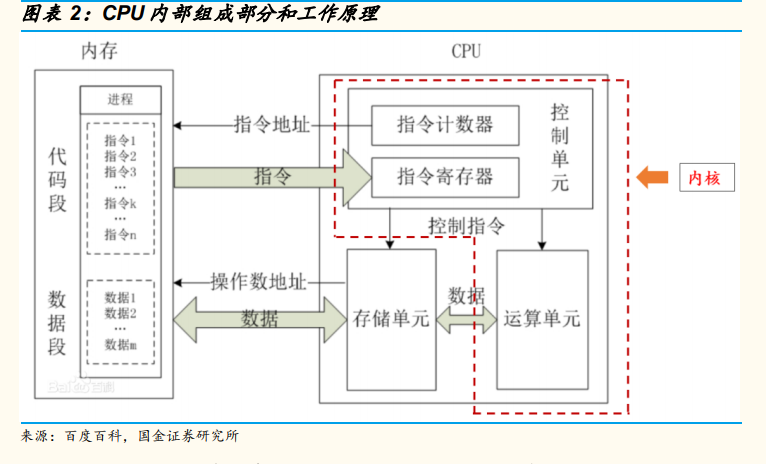

CPU 最重要的是內核,對指令集的消化吸收和創新程度決定了創新可信的程度。CPU 主要由控制器、運算器、存儲器和連接總線構成。其中,控制器和運算器組成 CPU 的內核,內核從存儲器中提取數據,根據控制器中的指令集將數據解碼,通過運算器中的微架構(電路)進行運算得到結果,以某種格式將執行結果寫入存儲器。因此,內核的基礎就是指令集(指令集架構)和微架構。指令集是所有指令的集合,指令集可以擴充(如從 32位擴充至 64 位),它規定了 CPU可執行的所有操作,目前,市場主流的指令集是以 x86 為代表的復雜指令集(CISC)和以 ARM 為代表的簡單指令集(RISC)。微架構是完成這些指令操作的電路設計,相同的指令集可以有不同的微架構,如 Intel 和 AMD 都是基于 X86 指令集但微架構不同。因此,可以看出一個企業對指令集架構消化吸收和創新的越多,其實現創新可信的可能性越大。

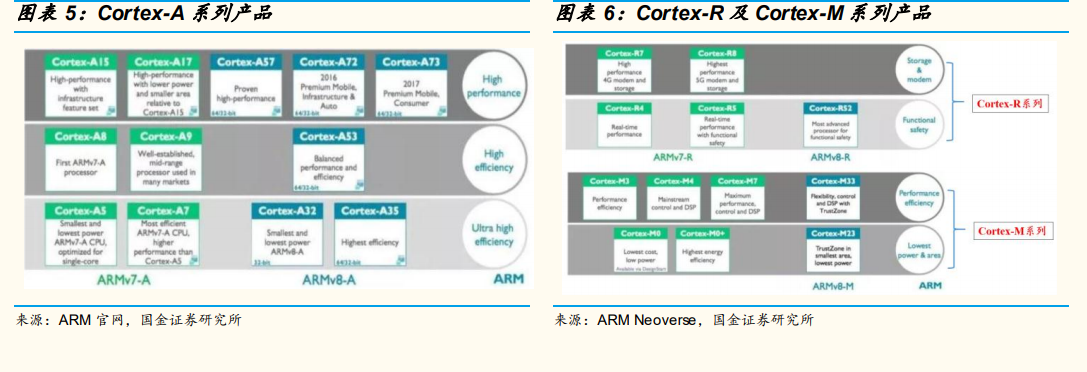

國產芯片種類繁多,基于 ARM 架構授權的芯片廠商有可能形成創新可信程度高的自主指令集。由于指令集的復雜性和重要性,自主研發一套新的指令集可行性不大。國內 CPU企業大多選擇購買國外的架構授權,以實現不同程度的創新可信。目前,國產 CPU架構大體可以分為三類:第一類,以龍芯為代表的 MIPS 指令集架構和以申威為代表的申威 64 核心架構,已基本實現完全創新可信(龍芯已在原始 MIPS 指令集的基礎上完成了較大的擴充改造,基本形成自己的指令集,申威 64 是在 Alpha 架構的基礎上形成的完全創新可信架構)。第二類,是以飛騰和華為海思為代表的基于ARM 指令集授權的國產芯片。ARM 主要有三種授權等級:使用層級授權、內核層級授權和架構/指令集層級授權,其中指令集層級授權等級最高,企業可以對 ARM 指令集進行改造以實現自行設計處理器,如蘋果在 ARMv7-A 架構基礎上開發出蘋果 Swift 架構,其他如高通 Krait、Marvell 等都是基于 ARM 指令集或微架構進行的改造所得。因此,已經獲得 ARM V8 永久授權的海思、飛騰等廠家憑借自身的研發能力,有可能發展出一套自己的指令集架構。第三類,是以海光、兆芯為代表的獲得 x86 授權的國產CPU,英特爾、AMD 的 X86 授權通常在內核層,則一方面獲得授權后的芯片仍有相對“黑盒子”的部分,其次在此基礎上擴展形成自主指令集的難度也較大。因此,在自主可和可控這兩個維度上比較,我們認為申威、龍芯>海思、飛騰>海光、兆芯。但考慮到鯤鵬和飛騰已經獲得 ARM V8 的指令集永久授權,雙方均有望在未來形成自己的指令集,且在未來無法再獲得 ARM 新授權的情況下,繼續維持先進性。