低廉的勞動力成本及廣闊市場空間吸引外資企業建廠,國內空調廠商起步期完成初步的技術積累。彼時中國空調市場處于發展萌芽期,巨大的市場容量及優惠的開放政策吸引外資企業進入中國尋求合作。80年代末,日本家電企業主要依靠提供技術、轉讓生產線與中國剛剛起步的家電企業合作;90年代初,索尼、松下、東芝等紛紛在國內建立合資企業。外資品牌為中國空調產業輸入了大量的生產設備及前沿的產品技術,國內廠商在競爭中完成初步技術積累。

行業分散,賣方市場特征明顯,合資企業與國內企業百花齊放。根據美的電器招股書披露,1992年國內市場生產能力達到300萬臺,但任何廠家規模最高不超過40-50萬臺,行業較為分散。除了合資品牌之外,國內市場以春蘭、華寶兩大品牌為首。行業賣方市場特征明顯,野蠻生長過程中競爭較為無序。

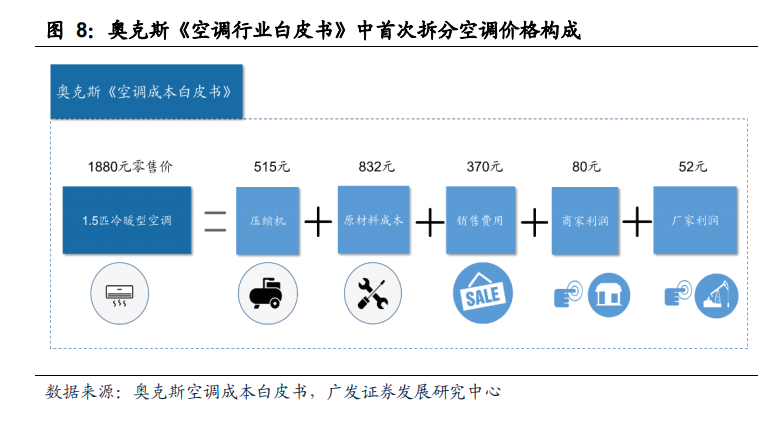

小廠主動發起價格戰開啟惡性競爭,一度呈現以價博量的混戰局面。其中最具標志性的事件即奧克斯于2002年發布《空調制造成本白皮書》,將空調價格構成進行拆分并公示。另外海信、科龍、長虹等也紛紛降價。2001-2004年我國空調內銷出貨均價從2835元下降至1600元,年均下滑17.4%。