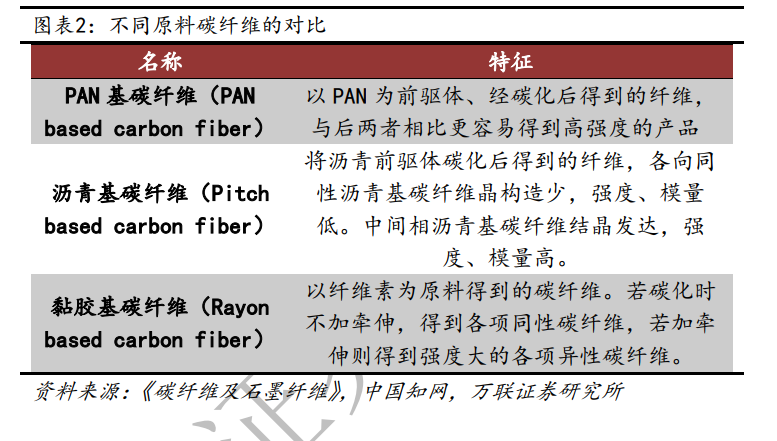

碳纖維主要分為粘膠基、瀝青基和聚丙烯腈(PAN)基三大種類,各有不同的使用場景和生產方法。其中瀝青基碳纖維碳收率最高,可以達到80%-90%,但是在實際生產中,為了從瀝青中獲得高質量、高性能的碳纖維,必須要對瀝青精修精制、調制。此過程會大大增加生產成本,即使瀝青原料來源豐富,價格低廉,也難以應用于大批量工業應用制造。而PAN基碳纖維綜合性能最好、生產工藝成熟簡單、應用最廣、產量最高、品種最多,是目前全球碳纖維市場的主流碳纖維產品,產量占全球碳纖維總產量的90%以上。

市場上常見的碳纖維產品都是繞著紙筒卷曲起來的連續纖維束,纖維束中包含1000到數萬根直徑為5-8μm、斷面為圓形或橢圓形的碳纖維細絲。目前碳纖維的基本形態有連續長纖維和短切纖維(長度為1-100mm的碳纖維)兩種,在實際使用中,根據加工方法和最終制品的形狀等,可以分為各種不同的形態。即通過對連續長纖維和短切纖維精修各種加工,從而獲得織物、編織物、紙、氈等形態。

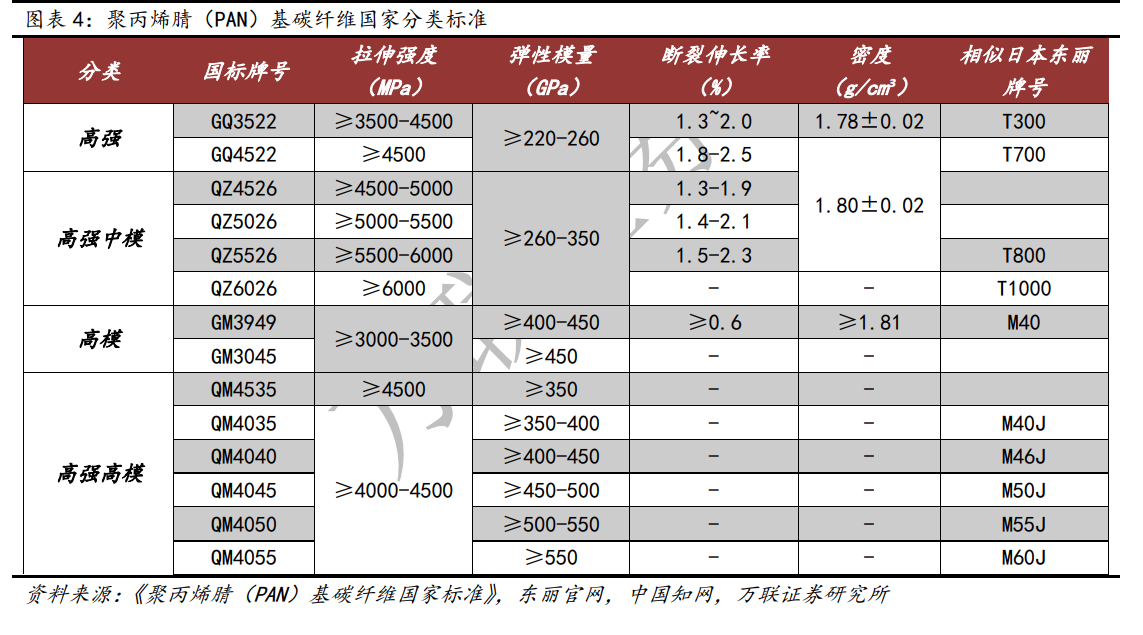

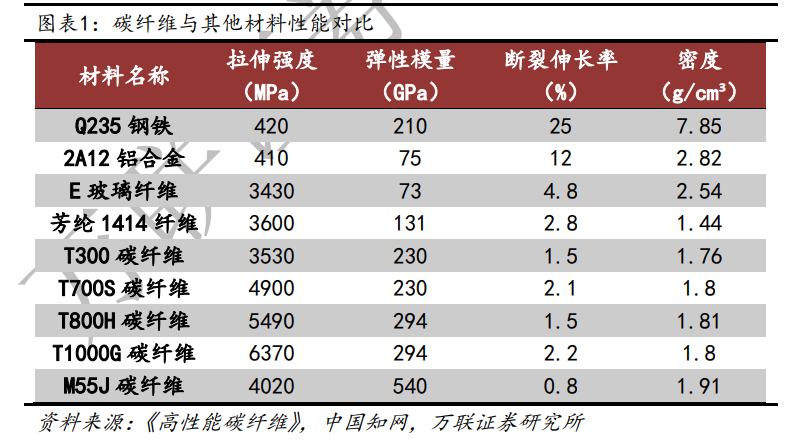

碳纖維的機械性能會根據具體的型號、級別的差異而在一個很寬的范圍內變動。其中最重要的幾個性能指標為拉伸強度,彈性模量和密度。碳纖維的拉伸強度越高,則說明纖維軸線可以承受的載荷就越高,材料強度越大;彈性模量越大,表示纖維在一定的載荷下的變形量越小,即纖維的剛性越好;密度越小,同體積的纖維重量則越低,相關復合材料的減重效果就越好。根據碳纖維力學性能的差異,我國已于2011年11月13日頒布了《聚丙烯腈(PAN)基碳纖維國家標準(GB/T26752-2011)》,將碳纖維分為高強,高強中模,高模與高強高模四種,由于日本東麗在全球碳纖維行業具有絕對領先優勢,國內在一些相關報告中也會使用日本東麗的T系列與M系列標準進行分類。