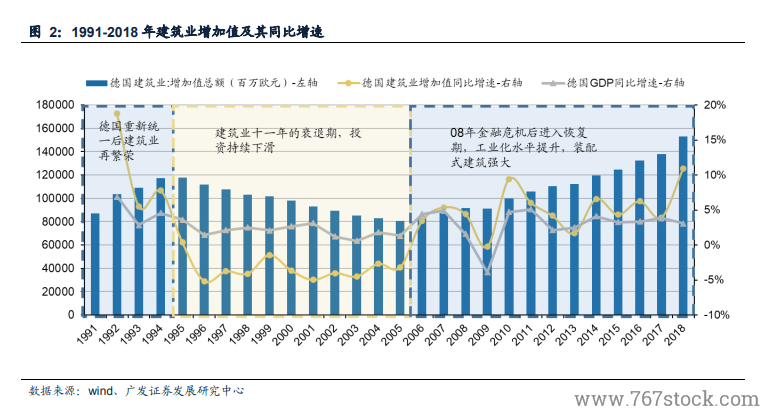

打破周期性行業規律,建筑業助力經濟發展。建筑行業一直被視為國家經濟榮衰的“晴雨表”,因為建筑業資金中很大一部分往往來源于國家和社會的固定資產投資,而固定資產投資又與國家經濟發展息息相關。德國二戰后和重新統一后建筑業兩次繁榮也源自于美國的援助和西德持續多年金額巨大的財政轉移支付,但情況在08年金融危機后發生了轉變:2010年后,建筑業增加值的增速除個別年份外一直保持在5%左右的水平,均超過了德國GDP的增速,為德國經濟的發展強勢助力。建筑業增加值從2009年低點913.2億歐元已經增長近70%,對GDP增加值貢獻率呈現穩步上升趨勢,成為德國具有國際競爭力的產業之一。建筑業訂單流入量反映企業對市場的心理預期和居民對收入的心理預期,德國建筑業訂單指數近年來一直處于上升態勢,而建筑業PMI也一直維持相對高位。

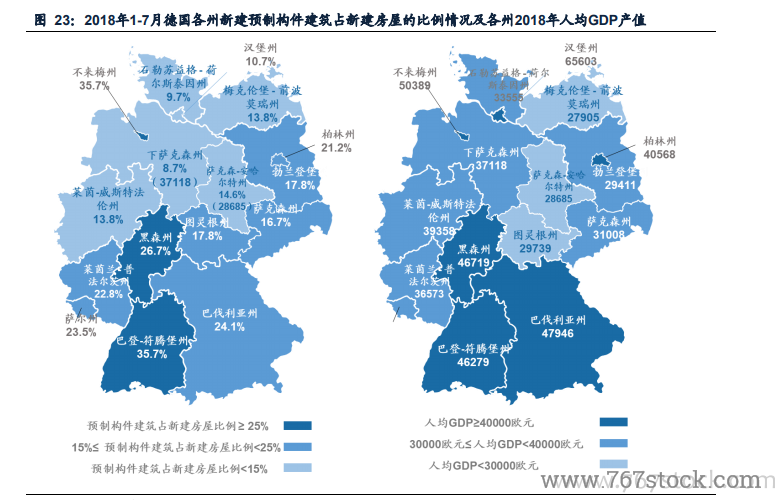

經濟發達地區裝配化率更高,非住宅領域預制構件建筑應用更廣泛。德語中與中文里裝配式建筑含義最接近的詞匯是預制構件建筑(Fertigteilbau),指的是大部分(超過50%)的承重外墻或內墻采用樓層高度或房間寬度的預制構件建造的建筑。在評估大部分承重構件是否是預制構件時,是以承重構件的體積計算,包含以常規方式建造的建筑基礎和地下室部分。

普及度層面:一直以來,公眾對于裝配式建筑的優點不了解,開發商對裝配式建筑的認可度比較低,不愿意開發裝配式住宅。即便個別開發商愿意開發裝配式住宅,消費者也會因為普及率不高,對裝配式建筑的概念和優勢含糊不清,大多對其采取保守態度,不愿意購入。這也是導致裝配式建筑在超高層、大跨度空間結構、工業廠房等領域應用比較廣泛,但在住宅市場市占率較低的原因。鴻路鋼構2018年年報中顯示,發達國家的鋼結構住宅占住宅總數的40%以上,而我國不到1%。但今年年初,新冠肺炎疫情大規模爆發后,中建三局在武漢市防疫指揮部的要求下,牽頭完成了“火神山”和“雷神山”醫院的建設。兩家醫院均為裝配式建筑,建設周期均在十天以內。這次醫院建設,使得全國人民更加了解裝配式建筑的優點,有利于公眾心中對裝配式建筑的接受度提升。除此之外,住建部于2019年3月和12月兩次提及要推廣鋼結構在住宅領域的試點,隨著國家大力宣傳與政策支持,許多企業開始有意識地關注裝配式建筑并培養相關技術人才,一些較有遠見的開發商如萬科已在公共建筑中較多的采用鋼結構并在住宅方面在嘗試運用PSC技術;萊鋼和遠大也在品牌、技術方面進行了合作。