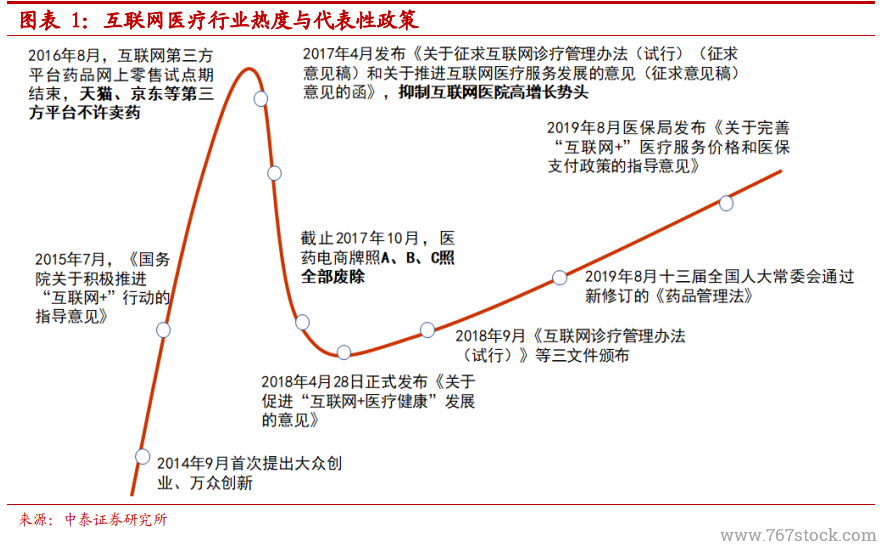

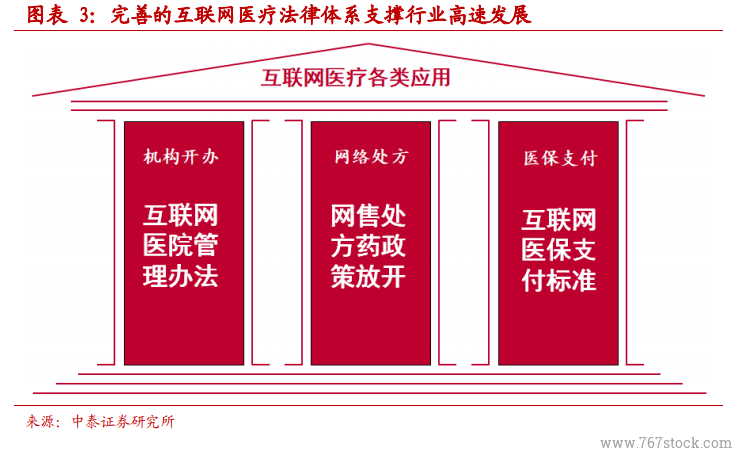

互聯網醫療作為新興事物,雖然短期內實現蓬勃發展,但缺乏相配套的法律法規,比如缺乏專門針對互聯網醫院的管理辦法,《藥品管理法》禁止網售處方藥等。部分互聯網醫療的商業模式一直處于法律灰色地帶。法律障礙始終是限制行業可持續發展的因素。但從 2018 年下半年以來,相關配套政策逐一完善,互聯網醫療行業發展得到完善的法律體系支持和保障。

大家生活及工作習慣的改變往往是循序漸進的過程,不會一蹴而就,除非存在某種強外力的刺激,比如突發性的社會實踐、高強度的返利補貼等。2003 年非典疫情驅動我國電子商務行業發展,2014 年滴滴快的高強度的紅包大戰讓居民快速接受互聯網出行的新生活方式等例子,就是較好的佐證。

醫療資源有明顯的線下屬性且受區域半徑限制。如果沒有線下醫療資源做配合,比如檢查檢驗等,線上醫生僅能提供疾病咨詢,無法提供嚴肅性醫療服務,醫療服務效果將大打折扣。線下醫療資源主要覆蓋區域內居民,除去小部分的大病及罕見病,居民絕大部分醫療需求都在行政區域內解決,比如居民針對常見的感冒、發燒、發炎、疼痛,慢病管理,母嬰檢測等均在當地的人民醫院、中醫院等醫療機構就診,大病才會去省會及北上廣深等大城市就診。因此為了提升醫療服務效果,擴大覆蓋面和影響面,整合線下醫療資源成為互聯網醫療行業發展的重要方向。