健康檢查人數即健康體檢人數。《年鑒》中未解釋健康檢查的定義,但在“診療人次”的定義中,明確診療人次包括了單項健康檢查、健康咨詢指導;也包含未掛號就診的人次(體檢適用)。再者,醫學上將醫療機構按照醫療規范和實際情況對患者進行的門診或住院體檢稱為“醫療性體檢”,依照國家的法律法令、行業規范以及商業合同由指定的醫療機構對特定的人群按照預先設定的檢查方案進行的體檢(入托、入學、入職、入伍、出入境、特種職業、行業、商業體檢等)稱為“社會性體檢”,而針對未病、初病或將病的健康或亞健康人群的體檢才屬于“健康體檢”。

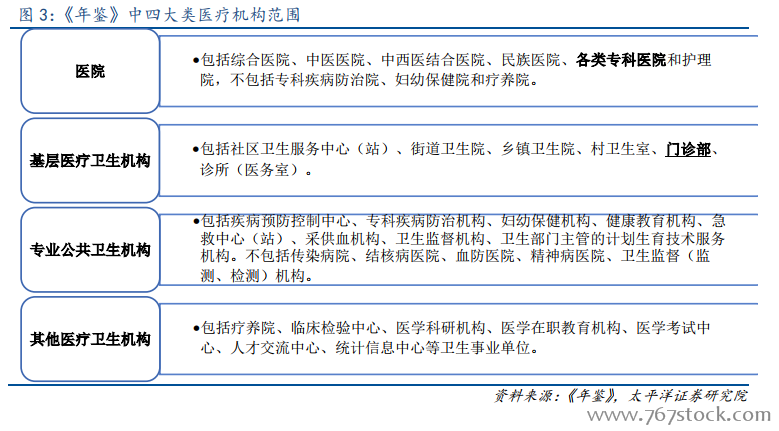

總人次中涵蓋了非公健康體檢機構,較全面反映了健康體檢存量。《年鑒》將各類醫療機構分為了四大類 :醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構、其他醫療衛生機構。公立醫院體檢中心涵蓋在內,民營/非公體檢中心基本為門診部資質或專科醫院資質(體檢科),也就是說,總人次包含了公立及非公體檢機構,較真實的反映了國家健康體檢人次變化。

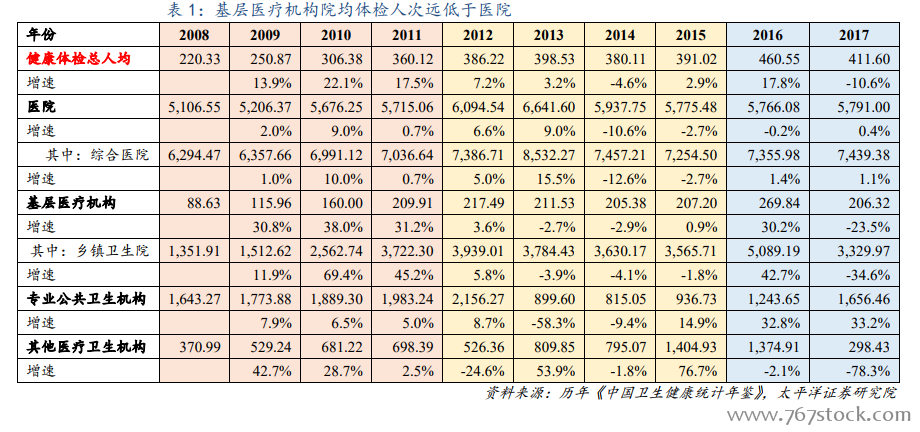

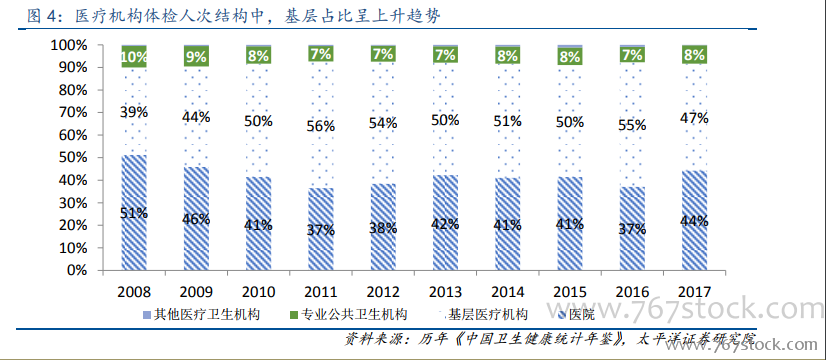

深入剖析:人次增速受醫改政策、城市和事業單位人員增速影響較大,醫院體系出現瓶頸,基層市場被民營機構分羹。從人次結構來看,基層醫療機構占比 50%左右,十年間總體呈上升趨勢;醫院體系占比 45%左右,十年間總體呈下降趨勢,印證體檢渠道下沉的邏輯。但從醫療機構數量看,基層數量占比高達 95%,院均人次遠低于醫院(2017 年,206 人 vs. 5791 人),難以形成規模效應,因此體檢市場的主力軍仍然是醫院主體。