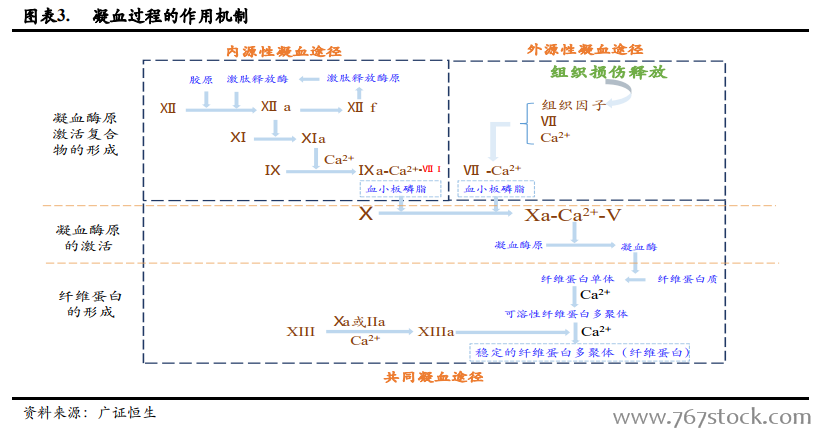

凝血因子參與血液凝固過程,被激活后有凝血作用,按照發現可分為 12 種。凝血因子是指參與血液凝固過程的各種物質,多為蛋白質。它在血管出血時被激活,和血小板粘連在一起,并且補塞血管上的漏口,這個過程被稱為凝血。世界衛生組織按其被發現的先后次序用羅馬數字統一命名,有凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII、XIII 等。凝血因子只有被激活后才有凝血作用,通常于因子名稱后加“a”以示其為活化狀態。

凝血因子的主要生理作用和作用機理。凝血是血液由流動狀態變為凝膠狀態的過程,它是止血功能的重要組成部分。凝血過程通常分為:①內源性凝血途徑;②外源性凝血途徑;③共同凝血途徑。在內源性凝血過程中,凝血因子作為一種輔助因子,在 Ca 離子與磷脂存在的情況下,與凝血因子 IXa 形成復合物,使因子 X 激活為因子 Xa。事實上單獨因子 IXa 也能使因子 X 激活,但在凝血因子 VIII 參與下反應速度可增加數千倍以上。凝血因子 VIII 還需有因子 Xa 及凝血酶的激活而成為因子 VIII’,這里也是一正反饋效應。

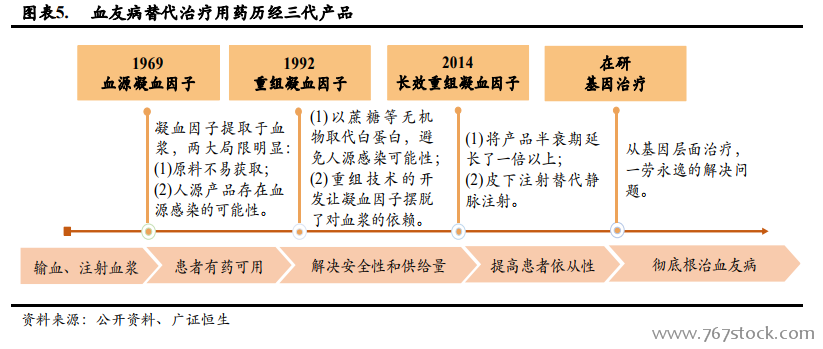

由于血源凝血因子的病毒感染風險及對血漿的依賴問題,重組凝血因子實現逐漸替代。血友病 A 的替代治療經歷了漫長的歷史過程,早在 18 世紀中期就有第一例成功使用全血治療血友病A 的報道;80 年代,由于血漿制品的血源性病毒污染問題,國外 75%的血友病患者感染了 HIV,74-90%的患者感染了 HCV,感染的發生嚴重降低了血友病患者的生存期。

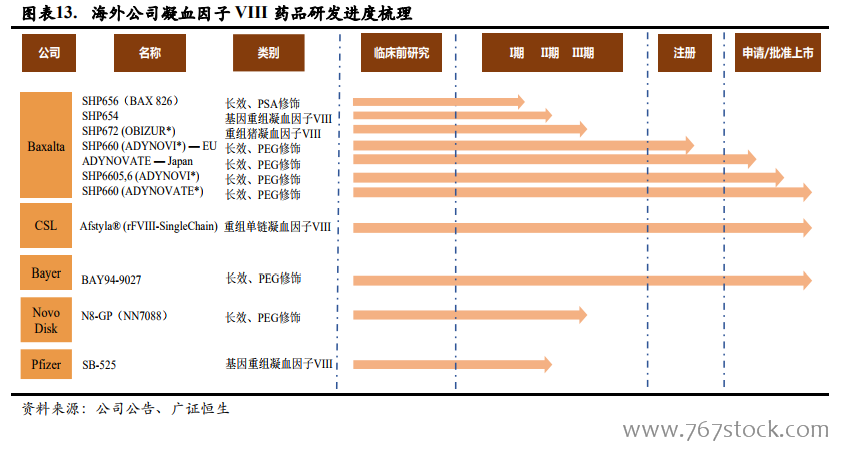

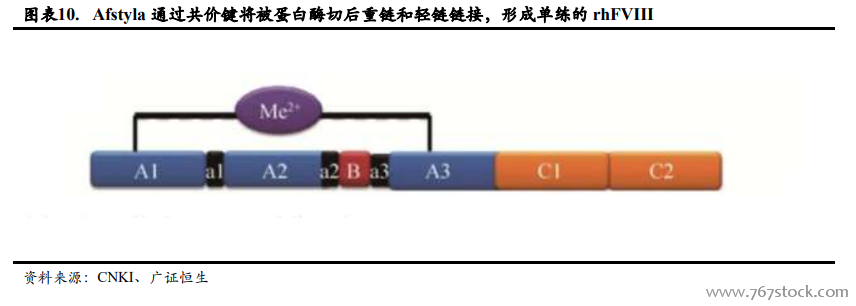

血友病治療藥物可分為三代產品,主要是凝血因子 FVIII/FIX。針對血友病 A 型和 B 型,目前上市的第一代血源凝血因子產品主要是血源 FVIII 和血源 FIX;第二代重組凝血因子產品為重組 FVIII 和重組 FIX;第三代長效重組凝血因子在第二代的基礎上,通過 FEG 修飾、B 區糖基化、Fc 融合蛋白、白蛋白融合蛋白、雙特異性抗體等方法以長效化重組 FVIII 或重組 FIX。

通過緩釋、化學修飾等方式延長凝血因子半衰期,長效化降低重組凝血因子給藥頻率。凝血因子作用過程的半衰期比較短,用藥劑量大、頻率高,這對患者的日常生活帶來不便,影響生活質量。一般而言,靜脈注射凝血因子藥品的半衰期約為 12h,在某些情況下半衰期最低可為 2h。為了提高患者依從性和治療便利性,可通過緩釋、化學修飾、遺傳突變和融合蛋白等方式延長凝血因子Ⅷ的半衰期。