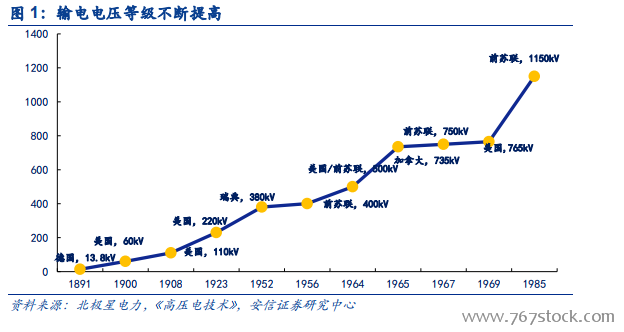

輸電電壓一般分高壓、超高壓和特高壓。1891 年,在德國 Lauffen 電廠安裝了世界第一臺三相交流發電機,從 Lauffen 電廠到法蘭克福的輸電電壓等級達到了 13.8kV,從而開啟了高壓輸電時代。通常,在電力傳輸過程中,線路損耗會隨著輸送能量的增大及輸送距離延長不斷增加。為提高輸電線路的輸電能力和經濟性能,輸電電壓等級一直在不斷提高;100 多年來,輸電電壓等級已由最初的 13.8kV 逐步發展特高壓交流 1000kV 和特高壓直流±1100kV。

特高壓適合長距離大規模電力傳輸。一般而言,高壓指的是 35~220kV 的電壓;超高壓通常指 330kV 及以上、1000kV 以下的電壓;特高壓指 1000kV 及以上的電壓。通常情況下,±600kV及以下的直流輸電電壓稱為高壓直流輸電,±800kV以上的電壓稱為特高壓直流輸電。

在我國,特高壓指 1000kV 及以上交流電和±800kV 及以上直流電的電壓等級。在輸電電流一定的情況下,電壓等級越高,傳輸功率越大、線路損耗越小。因此,與高壓/超高壓相比,特高壓具有輸送容量大、距離遠、損耗低、占地省等優勢,尤其適合遠距離大規模電力傳輸。

國外特高壓輸電技術研究起步早,但商業化應用尚未取得大規模突破。20 世紀 60 年代以來,美國、加拿大、前蘇聯、意大利、日本等國家都開始了對特高壓輸電技術的研究。1965 年,加拿大建成了 600 公里的 735kV 超高壓輸電線路用于水電站外送;1969 年,美國電力公司則將這一記錄提高到 765kV。1985 年,前蘇聯建成全球首條 1150kV 交流輸電線路(巴斯圖茲-科克契塔-庫斯坦奈,共 890 公里);陸續又建成 1500 公里線路,但在 1992 年后均降壓至 500kV 運行。1988 年開始,日本陸續建成了 427 公里長 1000kV 同塔雙回線路,但在 2000年后也都降壓至 500kV 運行。

我國已實現特高壓輸電工程大規模商業化應用,并在核心技術上實現全面國產化。我國對特高壓技術的跟蹤研究始于 20 世紀 80 年代,2004 年底集中開展大規模研究論證、技術攻關和工程實踐。在掌握了特高壓交直流輸電關鍵技術及主設備研制成功的基礎上,在 2006 年下半年,我國相繼啟動了交直流特高壓示范工程建設。2006 年 8 月,我國第一條特高壓交流線路“晉東南-南陽-荊門工程” 試驗示范工程開工建設,并于 2008 年 12 月正式投運。2006 年 12 月,全球首個特高壓直流輸電項目“云南-廣東”±800kV 直流輸電工程開工建設,輸電距離 1,373 公里,途徑云南、廣西、廣東三省區;該項目于 2009 年 12 月單極投產,2010 年 6 月雙極投產。