戰后至20 世紀50 年代初期:經濟恢復,完成化肥等基礎化學品工業的重建。戰后初期, 在資金、原材料嚴重不足的情況下,日本經濟陷入極端艱難發展的狀態。日本采用了“傾斜生產方式”為主的產業復興政策, 把重點集中放在恢復煤炭和鋼鐵工業上,并通過上述兩個部門的循環投入和增產來提供化肥工業所需要的焦炭、鋼鐵材料和雄厚的資金,從而使日本過去破落的軍事工業迅速轉型為為農業服務的化肥工業。這段時間中,日本重要的軍需工廠如住友化學工業的新居浜工廠、日本氫素小名浜工廠和東洋高壓大牟田工廠相繼由生產甲醇轉為生產硫銨,大日本人造石油和帝國燃料宇部也由生產燃油轉換為生產硫銨。日本的化肥工業迅速得到復興,并在這一時期超過了戰前水平;在技術創新上,在昭和初期開始試驗的合成氨工藝在耽誤20 年后也于1948 年投入生產;同時農藥DDT 和24-D 也很快得到了普及。化肥和農藥工業的發展,也帶動了硫酸、合成氨和電石等基礎化學品行業的復興和發展。

50 年代中后期至70 年代初期:制造結構轉型重化工業,化工行業開始轉向石油煉制體系。日本戰后經濟高速發展的過程,本質上是產業結構不斷轉型升級的過程。日本戰前是以紡織業為中心的輕工業結構。戰后初期仍得到快速發展,在1946-1954 年輕工業生產比重已由32.5%上升至55.4%,50 年代初期日本輕工業出口仍占出口的半數以上。但在當時日本工業的決策者就預見到:“未來不發達國家將會以生產纖維品等輕工業品作為出口方向的競爭者而出現”,因此日本“必須把出口項目的重點轉移到重工業和化學工業產品方面來”。1960 年池田內閣提出了“國民收入所得倍增計劃”,確立了以重化工業為主導的產業政策,產業發展目標開始從原材料工業轉向加工制造工業。重要措施是首先在重工業和化學工業中指定應該發展的種類,包括石油精煉、石油化工、人造纖維等化學工業,然后再給這些種類工業提供絕對的保護和發展援助,以確保其優先發展。這些措施的實行使得日本重化學工業比重從1955 年的44%增加到1965 年的63.7%。

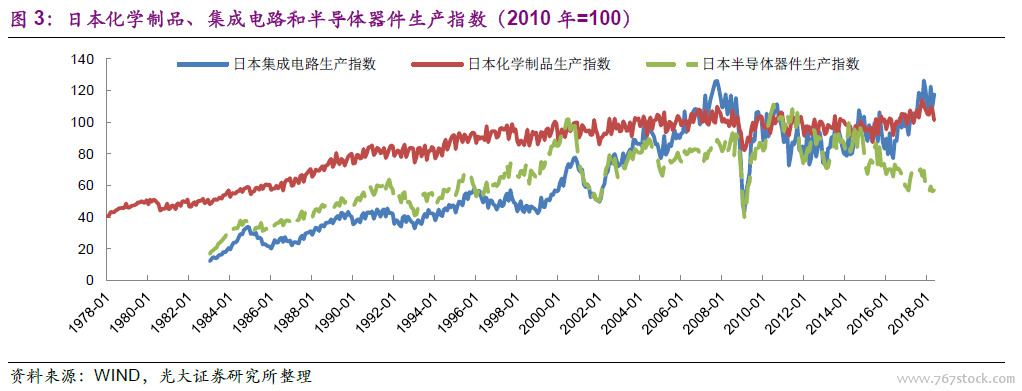

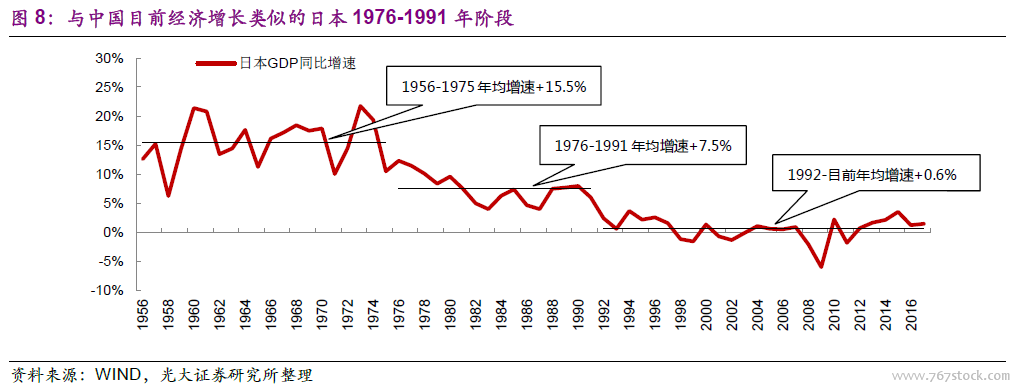

70 年代初期至80 年代:知識和技術密集型產業騰飛,重化工業發展放緩。70 年代中期以后日本經濟進入低速、穩定發展時期。這一階段日本的經濟危機、生態危機和能源危機相繼出現,1973 年10 月“第四次中東戰爭”的爆發引發了“第二次世界石油危機”,同時1973 年底和1979 年西方世界先后經歷了兩次嚴重的經濟危機。在外部環境和石油危機的影響下日本經濟嚴重受挫。為緩解石油供給壓力,日本開始實行平衡的能源政策,由側重石油向能源多樣化轉化。一方面,日本使能源種類分散化,由主要依賴油,變為煤、油、天然氣、核能共同發展;另一方面,日本致力實現能源進口分散化,由進口來源地從單一的中東擴展為加拿大、中國、韓國、墨西哥等非石油輸出國地區。1979 年第二次石油危機后日本資源約束條件惡化,日本出臺了石油儲備法案和節能法等新的能源政策。

20 世紀90 年代至今:適應全球化發展,推進科學技術立國政策階段。八九十年代,受全球經濟形勢不景氣以及亞洲金融危機的影響,日本經濟繼續下滑,并引起日本內閣的頻繁變更。為了扭轉本國經濟低迷狀態,近年來,在新的國內國際形勢下,日本開始對其產業結構進行根本性改造,即用消耗資源少、附加產值高的知識密集型產業取代大量消耗資源、消耗勞動和產生公害的重、化工業。同時,在經濟政策上也作了相應調整,即一方面鼓勵壟斷資本擴大資本輸出,把能耗高、污染環境的產業轉移到發展中國家去;另一方面大力扶植汽車、電子、精密機械、航空、原子能等工業部門的發展。另外,不斷加大科研投資力度,堅持“科學技術立國”,努力邁向“自立自主技術時代”。

應對需求衰退,大幅削減基礎化學品產能。2016 年日本乙烯當量消費量約為520 萬噸,比2008~2009 年經濟衰退之前的水平低10%左右。在2008 年全球金融危機之后,為了應對東亞地區規模化、技術更新的裂解產能的投產,日本的乙烯產能從2003 年753.6萬噸的峰值下降到了2015 年的614 萬噸。