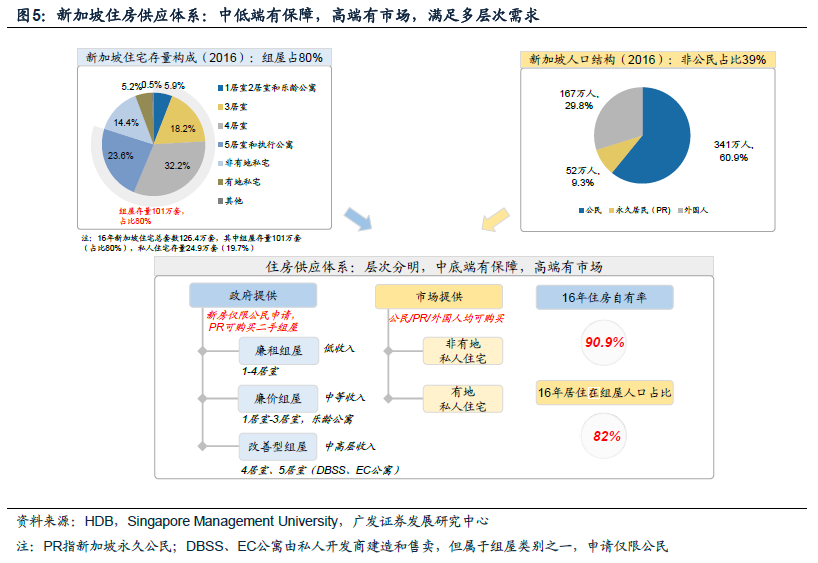

新加坡住房供應體系:階梯化,滿足多群體需求。自1964年建國總理李光耀提出“居者有其屋”計劃以來,新加坡住房制度已經形成了以組屋制度為核心,私人住宅輔助的兩元供應體系,呈現“廉租房-廉價房-改善型組屋-私宅”的階梯化供應特色,新加坡統計局數據顯示,16年新加坡住房自有率高達90.9%,82%的居民居住在由政府提供的組屋中。

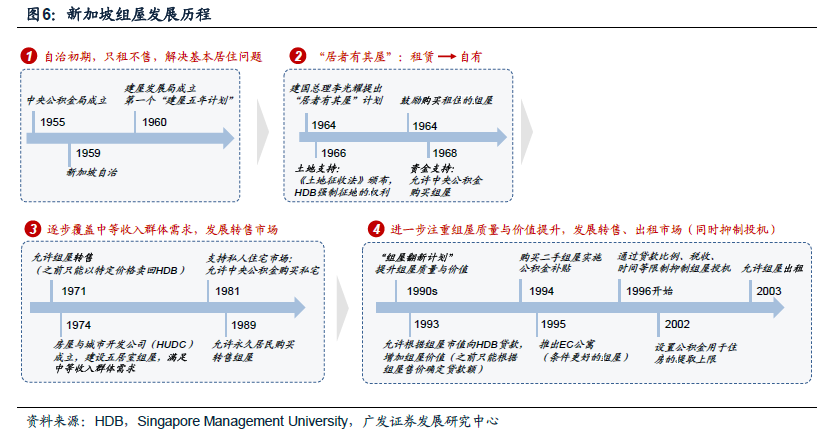

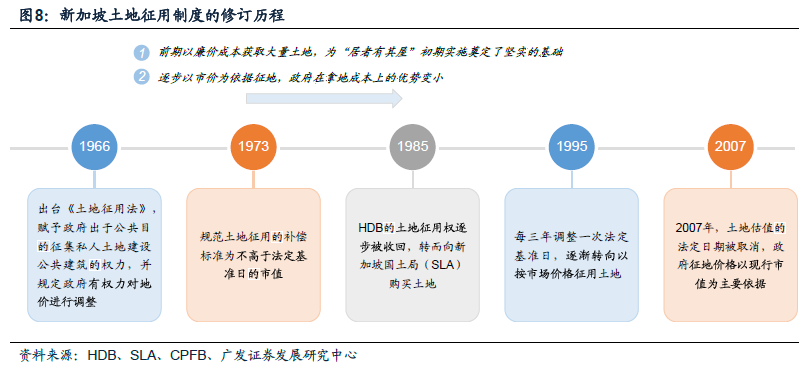

初期的土地征用制度保障組屋總成本相對低廉。新加坡的土地制度分為國有和私有兩種形式。1966年至今,通過土地征用制度的實施,新加坡土地資源的掌握者逐步由私人轉向政府,并由政府將土地資源重新分配到產業、商業、公共住宅、基礎設施建設。新加坡國土資源局數據顯示,強制推行國有化使得新加坡國有土地比例從1960年的44%上升到1979年67%,2005年已高達90%以上,為公共住房建設奠定堅實基礎(根據新加坡國土資源局,截至2015年末,社會/民間機構用地,居住用地和商業用地占國有土地比例分別為50.5%,17.0%,15.0%)。

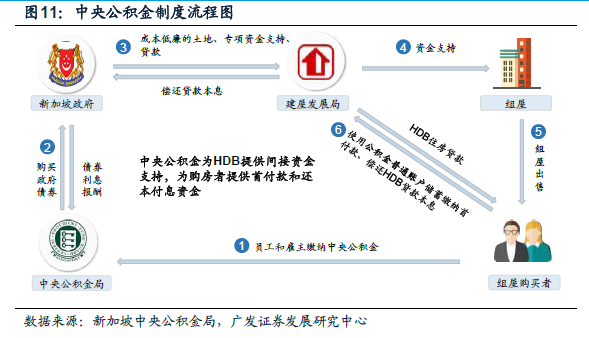

中央公積金制度為建發發展局間接提供資金來源。新加坡強制儲蓄的中央公積金制度一方面保障了組屋供給端建屋發展局的資金來源,另一方面為需求端公民購置組屋的首付及房貸提供資金支持,是新加坡“居者有其屋”計劃順利實施的重要一環。

購買模式以“先預定后建造”為主,供給貼合需求。組屋的購買模式分為3種,分別為BTO、SBF、ROF模式,三種模式的區別在于BTO采用“先預定后建設”方式,而SBF和ROF模式預約的房屋為“已經建成或者是正在建造中”的組屋(ROF模式與SBF模式類似,主要是集中前次SBF未售出房源再次出售)。其中,通過BTO模式購買組屋的占比最高,達64.46%,為購買組屋的主流方式。從購買時間來看,建屋發展局官網顯示,BTO模式從預約到最終購買需要用時3年6個月,而SBF和ROF模式下,用時相對較短,約用10個月和8個月。

政府作為定價主體,保障組屋可購買性與房價波動的平穩性。從組屋的定價來看,政府是定價主體,對一手組屋的價格實行嚴格的管控。匹配新加坡統計局公布的各類型組屋申購家庭的年收入中位數、組屋銷售均價及各類型組屋面積,可以計算得到,在不考慮購房補貼的情況下,2-5居室組屋的售價約為對應類型組屋申購家庭年收入中位數的3-5倍;而在考慮購房補貼后,購買年限將進一步縮短,如2居室的補貼力度最大約覆蓋組屋售價的90%,以最大補貼力度計算,結合申請2居室組屋家庭的年收入中位數,2居室組屋的購買年限僅為半年,組屋的可購買性有較高保障。