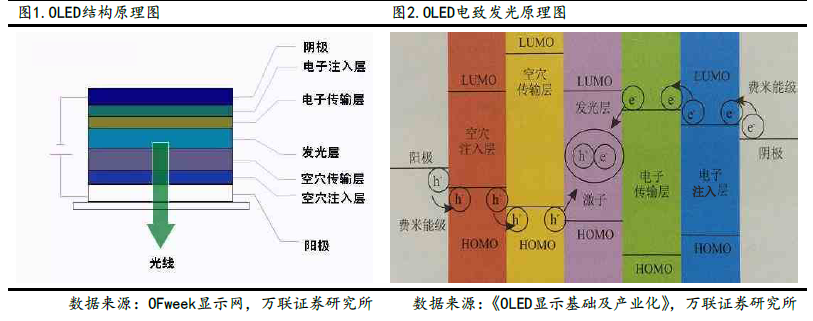

OLED工作原理及分類。有機發光二極管(Organic Light-Emitting Diode, OLED)又稱為有機電激光顯示,是繼CRT(Cathode Ray Tube,陰極射線管)、LCD(Liquid CrystalDisplay,液晶顯示器)之后的第三代顯示技術。OLED的基本結構是由一薄而透明且具半導體特性的銦錫氧化物(ITO)與電力正極相連,再加上另一個金屬陰極,包成如三明治的結構。整個結構層中包括空穴注入層、空穴傳輸層、發光層(有機材料)、電子傳輸層與電子注入層。當電力供應至適當電壓時,正極空穴與陰極電荷就會在發光層中結合,產生光亮,依其配方不同產生紅綠藍三色。OLED是雙注入型發光器件,將電能直接轉化為有機半導體材料分子的光能,采用的是電致發光物理機制。所以與傳統的LCD顯示方式不同,OLED無需背光燈,具有自發光的特性,采用非常薄的有機材料涂層和玻璃基板,當有電流通過時,這些有機材料就會發光。

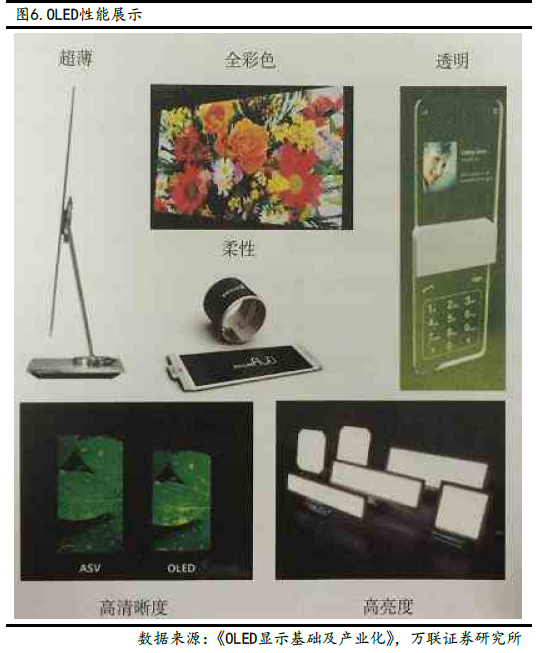

OLED性能優勢。與傳統的CRT、LCD等顯示器件相比,OLED幾乎兼顧了已有顯示器的所有優點,同時又具有自己獨特的優勢。既有高亮度、高對比度、高清晰度、寬視角、寬色域等來實現高品質圖像,又具備超薄、超輕、低功耗、寬溫度特性等來滿足便攜式設備的輕便、省電、適于戶外操作的需求;而自發光、發光效率高、反應時間短、透明、柔性等更是OLED顯示獨具的特點。因而,OLED在平板顯示行業被稱為“夢幻般的顯示技術”。此外,OLED采用有機半導體材料,由于有機功能材料的分子設計、性能裝飾的空間廣闊,因而OLED材料的選擇范圍寬;OLED的驅動只需要2~12V的直流電壓是其另一優勢;全固化結構的主動發光,使其適用于溫差范圍大、沖擊振動強的特殊領域;制程相對簡單,尤其是噴墨打印等濕法制備技術的引入,使OLED顯示屏通過低投入生產線的大規模、大面積生產得以實現;OLED容易與其他產品集成,具備優良的性價比。

OLED發展歷程。OLED的研究產生起源于一個偶然的發現。1979年的一天晚上,在美國柯達公司從事科研工作的華裔科學家鄧青云博士(Dr.C.W.Tang)在回家的路上忽然想起有東西忘記在實驗室里,回去以后,他發現黑暗中有個亮的東西。打開燈發現原來是一塊做實驗的有機蓄電池在發光。OLED研究就此開始,鄧博士由此也被稱為OLED之父。1987年柯達公司首次研制出高性能夾心結構的器件。1997年OLED由日本先鋒公司在全球第一個商業化生產并用于汽車音響。但是直到1999年,OLED唯一的市場僅為車載顯示器,2000年后應用才擴展到手機、PDA(包括電子詞典、手持電腦和個人通訊設備等)、相機、手持游戲機、檢測儀器等。2009年各大廠商開始將重心轉向AMOLED,致使AMOLED產值首度超越PMOLED。2013年LGD、SMD先后推出55英寸OLED電視。2017年蘋果十周年紀念手機iPhone X采用AMOLED屏幕。所以OLED從首次商業應用到成功推出55英寸電視屏僅僅用了16年時間,而LCD走過這段歷程則花了32年時間,可見全球OLED產業發展非常迅猛。

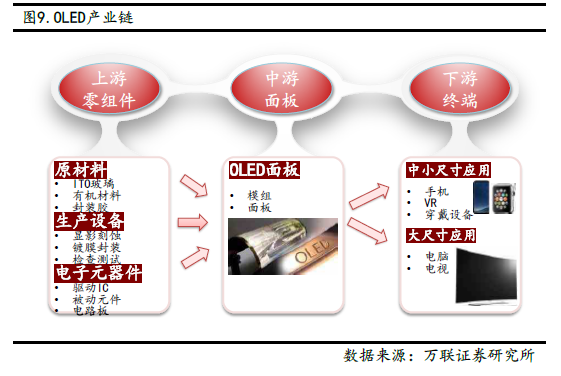

OLED產業鏈概覽。以OLED面板為出發點,它的上游是制造OLED面板所需的零組件,包括原材料、生產設備及電子元器件,下游是OLED的終端應用,包括手機顯示、VR、穿戴設備、平板、電腦、電視等。在OLED面板的成本構成中,除了設備之外,就是有機材料占比超過10%,為22.7%。另外,驅動芯片占比為6.9%。

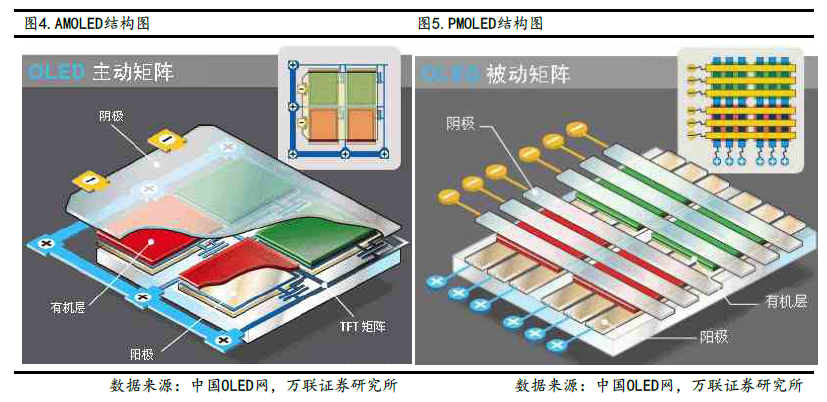

AMOLED與TFT LCD的工藝流程對比。TFT LCD是現在主流顯示技術,而AMOLED是OLED主流的顯示技術,通過對比AMOLED與TFT LCD的工藝流程,可以找出差異點,從而發現產業鏈的機會。