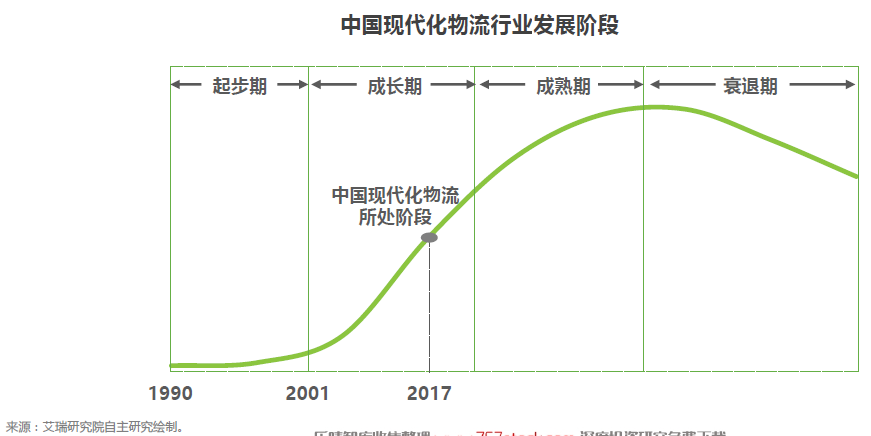

成長期的中國物流,機遇和挑戰相伴左右。中國物流業的發展歷史悠久,舟、車、常平倉、廣惠倉、驛站等運輸和倉儲要素齊全,更開辟了絲綢之路、京杭大運河等著名商貿交流之路,為現代化物流的誕生奠定基礎。但古代物流僅是單一環節的管理,我國真正意義上的運倉配一體的標準化現代物流模式起步于20世紀90年代:鄧小平的南巡講話進一步深化了改革開放,給我國物流業發展帶來蓬勃活力。加上90年代末東南亞金融危機的爆發,使得我們對物流業發展重要性有了切身體會,開始由理論轉向實戰,探索實際的運行操作。進入21世紀,政策環境利好,運力網絡大規模覆蓋、信息平臺建設迅速推進,我國物流進入了飛速發展的成長期,也即意味著,機遇與挑戰并存將是貫穿這一時期的鮮明主題。

物流需求穩中向好,16年總額達到230億元。據國家統計局數據顯示,2016年我國社會物流總額229.7萬億元,比上年增長6.1個百分點,增速小幅回升。其中工業品物流需求仍占主導地位,達到93.2%。具體到不同的工業品種類來看,采礦業、高耗能行業物流需求增速回落,采礦業物流需求由上年增長2.7%轉為下降1%。裝備制造業、高技術產業物流需求增速持續加快,分別比上年增長9.5%和10.8%,呈現出經濟結構持續優化、新舊動能轉換加快的特點。

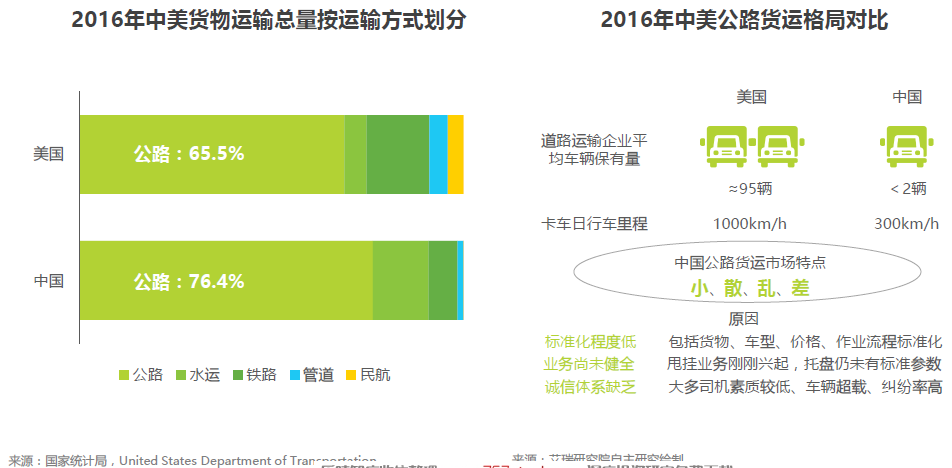

運行質量有所提升,但相比其他國家仍舊存在差距。2016年,社會物流總費用為11.1萬億元,同比增長2.9%,繼續保持低速增長。社會物流總費用與GDP的比率為14.9%,比上年下降1.1個百分點,經濟運行中的物流成本有所下降,運行的質量有所提升。但與其他國家相比,仍存在一定差距。2016年我國物流費用與GDP的比率高出全球平均水平3%,高出美國6個百分點。與同樣屬于發展中的人口大國-印度相比,我國的比率同樣處于較高水平。降本增效,提高物流運行質量是現階段國內物流業發展的關鍵任務。