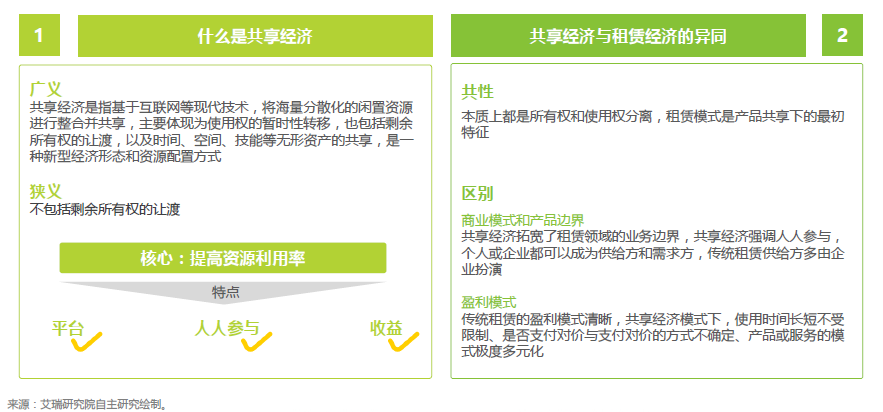

商業實踐中,共享經濟概念得到進一步探索和延伸。共享經濟的概念在誕生之初,強調的是大量閑置資源的相互流通,這一行為可以發生在個人與個人之間、抑或企業與企業之間,目的在于尋求供需平衡,減少產能過剩的危機。但當這一概念演變為真正的商業模式后,以往嚴格意義上的完全共享,在實踐過程中受到了諸如信任、服務標準化、資源限度等一系列的阻礙。于是在商業環境中,共享經濟的概念逐漸延伸至B2C自營(例如分時租賃)、C2B(例如手機回收)、C2B2C(例如二手服裝寄售)、B2B2C(例如服務眾包)等形式,本質上還是強調“使用而非擁有”的核心,充分提高資源的使用效率。

以租代用,使用而不占有是共享經濟的精神內核。共享經濟的運營模式分為三種:出租使用權、置換所有權和提供服務。區別于傳統的交易行為,共享經濟的本質表現為所有權和使用權的分離,目的在于各取所需,盤活閑置資源。究其原因,在于全球資源分配不均勻,供需斷層嚴重。加上移動互聯網的發展,即時需求大量涌現,用戶希望能夠在需要時就能夠即時使用,但并一定要獲得這件物品。“使用即擁有”的觀念和模式,能夠靈活、迅速的響應消費者需求,逐漸得到大眾認可。

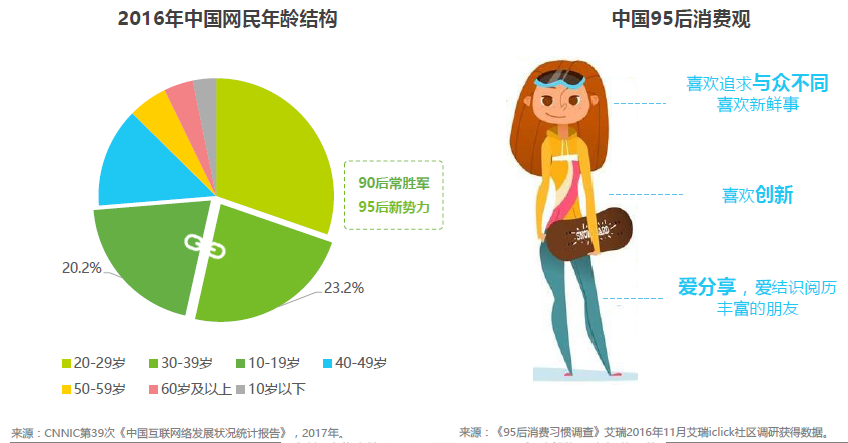

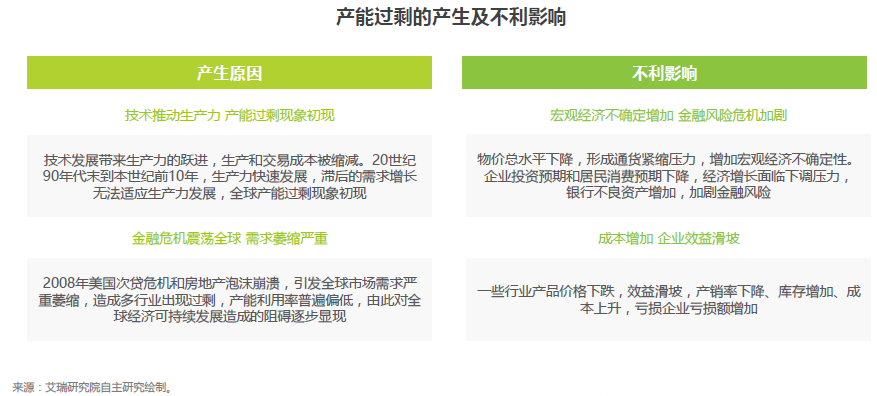

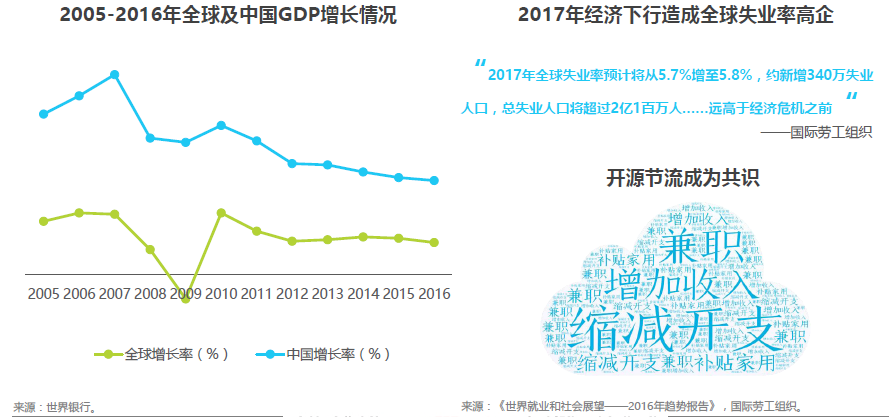

產能過剩危機爆發,如何化解成為全球各國的首要議題。隨著科學技術的不斷進步,社會生產力水平得到了大幅提升。然而,另一邊的需求增長仍處于相對滯后的狀態,無法適應產能的迅速發展,由此給產能過剩危機埋下伏筆。直到2008年金融危機的出現,全球市場需求嚴重萎縮,產能過剩危機最終大規模爆發,全球經濟發生震蕩。為了減少產能過剩帶來的不利影響,傳統基于市場供求關系的“交換經濟”逐漸讓位為基于分享的“共享經濟”,后臺由此登上歷史舞臺。