大數據是“互聯網+”的核心要素

互聯網的未來在于連接一切,從連接人與人向連接人與服務、人與物、物與物擴散,使得海量數據的生產和連通變成現實,成為大數據應用的基礎。尤其在傳統行業,信息及數據是被忽視的,缺乏有效的手段進行充分利用,互聯網與傳統產業融合的重要目的在于將潛在信息和數據的價值進行釋放,因此,評價“互聯網+”的指標絕非是簡單的信息化,而是對企業的整體生態系統進行數據化,讓企業的一切業務都變得可以分析,進而更好的識別市場和用戶。從某種程度上來說,數據是現實世界在虛擬世界的一個“映像”,可以通過數據挖掘對“虛擬映像”進行分析,進而對工作流程、商業模式、產品設計產生巨大的影響,服務于產業本身。正如馬化騰所說,“互聯網+”代表的是一種“信息能源”,能夠促使互聯網與傳統產業不斷融合。

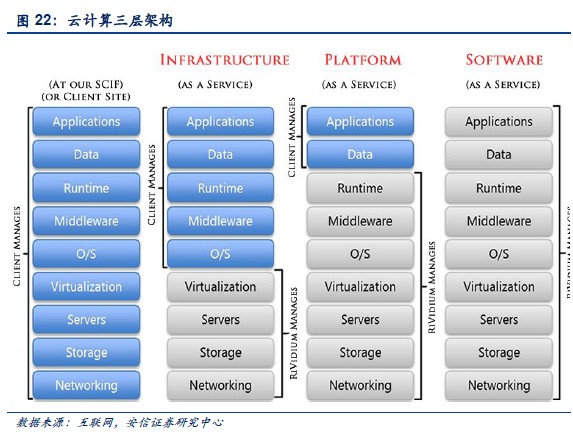

數據逐漸成為整個經濟社會的核心資源。十八世紀的農業社會,經濟整體以農業為主,十九世紀制造業起步,1950 年GDP 大部分是制造業,而未來數字經濟占據經濟的主體地位已經成為必然的趨勢。全球經濟從農業經濟到工業經濟再到信息經濟演變的驅動力來自于技術的突破,技術在改變生產力和生產關系。信息要素全面升級,尤其是云計算正在變成基礎設施,數據在變成整個經濟社會的核心資源。

被低估的影響:大數據將指引人類走向智能社會

第一,萬物互聯造就了數據“量”的階躍發展。從人類文明出現到2003 年,人類總共才產生了5EB(ExaBytes)的數據。計算機出現后,尤其是近年來移動互聯網和物聯網的出現,數據產生的速度和規模開始急劇提升,過去幾年產生的數據比以往4 萬年的數據總量還要多。預計隨著互聯網與產業的加速融合,未來數據體量的增速將呈現指數上升態勢。IDC 預計2020 年全球數據使用量將達到40ZB(ZettaBytes),需要約429 億個1TB的硬盤進行存儲,屆時中國產生的數據量將占到全球總量的21%。

第二,數據逐步趨向與由“端”產生,從“質”上講兼具多維性與完備性。數據的產生一定會在云、端、網這三個視角產生。2014 年全球互聯網用戶有30 億,Facebook 有22億注冊用戶,月活躍用戶超過13 億人口。我們在2014 年全球智能手機出貨量突破13 億,連網設備超過300 億個。未來可能會有80-90%數據基于用戶智能終端和聯網設備產生,由于這些數據連接人體、連接環境、連接物體、連接思想,將原來看似無關的維度(時間、地域、食品、做法,成分,人的身份和收入情況等)聯系了起來,構成了今天的非常生動的數據社會的景象,這種數據連接起來才能流動共享,真正實現數據的社會經濟價值。