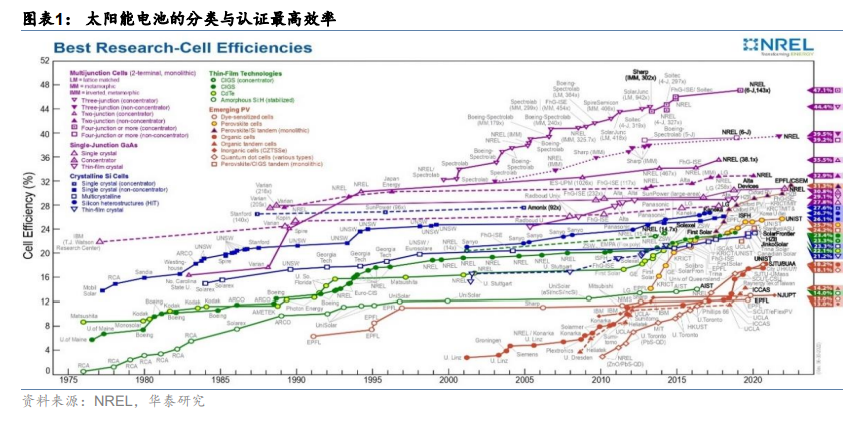

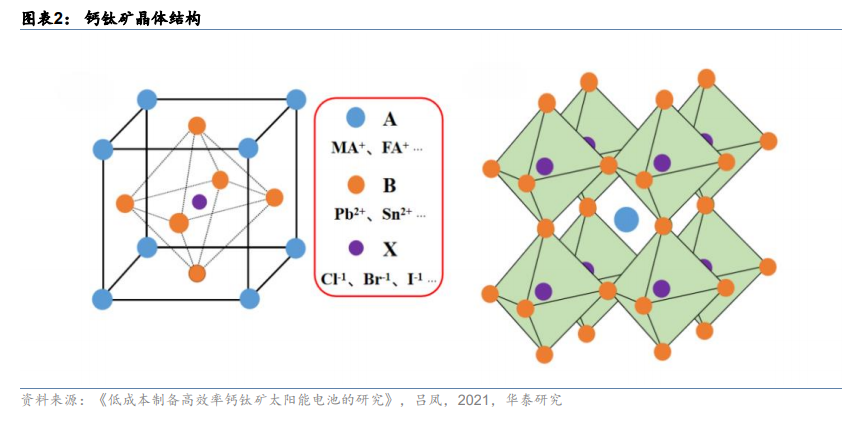

太陽能電池是一種利用光生伏特效應使得太陽能轉化為電能的半導體器件。在數十年間,太陽能電池的發展已進入到了第三代,種類也得到了極大的豐富。其中,第一代電池主要為晶硅太陽能電池,是目前技術最為成熟、商業化最為成功的太陽能電池,但仍存在著制備工藝復雜、對硅料純度要求較高等問題;第二代為化學薄膜太陽能電池,主要以 CdTe、GaAs、CIGS 為代表。與晶硅電池相比,這類電池所需材料少,成本低而且轉化效率高,已經逐步進入到商業化的進程中,但其活性層具有部分稀有元素與重金屬元素,價格昂貴,難以應用于大規模生產;第三代為新型薄膜太陽能電池,如鈣鈦礦太陽能電池(PSCs),染料敏化太陽能電池(DSSC),有機太陽能電池(OSC)等。它們具有生產工藝簡單、原料儲量豐富、生產成本低等優勢,在效率提升和降本等方面均具備較大潛力,受到全球學術界和產業界的廣泛關注。 鈣鈦礦物質的化學通式為 ABX3,正八面體結構。在太陽能電池的應用中,A 為單價陽離子,通常為甲胺陽離子(MA+,CH3NH3+)、Cs+或甲脒陽離子(FA+,(NH2)2CH+),X 為鹵素陰離子(Cl-、Br-、I-),B 包括 Pb2+、Sn2+、Bi2+等。

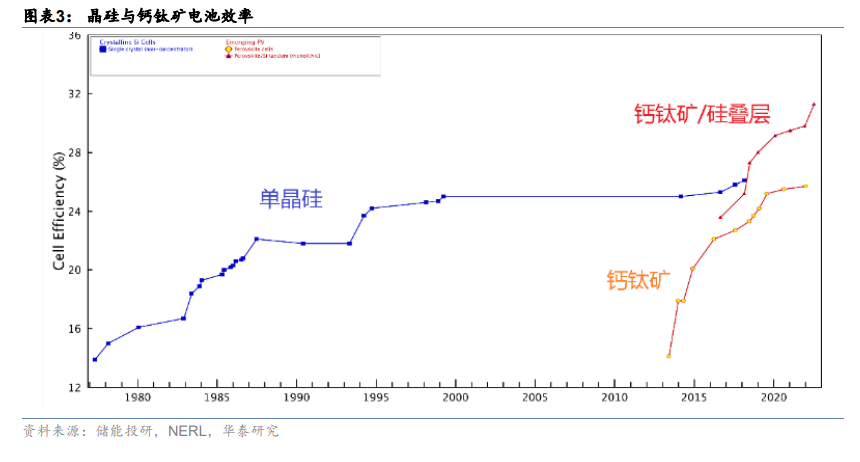

鈣鈦礦物質的化學通式為 ABX3,正八面體結構。在太陽能電池的應用中,A 為單價陽離子,通常為甲胺陽離子(MA+,CH3NH3+)、Cs+或甲脒陽離子(FA+,(NH2)2CH+),X 為鹵素陰離子(Cl-、Br-、I-),B 包括 Pb2+、Sn2+、Bi2+等。 晶硅實驗室效率陷入瓶頸,鈣鈦礦實驗室效率十余年間超越晶硅。晶硅電池效率在 1970年代達到了 13%、14%,2017 年后停留在 26.7%。而鈣鈦礦最早在 2009 年由日本科學家首次用于發電,轉換效率僅 3.8%。2012 年,牛津大學的 Henry Snaith 發現鈣鈦礦可以用作太陽能電池的主要成分,而不僅僅是用作敏化劑,由此太陽能光伏研究領域正式開始使用合成鈣鈦礦。經過 10 余年發展,單結鈣鈦礦電池的實驗室效率已達 25.6%,接近由隆基22 年 11 月創造的 HJT 晶硅電池 26.8%的實驗室效率紀錄。單結鈣鈦礦電池理論轉化效率可達 33%,高于晶硅電池極限效率 29.4%。

晶硅實驗室效率陷入瓶頸,鈣鈦礦實驗室效率十余年間超越晶硅。晶硅電池效率在 1970年代達到了 13%、14%,2017 年后停留在 26.7%。而鈣鈦礦最早在 2009 年由日本科學家首次用于發電,轉換效率僅 3.8%。2012 年,牛津大學的 Henry Snaith 發現鈣鈦礦可以用作太陽能電池的主要成分,而不僅僅是用作敏化劑,由此太陽能光伏研究領域正式開始使用合成鈣鈦礦。經過 10 余年發展,單結鈣鈦礦電池的實驗室效率已達 25.6%,接近由隆基22 年 11 月創造的 HJT 晶硅電池 26.8%的實驗室效率紀錄。單結鈣鈦礦電池理論轉化效率可達 33%,高于晶硅電池極限效率 29.4%。