對比鋰離子電池發展之路,鈉離子電池發展呈現出明顯的“20 年滯后期”規律。在負極材料這一關鍵技術突破方面,鋰電池出現于 1981 年,鈉離子電池滯后 20 年,在 2001 年首次研發成功;在商業化方面,1991 年鋰離子電池開啟商業化進程,2021 年全球首家鈉離子電池公司成立,相較于鋰離子電池滯后 20 年;在產業化爆發方面,2006 年鋰離子電池伴隨著 ET 革命,乘電動汽車東風而起,如今隨著低碳時代的到來和儲能電池的行業產能釋放,鈉離子電池產業化大勢所趨。

鈉離子電池的生產工藝與鋰離子電池趨同,技術可復刻,設備可遷移,鈉離子產業化時間有望進一步提前。鈉離子電池生產工序主要包括極片制作(攪拌、涂布、輥壓、分切)、電芯制作(卷繞/疊片、焊接、封裝、注液)和電化學過程(預化、化成分容),整體生產工藝與鋰離子電池類似,僅在負極集流體上換用鋁箔以及原材料調整。鋰離子電池經過多年的技術積累,在生產方面積累了深厚的技術經驗。對于現有的鋰電企業來說,從鋰電到鈉電的轉折不是整體公司生產線的調整,而是基于原料的變化所進行的適應性改變,產線可迅速切換,技術遷移路徑短,鈉離子電池的生產壁壘近乎沒有。

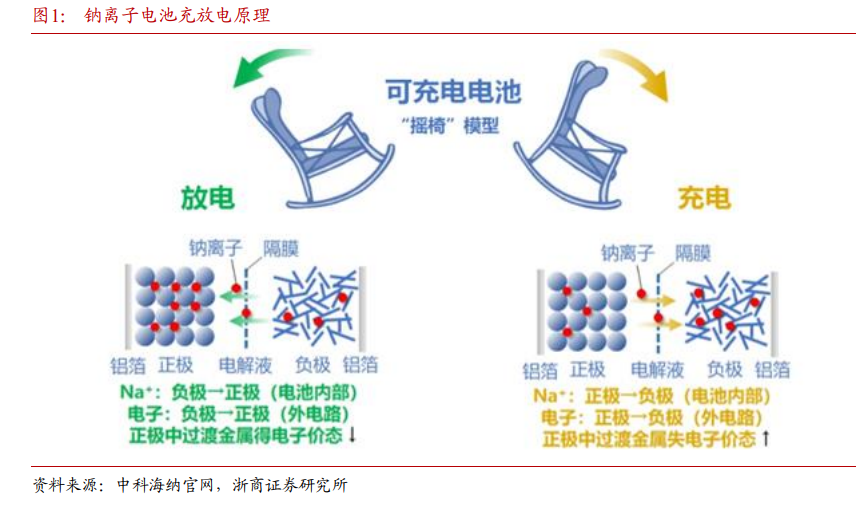

材料端技術突破,打破鈉離子電池技術壁壘。不管是哪一種電池體系,材料的進步決定電池的進步。鈉離子的主要電池組成材料于鋰離子類似,均包括正極材料、負極材料、集流體、隔膜、添加劑、電解液等基本單元,具體來講,鈉離子電池和鋰離子電池的電解液、隔膜等變化不大,正負極材料形成核心壁壘,集流體變化帶來鋁箔的需求增長。