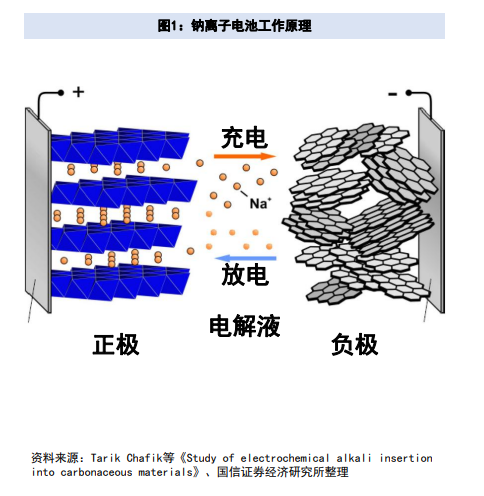

鈉離子電池的概念最早由ARMAND團隊于20世紀80年代提出,在90年代經過產業化推廣得到技術應用。鈉離子電池的工作原理與鋰離子電池類似,其本質是在充放電過程中由鈉離子在正負極間嵌入脫出實現電荷轉移、而鋰離子電池則是通過鋰離子在正負極間移動來進行電荷轉移,工作原理本質上相同。

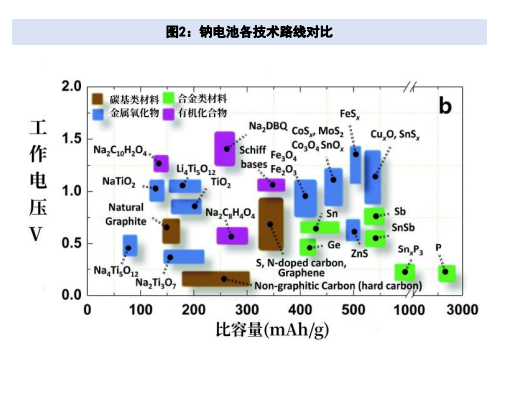

目前正極材料路線多樣,采用層狀氧化物的有寧德時代、中科海鈉、鈉創新能源、傳藝科技、立方新能源;采用聚陰離子氧化物路線的有眾鈉能源、鵬輝能源、山東章鼓;采用普魯士藍/白材料路線的有寧德時代、星空鈉電、賁安能源等。鈉創新能源同時也在建設聚陰離子量產線,以及研發普魯士藍/白體系。

硬碳又稱“非石墨化碳”,通常是難以被石墨化的碳材料的統稱。硬碳由扭曲的石墨烯片堆積而成,即使在高于3000℃的溫度下,這些堆疊的石墨烯片也很難完全展開或壓平而進一步形成石墨。Jeff Dahn等人提出的“紙牌屋”模型是第一個也是最早被廣泛接受的硬碳結構模型,該模型指出硬碳中存在小而彎曲的石墨烯片平行堆疊的短程有序微區,堆疊層數一般在2~6層,橫向尺寸在4納米左右,材料呈現長程無序排列,不同取向的微區之間形成了豐富的納米孔道。值得關注的是,硬碳的石墨片層間距通常在0.37~0.40納米之間,遠比石墨的0.335納米大,因此硬碳對于比鋰離子半徑更大的鈉粒子,擁有更強的存儲能力和更高的儲鈉容量。