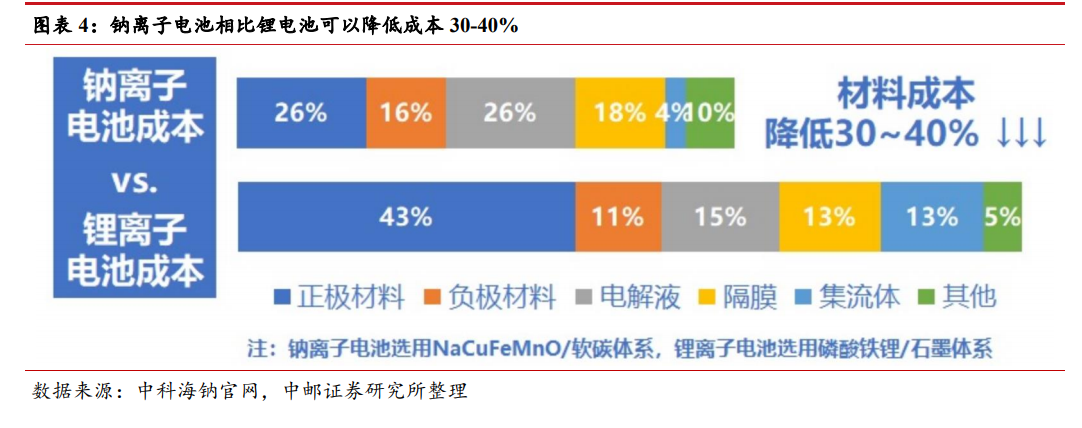

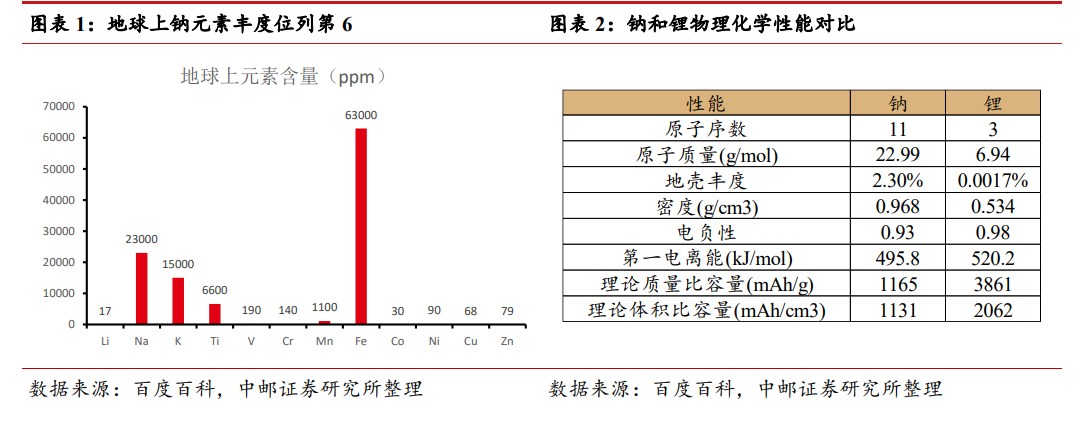

鋰資源短缺,鈉含量豐富優勢體現。早在 20 世紀 80 年代,鈉離子電池就已經被短暫研究過,但是由于當時鋰離子電池在能量密度方面更具有明顯的優勢,廣泛應用于商業化生產中,因此鈉離子電池的研究工作被擱置了。近年來,由于鋰資源短缺造成鋰離子電池的成本增加,限制了其在大規模儲能設備領域的應用。因此,原料豐富且成本低廉的鈉再次引起了科學家們的興趣。

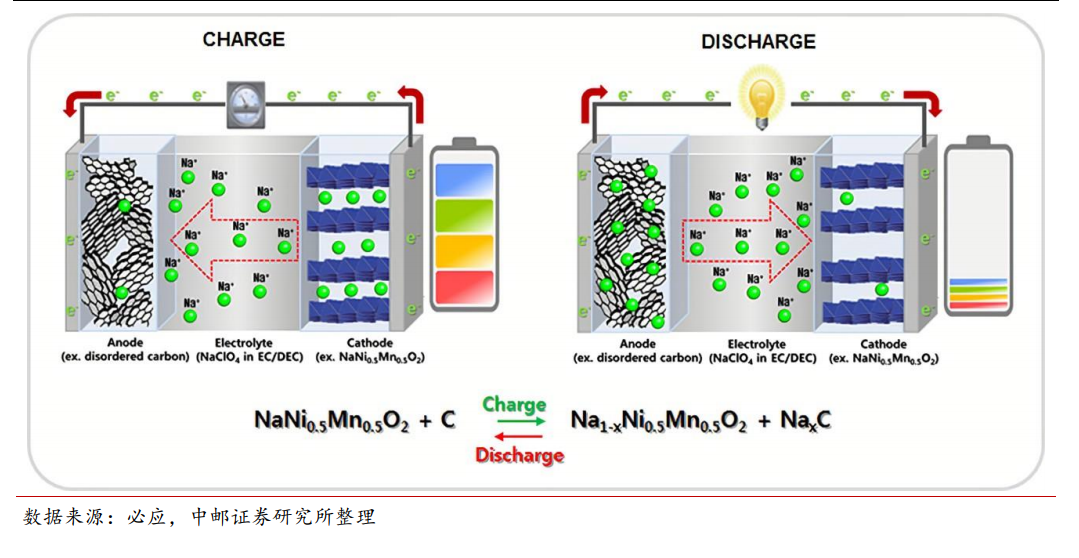

鈉離子電池結構和原理類似鋰電池。鈉離子電池主要由兩種不同的鈉嵌入型材料(正極材料、負極材料)、電解液、隔膜等關鍵部件組成。充電時,鈉離子從正極材料中脫出,經過電解液,隔膜,最后嵌入到負極材料;與此同時,電子經外電路從負極流向正極。放電過程則與充電過程相反。可以看出鈉離子電池的工作原理和鋰離子電池基本類似,也是一類 “搖椅式電池”。鈉離子電池正、負極材料體系在電池產品中起決定性因素,電解液/隔膜主要與正、負極材料體系進行選擇匹配使用,因此,正、負極材料體系也直接決定了電池最終的性能指標。

硬碳負極的研發,鈉電池逐漸走向成熟。1970 年到 1980 年間,整個鈉電行業處于研發階段,開始出現高溫硫鈉電池以及 NaMeO2 正極;1980 到 1990 年,開始將鈉電應用到動力和儲能方面,發明了高溫鈉離子電池,但此時缺乏穩定的負極;1990 到 2000 年,儲能應用研發逐漸減少,鈉電研發進程放緩,轉而鈉-氯化鎳電池開始發展;從 2000 年發現硬碳負極材料開始,整個鈉電行業實現了研發突破。