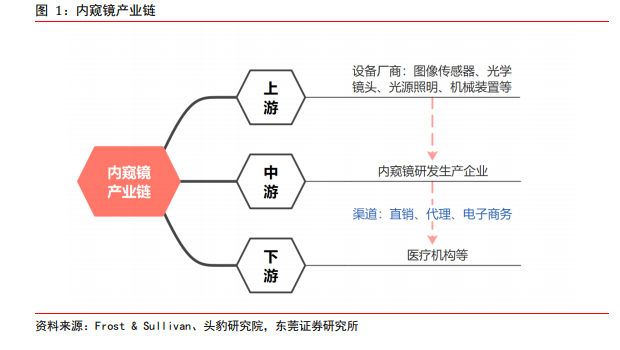

醫用內窺鏡,是一種集光學、人體工程學、精密儀器、現代電子、數學、軟件等技術于一體的多學科系統。醫用內窺鏡通常由可進入人體的軟管或者硬管、捕獲和傳輸患者內部組織器官圖像的透鏡成像系統、對捕獲的圖像進行數字化處理的圖像處理系統、將數字化圖像呈現給操作者或者觀察者的顯示系統,以及傳輸光線以提高被檢查區域的可見度的光源系統組成。在某些情況下,醫用內窺鏡還包括一個額外的工作通道,為手術過程中使用的器械提供通路。

醫用內窺鏡由三大系統組成。醫用內窺鏡系統包括內窺鏡鏡體、圖像處理模塊和光源模塊,其中鏡體又包含成像鏡頭、圖像傳感器、采集和處理電路。內窺鏡成像鏡頭多采用非球面鏡體,圖像傳感器包括微型圖像(CCD)傳感器和 CMOS 傳感器兩類,采集和處理電路核心技術包括現場可編程邏輯門陣列(FPGA)技術、數字信號處理(DSP)技術以及超小尺寸組件封裝技術。內窺鏡圖像處理模塊運用了降噪算法、時間降噪技術、時間濾波技術等降噪技術,以及假彩色成像技術、數字濾波技術、i-Scan 或智能分光比色(FICE)技術、自發熒光成像(AFI)技術等邊緣增強技術。冷光源模塊中,LED 燈憑借成本優勢和能耗優勢,逐步取代氙燈照明。

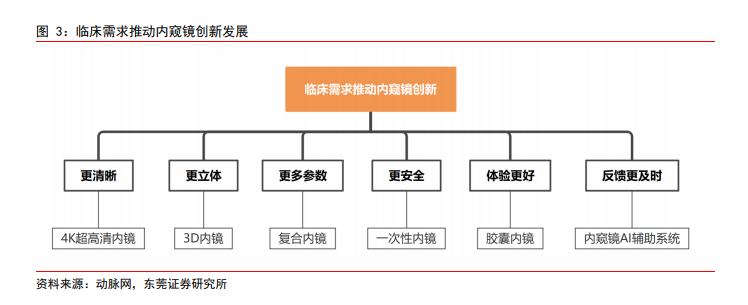

醫用內窺鏡已發展 200 余載。內窺鏡技術發展起源于 1804 年,德國科學家發明了硬性醫用內窺鏡,用于檢查膀胱和尿道。該階段的內窺鏡器械應用領域較小,對患者造成較大痛苦,改進空間較大。進入發展階段后,軟性醫用內窺鏡和硬性醫用內窺鏡齊頭并進,光學及電子內窺鏡面世,產品在材料、質量、圖像可見度等方面大幅提升,并在醫院得到大范圍推廣。在臨床需求推動下,內窺鏡技術持續創新發展,當前醫用內窺鏡行業已經進入優化階段;出現一次性內窺鏡、復合內鏡、膠囊內鏡、超細內窺鏡成像技術、4K醫用成像技術等技術創新,產品的可視化程度提升、分辨率更高。目前,全球醫用內窺鏡的主流方向發展包括降低交叉感染、提高圖像質量、改善患者順應性、集成多功能、拓展應用場景等,高端領域技術壁壘不斷提升。