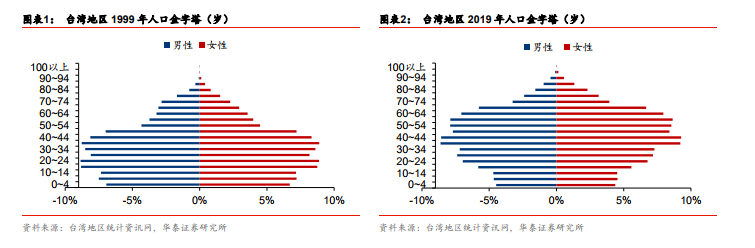

臺灣地區人口結構呈現少子化和老齡化特征。從發達國家的現狀來看,少子化和老齡化往往同時發生,少子化會逐漸導致老齡化;老齡化社會居民生育意愿會下降進而導致少子化,背后的傳導路徑可能和社會文化、經濟壓力有關。兩個因素互相影響加強,所以這一趨勢較難被逆轉。從過去的數據來看,臺灣地區 0-14 歲幼年人口比率從 2008 年底的 16.95%下降到 2019 年底的 12.76%,65 歲以上老年人口占比從 10.43%上升到 15.21%。而工作年齡人口比率則由 72.62%升至 2012 年底的 74.22%高峰后,逐年下降至 2019 年底的73.03%,為近 10 年新低。根據臺灣地區發展委員會預測,到 2065 年臺灣地區 65 歲以上人口占比將超過 40%,撫養比將超過 100 達到 101.4,老齡化壓力逐漸加大。

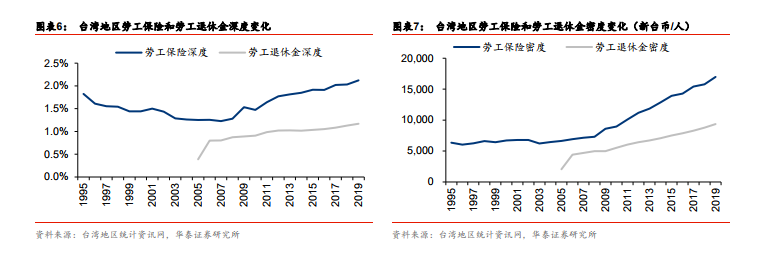

勞工退休新制實施時通過強制規定顯著刺激發展,但自提比例不高。相比舊制,勞工退休新制擴大了覆蓋對象,設立個人賬戶,雇主強制繳納工資 6%,勞工自愿繳納,上限為 6%,繳納的金額可以在個人綜合所得額中扣除,起到免稅作用。政府為個人賬戶中的退休金提供最低保證收益,不低于當地銀行 2 年期定期存款利率,未達到則由政府補足(初期投資機構就直接配 3 年期的定期存款)。從數據上來看,勞工退休金的深度和密度在新制實施后的 2006 年有跳升,分別從 0.39%提高到 0.8%,2055 新臺幣提高到 4406 新臺幣,反映的是原來雇主的提存比例在 3%不到提升到 6%。但是從 2006 年后勞退的成長性其實一般,并不如勞保提升迅速。究其原因,勞保的深度和密度提升來自于勞工保險條例規定的每 2 年調高 0.5%的繳納費率;而勞退的成長性來自于自提人數比例的增加和自提金額的提升。從過去十年的經驗看,勞退自提人數從 2009 年的 27.2 萬人增加到 2019 年的 61.1萬人,僅占 696.7 萬勞退賬戶的 8.77%,而且自繳的人群 86.9%都是頂格繳滿 6%,因此勞工保險的深度提升緩慢。

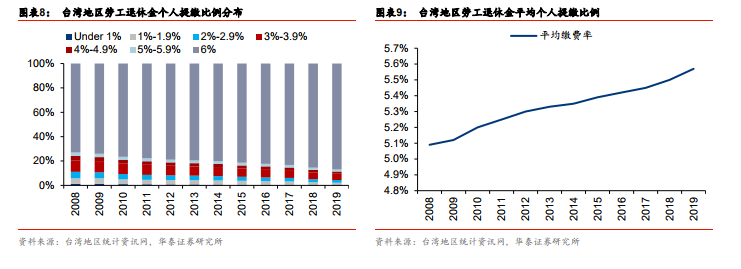

第二支柱發展的核心問題是如何對個人自愿提繳的養老金流動性風險進行補償。根據勞保局勞退組數據,2019 年,參加勞退新制者平均薪資 3.7 萬新臺幣,而自愿提繳者平均薪資為 6.3 萬,表明只有高收入群體才有自愿繳納的激勵。考慮到臺灣地區目前的綜合所得累進稅率從 5-45%不等,月薪 3.7 萬對應的是年薪 52 萬以內的 5%,年收入 52 萬以上邊際稅率是 12%,100 萬以上是 20%,逐漸上升,最后到 1000 萬以上是 45%。對于中低收入人群,存入養老金有兩個顧慮:一方面是要等到退休后才能使用,當期 5%的稅收優惠補償不足以吸引其投入;另一方面是投資積累的機會成本,雖然有 2年期定存利率托底,但是目前臺灣地區十年期公債利率在 1%左右波動,存款利率甚至不如購買存續期短的保險產品。所以只有流動性較為寬松的高收入人群,當期避稅需求強烈才會自愿提繳。從勞工退休金的個人提繳比例分布可以看出,頂格繳滿 6%的占大部分,而且平均的繳費率逐年提升。