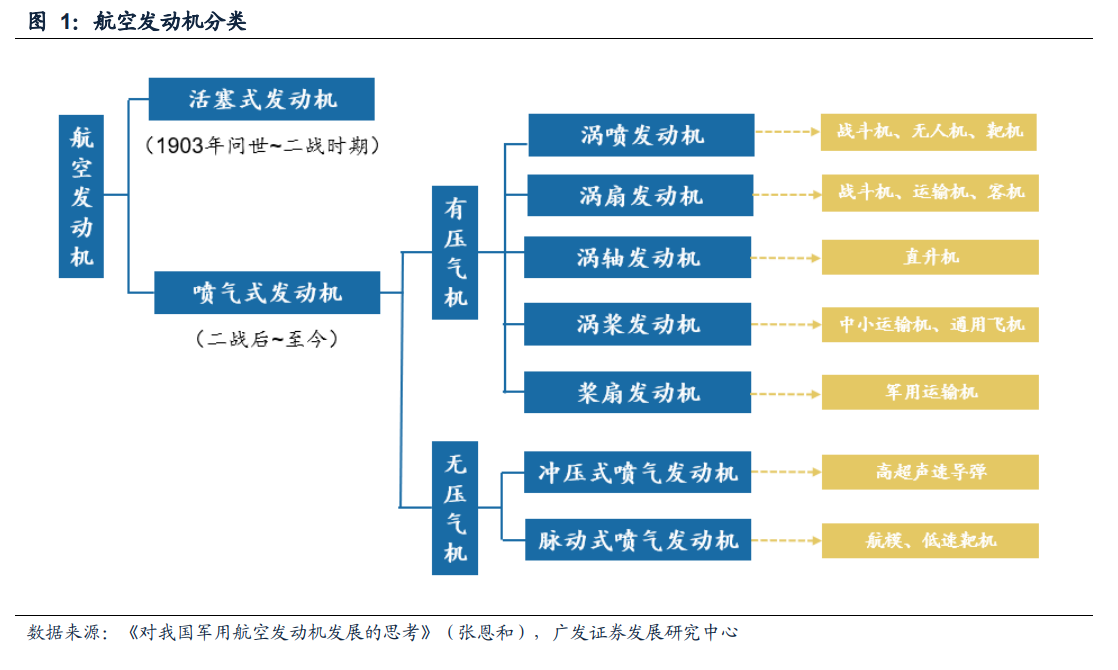

航空發動機自1903年誕生至今一百多年,經歷了兩個發展階段。第一階段是自1903年開始的前40年,由活塞式發動機統治。1939年以后是噴氣式發動機時代,在此期間廣泛運用的是燃氣渦輪發動機,可以分為:渦輪噴氣發動機(渦噴發動機)、渦輪風扇發動機(渦扇發動機)、渦輪螺旋槳發動機(渦槳發動機)、渦輪軸發動機(渦軸發動機)。

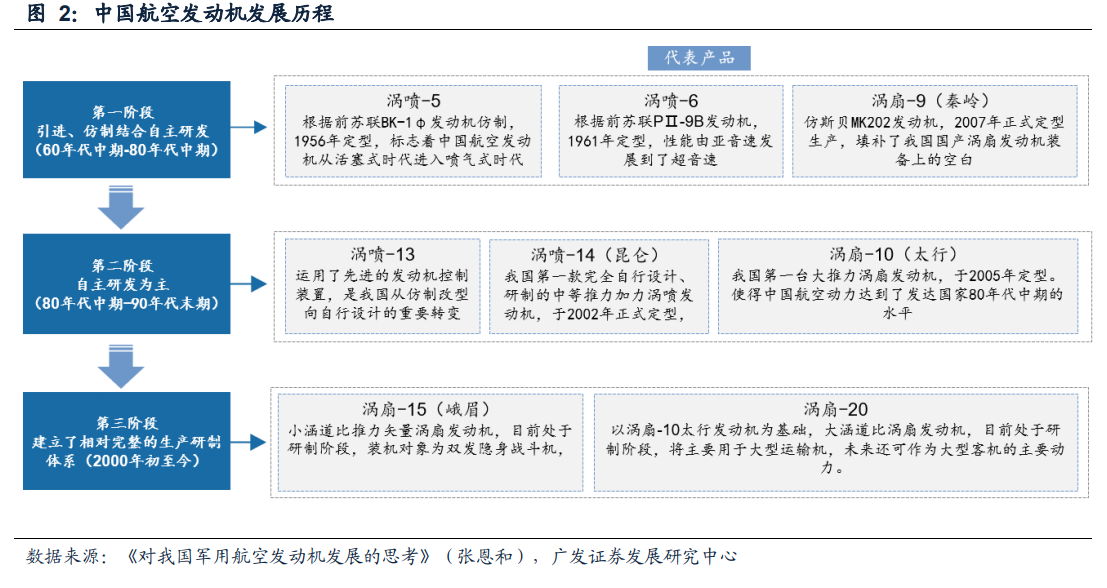

我國航空發動機的研制始于20世紀60年代,大致可以分為三個階段:第一階段為20世紀60年代中期-80年代中期,主要是引進國外發動機仿制,同時也嘗試進行自主研發,代表性產品有渦噴-5、渦噴-6、渦扇-9。第二階段為80年代中期-90年代末期,從引進、仿制轉向自主研發,這一階段的代表性產品有渦噴-13、渦噴-14、渦扇-10。第三階段為2000年初至今,我國已經逐步建立了相對完整的發動機生產研制體系,具備各類發動機研制生產能力,并向世界先進水平邁進。目前有代表性產品有渦扇-15和渦扇-20發動機(在研)。

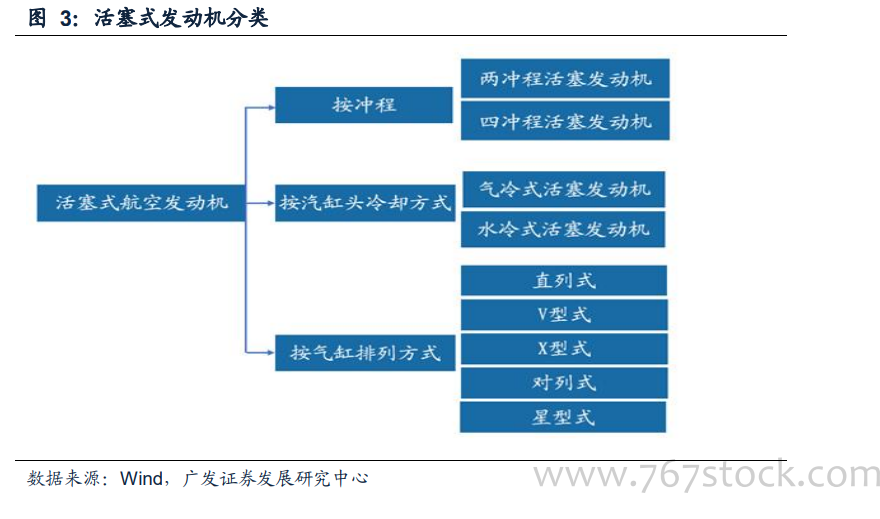

從第一架飛機升空到第二次世界大戰,所有飛機都采用活塞式發動機。航空活塞式發動機是依靠活塞在氣缸中的往復運動,使氣體工質完成熱力循環,將燃料的化學能轉化為機械能的熱力機械,與一般汽車用的活塞式發動機在結構與工作原理上基本相同。活塞式航空發動機按沖程可分為四沖程和兩沖程;按氣缸頭的冷卻方式可分為液(水)冷式與氣(空氣)冷式;按氣缸排列的方式不同可分為直列式、對列式、V型式、X型式與星型式。通常,V型式、直列式多為液冷式,星型式均為氣冷式。常見的星形發動機有5個、7個、9個、14個、18個或24個氣缸不等,在單缸容積相同的情況下,氣缸數目越多發動機功率越大。