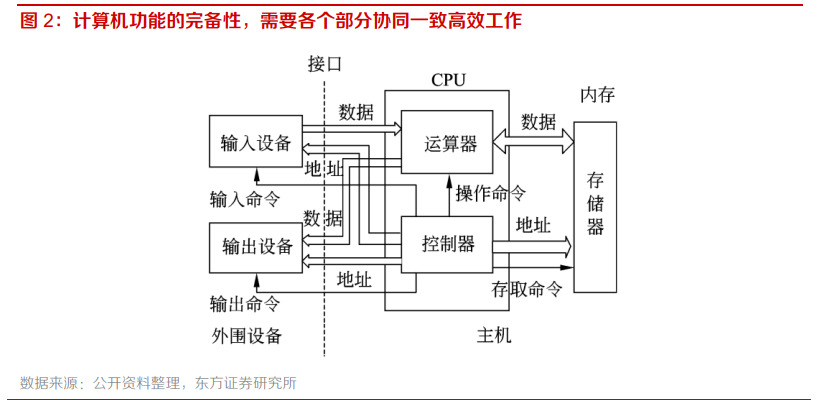

芯片、基礎軟件、整機、應用軟件、打印機等,彼此之間互相兼容,是信創推進的根本保障。從技術角度,完備的計算機,需要芯片、主板、操作系統、數據庫、應用軟件、打印機外設、網卡等協調一致工作,才能實現正常的功能。任何一個組成部分,都無法孤立于其他元件的技術標準之外。因此,信創產業的推進不是零散的、各條線獨立的,而是作為生態整體去推進。

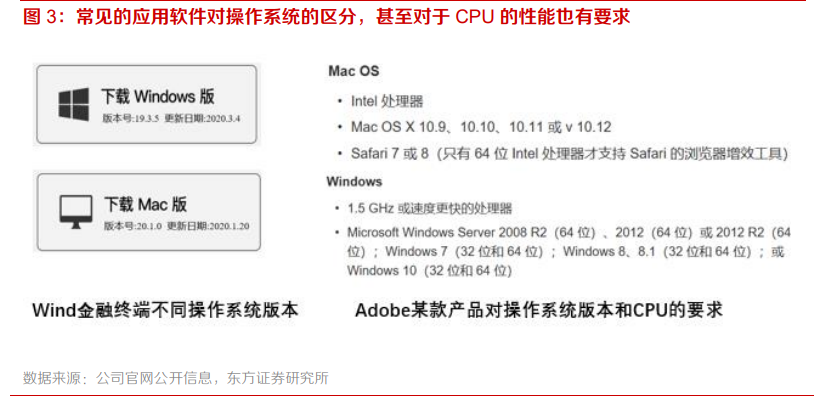

兼容并不是零成本的,往往是廠商之間的雙向選擇。以操作系統和 CPU 的兼容適配為例,引用龍芯技術專家的觀點“操作系統需要針對不同的主板和升級后的 CPU 進行磨合適配,而在 Wintel 體系中可以實現不同主板及 CPU 的操作系統二進制兼容,其背后是 Wintel 體系統一的系統架構,包括指令系統、地址空間布局、中斷系統、多核互聯架構、IO 接口規范等,需要 CPU、BIOS、橋片、操作系統配合完成。”在應用軟件方面,需要軟件開發商針對操作系統的版本進行相應的調試和調優,同款應用軟件經常有多個版本以適應不同的操作系統。針對不同技術路線的軟/硬件的兼容調試,需要技術、資金、時間的投入,IT 廠商選擇技術兼容伙伴的根本考量因素就是市場影響力,從而避免無效的投入。兼容的雙向選擇,客觀上阻礙了影響力較弱的基礎軟硬件企業步入 IT 產業圈。

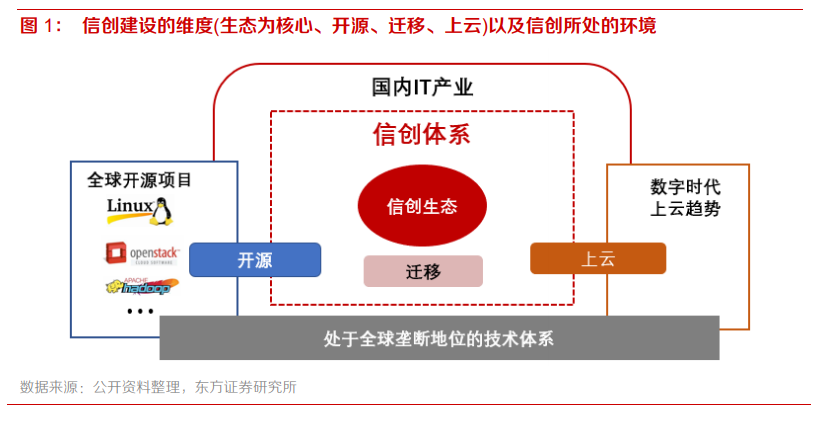

過去,以 Wintel 和 IOE 為代表的海外廠商群體憑借先發優勢和長期的積累,形成技術兼容壁壘,幾乎實現了壟斷地位。微軟在 PC 機誕生的初期,就推出了圖形界面操作系統 Windows,憑借先發優勢不斷擴大市場份額,在和 Intel 長期的技術磨合中,形成了壟斷性的 Wintel 體系;IBM、Oracle 和 EMC (即 IOE),也在相應的領域占據了長期的壟斷地位。大數據時代,開源社區、云計算、分布式數據庫、虛擬化集群等新興潮流在一定程度上沖擊了這些廠商的優勢地位,甚至重新定義了技術路徑和競爭邊界。整體來看,憑借生態建設積積累起來的全球 IT 產業地位,仍然在短時間內難以得到根本性的撼動。