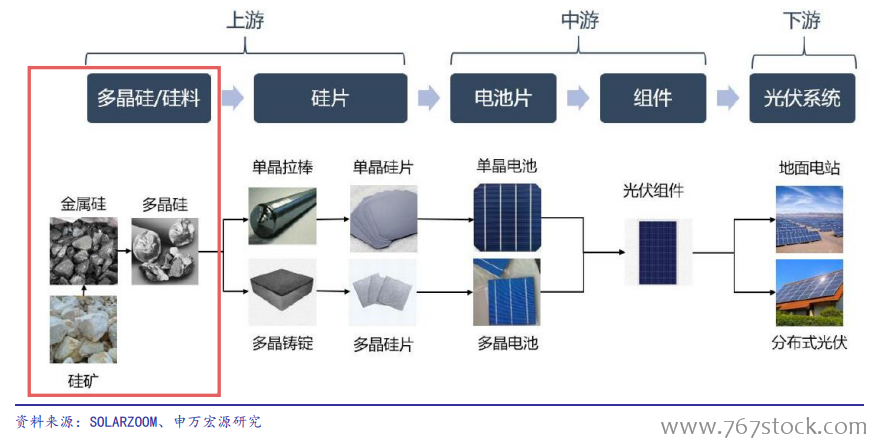

多晶硅材料主要用于制作太陽能電池。多晶硅材料是以金屬硅為原料經一系列的物理化學反應提純后達到一定純度的非金屬材料。按純度要求及用途不同,我國將多晶硅分為太陽能級硅(6N)和電子級硅(11N),太陽能級硅主要用于太陽能電的生產制造,而電子級多晶硅作為主要的半導體電子材料,廣泛應用于電子信息領域。目前而言,隨著光伏產業的迅猛發展,太陽能電池對多晶硅的需求量的增長速度遠高于半導體多晶硅的發展。

多晶硅位于光伏產業鏈上游,資金和技術壁壘較高。多晶硅位于光伏產業鏈最上游,與硅片、電池片、組件環節不同,多晶硅環節更多的具有化工行業的屬性。多晶硅生產初始設備投資要求較高,2017 年我國多晶硅投資成本平均水平約為 1.7 億元/千噸;擴產周期較長,一般而言,多晶硅從投資建設到調試完畢并量產需要一年多的時間(2017 年水平);技術壁壘明顯,主要表現在生產工藝復雜,安全性和環保要求較高。

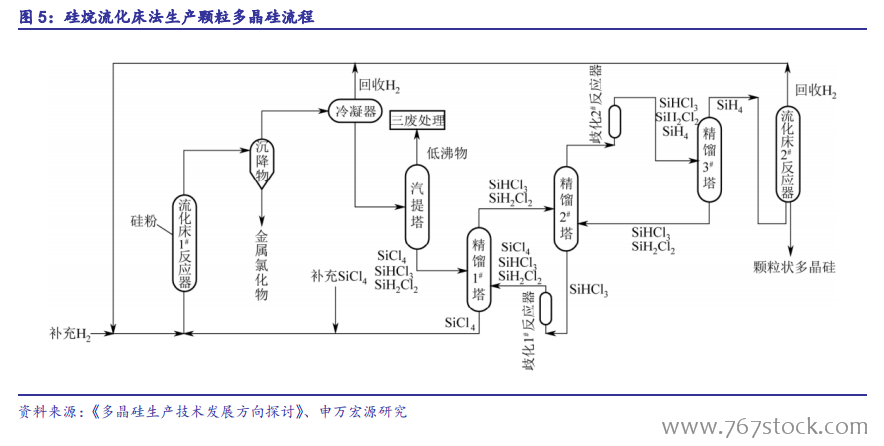

多晶硅生產工藝有化學法和物理法兩種,美德日韓在多晶硅產業化進程中做出了重要貢獻。1865 年,美國杜邦公司發明了鋅還原法產生單質硅,拉開了多晶硅制備的序幕。1930-1959 年,四氯化硅氫還原法(貝爾法)、三氯氫硅熱分解法(倍西內法)、硅烷熱分解法與改良西門子法相繼出現。其中由德國瓦克公司在西門子法基礎上形成的改良西門子法仍為當今多晶硅企業主要制備工藝。美國聯合碳化物公司(UCC)于 1981 額年成功開發出流化床法多晶硅生產工藝,并于 1987 年由美國乙基公司實現首次工業化生產。日本川崎制鐵公司在 2001 年川崎投入了一條冶金法中試線,但由于實際成本太高且看不到可以明顯降低的前景,最終停止了中試線的運行。