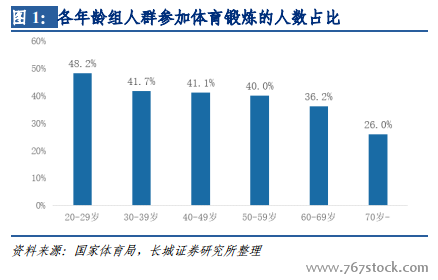

在居民人均可支配收入提升和消費水平增長的經濟驅動下,人均健身支出逐年增長,健身運動呈現全民化趨勢。國家體育局數據顯示,各年齡組參加體育鍛煉人數占比可觀,其中 20-60 歲人群參加體育鍛煉人數占比均超過 40%。持續 30 至 60 分鐘以上的體育鍛煉行為可達 50%左右,高于不足 30 分鐘與多于 60 分鐘的人數。國務院印發的《全民健身計劃(2016-2020 年)》中提出預測,到 2020 年,每周參加 1 次及以上體育鍛煉的人數將達 7 億,經常參加體育鍛煉人數將達 4.35 億,體育消費總規模將達到 1.5 萬億元。理財APP 挖財《2018 健身支出報告》數據顯示,從 2015 年至 2017 年,人均健身年支出從 1077元增長至 1502 元。

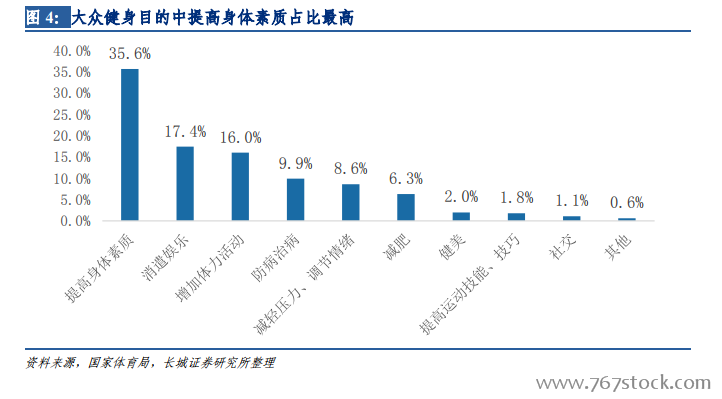

從年齡階段和健身目的看:健身人群個性化需求分類明顯。從年齡層面看,不同年齡階段人群具有不同健身需求,70 后人群希望通過適當強度的健身緩解壓力、增強體質,預防運動性損傷;80 后人群追求塑身形,拼顏值,健康生活;90 后人群更加注重個性,追求自我喜歡的健身方式,熱衷于在健身過程中發展社交關系。根據尼爾森的分析,從健身目的層面看,可將健身人群劃分為經濟型用戶、健身愛好者和高凈值用戶三類。經濟型用戶:以減脂為目的,喜歡大眾運動,追求增強體質;健身愛好者:以塑形為目的,習慣經濟投入,熱愛戶外運動;高凈值用戶:則喜歡休閑類運動,追求社交和減壓。隨著人們對健康質量要求的進一步提升,娛樂、塑形、減壓、社交等個性化復合型需求明顯,商家需針對不同需求制定獨家健身計劃。

健身行業市場產值規模增長迅猛,互聯網背景下的零售式健身預計成為未來趨勢。上世紀八九十年代,力量型健身需求明顯,市場建立起一批強調體型塑造的健身俱樂部,雖投資規模巨大,但參與人較少;到上世紀 90 年代,國外興起的有氧運動帶動國內有氧健身俱樂部全國范圍內擴張,會員制的健身概念逐步流行。智研咨詢數據顯示,2016 至 2022年的健身市場規模逐步上升,從 2016 年的 157.7 億元,可增至 2022 年的 299.9 億元。我國健身俱樂部數量從 2001 年的 300 家增至 2013 年的 5500 家,但從 2013 年至 2015 年,僅增長 440 家,認為健身俱樂部數量由快速增長趨于穩步增長。