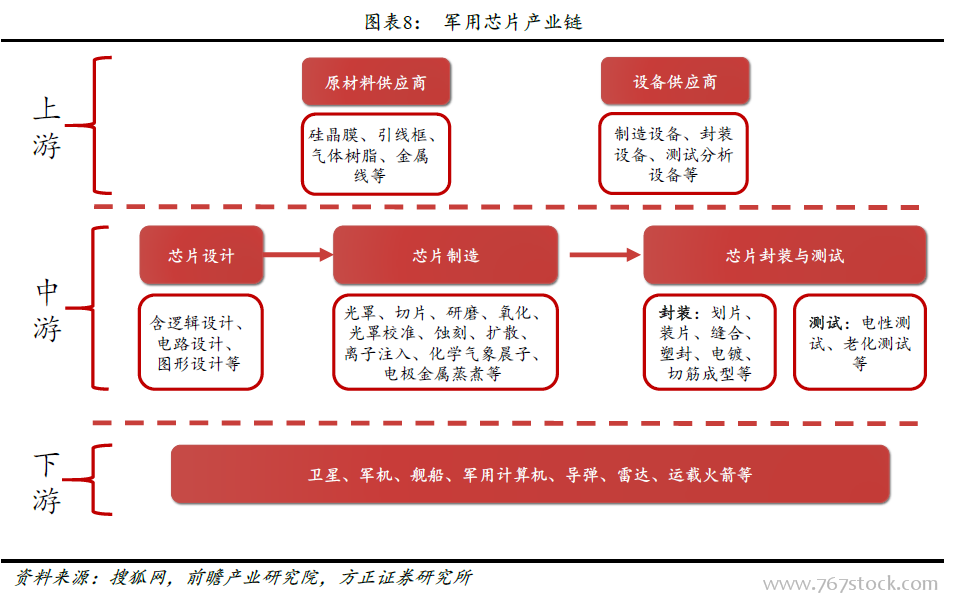

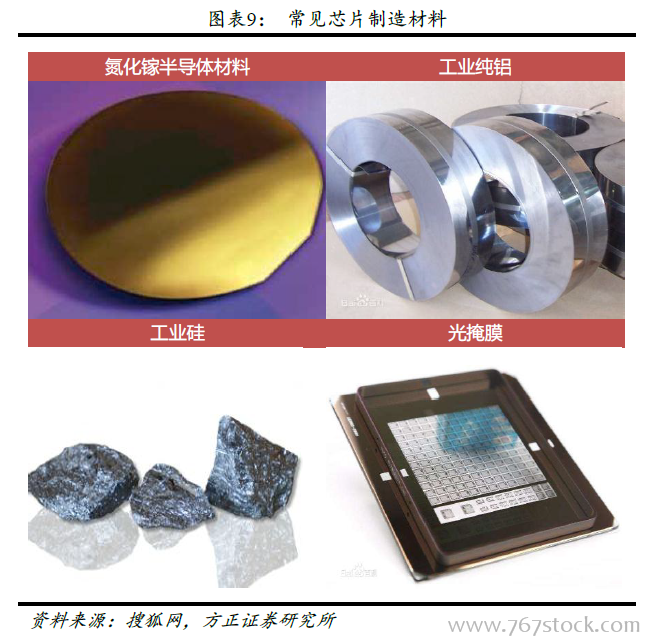

芯片,也稱為集成電路或微電子,是在20 世紀50 年代—60 年代發展起來的一種新型半導體器件,具體通過氧化、光刻、擴散、外延、蒸鋁等半導體制造工藝,把構成具有一定功能的電路所需的半導體、電阻、電容等元件及它們之間的連接導線全部集成在一小塊硅片上,然后焊接封裝在一個管殼內的電子器件。芯片技術主要包括設計技術、制造技術和封裝測試技術,技術難度主要體現在加工設備、加工工藝、封裝測試、批量生產及設計創新等能力上。

軍用芯片,泛指應用在國防、軍事領域的芯片,是現代軍事技術的核心和基礎,產品廣泛應用于雷達、計算機、通信設備、導航設備、火控系統、制導設備和電子對抗設備等各類軍事設備上。軍用芯片在設計的優化目標、對制造工藝先進性的敏感性、使用的材料及對價格的關注度上較民品存在較大不同。首先,從設計優先級方面,軍品更看重可靠性、環境適應性及抗各種輻射干擾能力,而民品更看重性能、功耗及成本。其次,從制造工藝敏感性方面,軍品芯片對芯片工藝先進性指標的敏感度較民品弱,如F22 戰斗機的寶石柱航電系統采用486CPU、當今最先進的F35 寶石臺航電系統采用的仍是65 納米制造工藝的英特爾早期酷睿處理器,據悉這主要是因為60 納米級別之上的制造工藝在避免射線、電磁干擾及極端物理條件方面更具有優勢。此外,軍品芯片往往工作于環境十分嚴酷的宇航級、軍用級,此環境下溫度極端、高輻射、高干擾,與民用級、工業級芯片所處室溫等簡單環境工況截然不同,對材料的要求更為苛刻。與此同時,軍用芯片價格往往較民品高很多,更高的利潤空間給予了軍用芯片更加寬裕的研制空間。

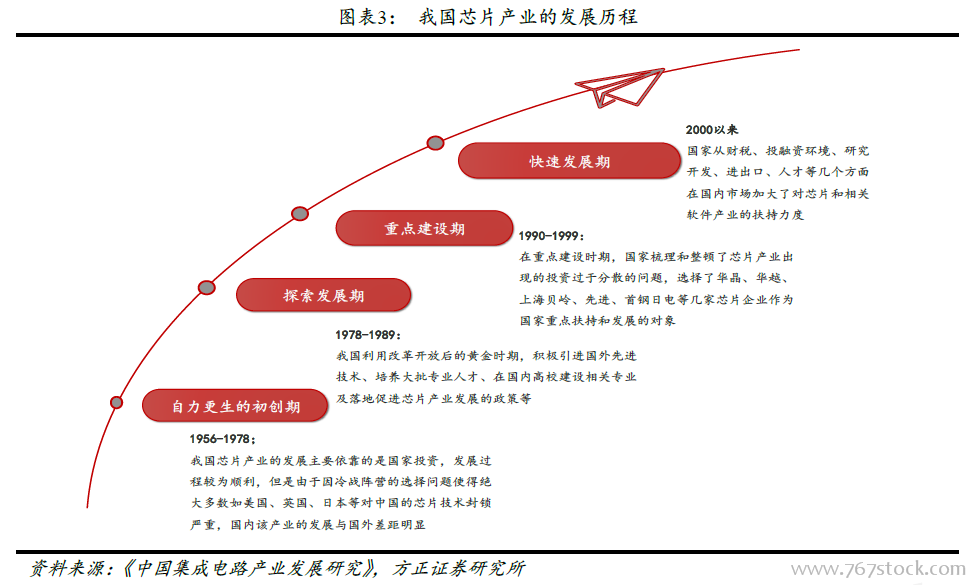

我國芯片產業由技術封鎖到自主研發的發展歷程。總的來看,我國芯片產業的發展大致可分為四個階段,分別是1956-1978 年自力更生的初創期、1979-1989 年改革開放后的探索發展期、1990-1999 年重點建設時期、2000 年以來的快速發展時期。

軍民并起,需求快速增長。民用領域,智能手機、平板電腦、汽車電子、工業控制、儀器儀表以及智能照明、智能家居等物聯網市場在消費需求方面刺激民用芯片快速發展。軍用領域,武器裝備信息化是重點“革命任務”,以軍工芯片為代表的核心技術是國防信息化建設過程中亟待發展的技術之一。在國家政策的大力支持下,國內芯片制造企業不斷地以多種途徑學習國外先進技術及吸納優秀人才,我國芯片產業得以實現較快發展。

從市場規模來看,我國芯片產業除在2009 年全球金融危機爆發時出現負增長外,產業銷售額一直以較快增速持續增長。根據中國半導體產業協會的數據,2017 年我國芯片產業總銷售額達到5411.3 億元,同比增長24.8%。其中,芯片制造業增速最快,2017 年同比增長28.5%,銷售額達到1448.1 億元;設計業和封測業繼續保持快速增長,增速分別為26.1%和20.8%,銷售額分別為2073.5 億元和1889.7 億元。2017 年中國進口集成電路3770 億塊,同比增長10.1%,進口金額2601.4 億美元,同比增長14.6%;2017 年中國出口集成電路2043.5億塊,同比增長13.1%,出口金額668.8 億美元,同比增長9.8%,貿易逆差為1932.6 億美元,進一步升高。