云計算定義。云計算(Cloud Computing)最早于 2006 年由 Google 首席執行官 Eric Schmidt提出,自亞馬遜推出彈性計算云服務之后被廣泛傳播,最終成為定義當前信息技術變革大潮的名稱。根據美國國家標準與技術研究院(NIST)定義:云計算是一種以網絡方式接入到一個可擴展、彈性的共享物理或虛擬資源池的服務模式,用戶可以通過自服務和管理的方式來按需購買該服務。云計算用戶只需要很少的管理手段或者與服務商間的交互,便能夠快速完成計算資源(包括網絡、服務器、存儲以及應用等)的擴展和釋放。該定義指明了云計算具有按需自助服務、通過互聯網獲取、資源池化、快速伸縮和可計量五個主要特點。

從金融行業客戶需求來看,在銀行、證券、保險及交易所等行業客戶中,銀行占據龍頭地位,占總體市場需求的80%,日常相關性高促使銀行業客戶對金融云需求快速增長。在銀行細分領域(國有銀行、股份銀行、城商銀行)中,需求占比最大的是股份銀行,其次是國有銀行和城商銀行。股份銀行和城商銀行自主性非常高,上云需求主要受市場驅動;而國有銀行受政策性推動較多。

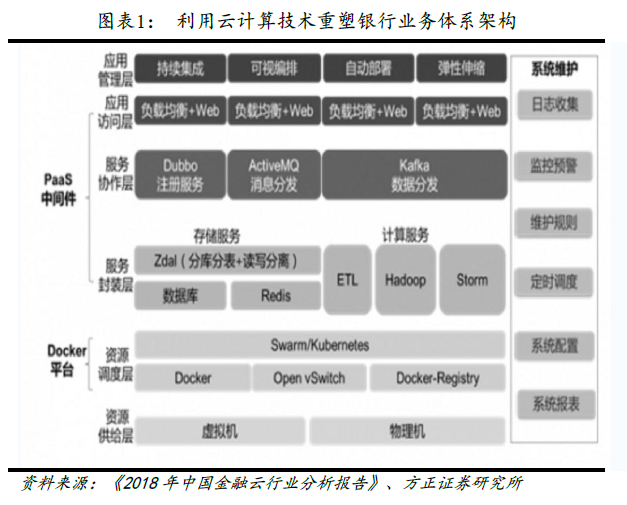

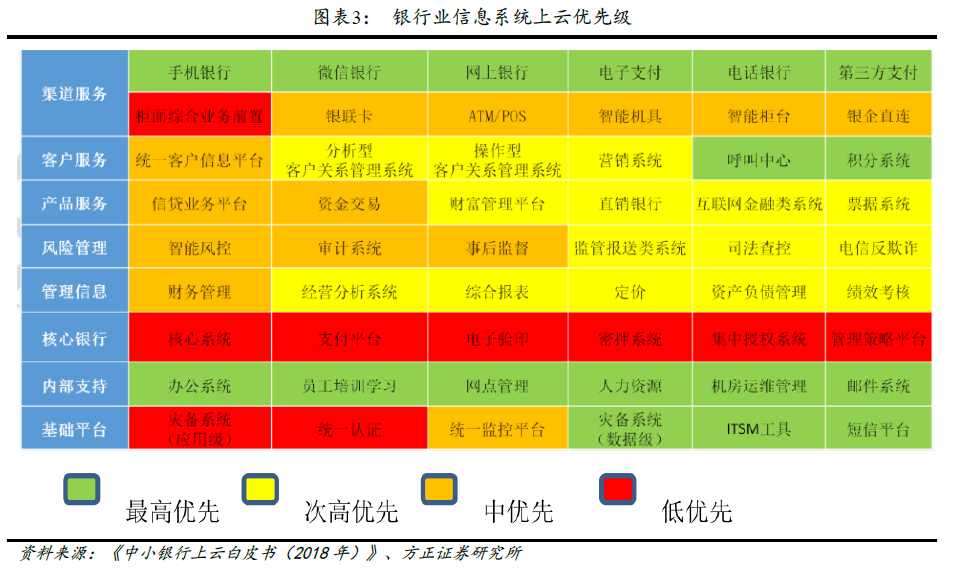

輔助性業務首先上云,銀行核心業務云化率低。云計算在金融行業應用處于起步階段。根據數據統計顯示,目前傳統金融機構大都沒有實現100%云化,中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等均尚未實現在核心業務上云化。由于金融行業監管合規要求高以及銀行采用云計算試錯風險較高,銀行業務向云端的遷移仍處于謹慎狀態。目前,金融機構通常采取從外圍系統開始逐步遷移的實施路線,先將輔助性業務系統(渠道類系統、客戶營銷系統、經營管理系統)等安全等級較低的業務先上云。

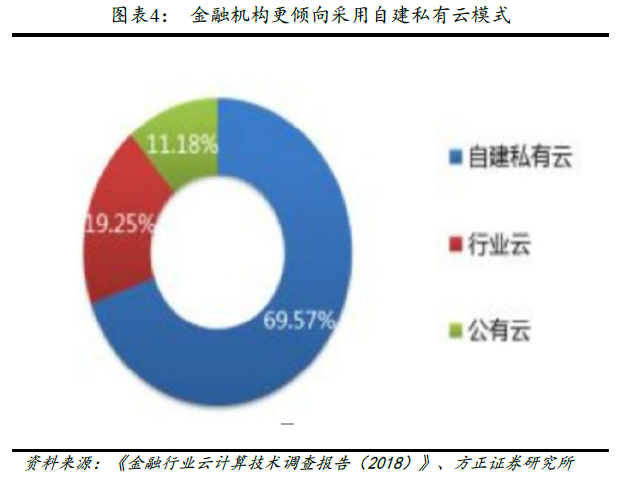

大型銀行傾向部署私有云、中小型銀行傾向部署行業云。根據中國信息通信研究院發布的《金融行業云計算技術調查報告(2018)》調查顯示,金融機構更傾向采用自建私有云模式實現云化。銀行業核心業務IT系統對可靠性和時延有極高要求,如果采用公有云,銀行數據中心到云服務提供商之間網絡通信本身存在的不確定性會大大降低系統的可靠性、以及帶來不可忽視的高時延,加之金融行業的嚴格監管,銀行一般不選擇采用公有云模式。

云計算服務模式邊界越來越模糊。云計算服務類型大致可分為:基礎架構即服務IaaS、平臺即服務PaaS以及軟件即服務SaaS。IaaS是云服務里最重也是最基礎的一部分,即經常提到的云計算,云存儲和CDN加速等。在這種模式下,用戶不管理或控制底層的云基礎架構,但是可以控制操作系統、存儲、發布應用程序。PaaS是客戶使用云供應商支持的開發語言和工具,開發出應用程序,并發布到云基礎架構上。SaaS是客戶所使用的服務商提供的運行在云基礎設施上的應用程序。