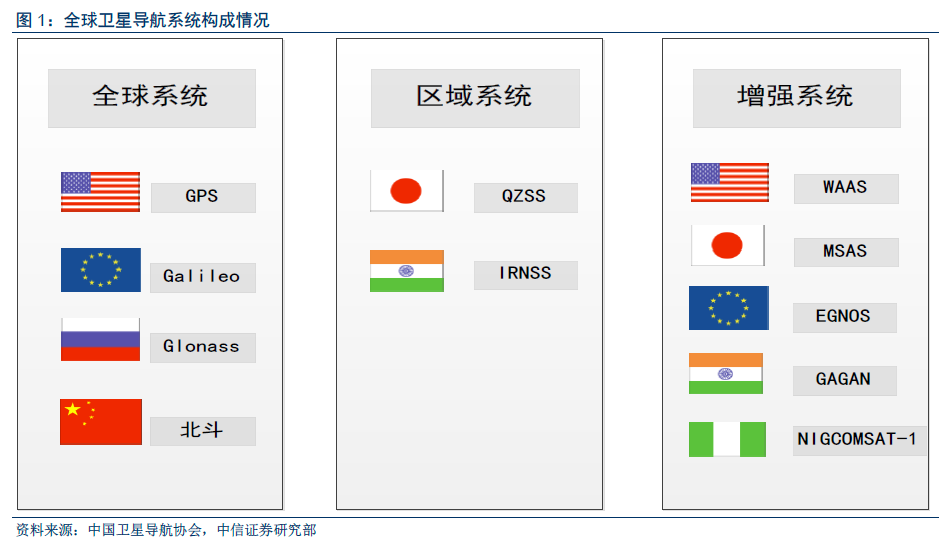

全球衛星導航系統(Global Navigation Satellite System)簡稱GNSS,泛指所有衛星導航系統,包括全球、區域和增強三大類別,是一個多系統、多層次、多模式的復雜組合系統。目前全球性衛星導航系統有4 個:美國的GPS、俄羅斯的Glonass、歐盟的Galileo和中國的北斗;區域性系統2 個:日本的QZSS 和印度的IRNSS;與之相關的增強系統有5 個:美國的WAAS(廣域增強系統)、歐洲的EGNOS(歐洲靜地導航重疊系統)和日本的MSAS(多功能運輸衛星增強系統)、印度的GAGAN 和尼日利亞的NIGCOMSAT-1 等。

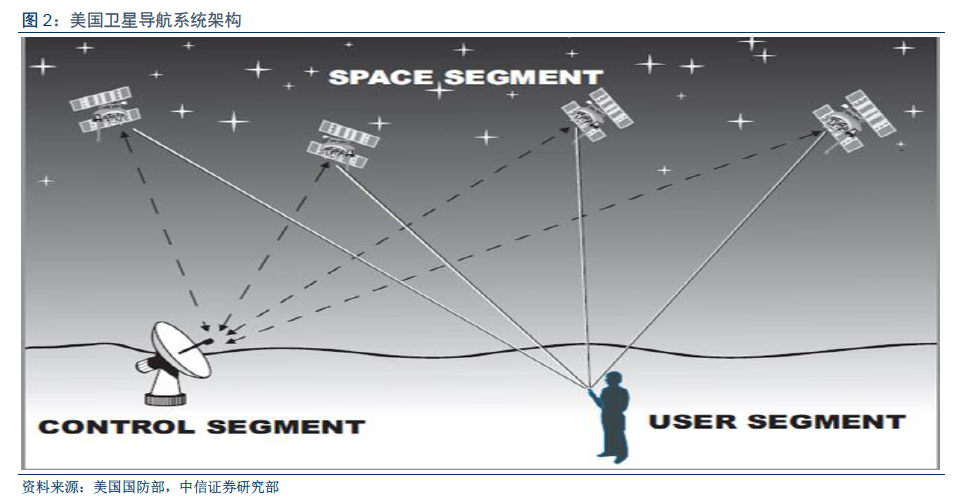

GPS 的前身為美國軍方于1958 年率先提出的子午儀衛星定位系統研制計劃。隨著軍事信息需求的不斷深化,子午儀衛星定位系統由于無法確定高度信息,定位時間長,無法連續導航,無法提供高度信息,難以修正電離層延遲誤差等技術缺陷,很快就無法滿足軍方的需要。因此,美國陸海空三軍于20 世紀70 年代開始著手新一代衛星導航系統的研制工作,其主要目的是為美軍提供實時的、全球性、全天候的位置信息導航、情報搜集、應急通信和核爆監測等服務,這也就是現在Global Positioning System(全球定位系統),簡稱GPS 的雛形。

北斗衛星導航系統﹝BeiDou(COMPASS)Navigation Satellite System﹞是中國正在實施的自主發展、獨立運行的全球衛星導航系統,是繼美國全球定位系統(GPS)、俄羅斯格洛納斯衛星導航系統(GLONASS)之后第三個成熟的衛星導航系統。北斗衛星導航系統(BDS)和美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟GALILEO,是聯合國衛星導航委員會已認定的供應商。

2017 年11 月5 日,中國“一箭雙星”成功發射北斗三號衛星,標著著北斗系統正式進入全球覆蓋階段。前兩代北斗衛星是中國在衛星導航上向先進國家模仿借鑒學習的產物,見證了中國衛星導航事業的不斷發展,在技術上為北斗三號追趕國際先進水平、實現全球覆蓋奠定了基礎。

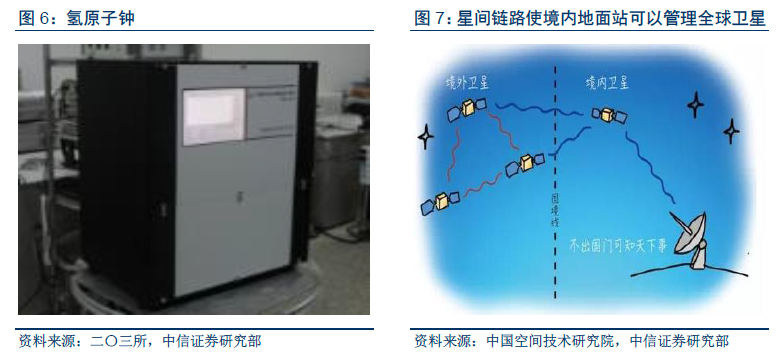

北斗三號在原子鐘和星間鏈路兩個方面實現了技術突破。原子鐘是導航衛星的心臟,時間信息是衛星導航最重要的控制信息和定位依據。北斗三號同時應用了氫原子鐘和銣原子鐘,時間更為精確,導航精度得到進一步提升;“星間鏈路”是航天器與航天器之間,具有數據傳輸和測距功能的無線鏈路,北斗三號首次配備了相控陣星間鏈路,使北斗系統可以通過衛星來測量衛星的精準位置,不用依賴全球建立地面站,依靠境內地面站便可以管理全球的衛星。技術突破使北斗系統的定位精度實現了由10 米量級向米級的跨越。