臺灣產業政策復盤。縱觀臺灣上世紀50年代到90年代的經濟發展史,我們發現臺灣的經濟發展離不開臺灣當局的政策變更。從50年代初的工業完成資本積累并獲得初步發展到60年代勞動密集型產業發展,再到80年代技術密集型產業發展,都有著臺灣當局的影子。

受制于地理因素,第一產業占比低。臺灣四分之三的土地是山地,陡峭的山脈由北至南貫穿中央。60%的面積為森林所覆蓋,但由于開采不易,加以考量環境保護,森林資源僅低度開發。耕地僅占土地面積的四分之一,2016年農業生產僅占國內生產總額的1.8%。

產業科技化,制造業全球領軍。經濟快速工業化,是臺灣成為“亞洲四小龍”的關鍵因素。1980年代以來,制造業結構朝高科技方向快速發展;其中臺灣咨詢與通訊科技(ICT)產業已經成為全球生產重鎮,2011年積體電路產業產值高達臺幣1.56兆元,2015年晶圓代工產值占全球73.7%,積體電路(IC)封測占全球51.8%,均為世界第一。

第三產業覆蓋廣,零售占大頭。服務業自1980年代中期起,隨著國民生活水平的提高而蓬勃發展,2016年服務業占GDP比重已達63.1%。為加速服務業升級,政府積極推動服務業之科技化與國際化,利用臺灣在人才、創意、區位、ICT等優勢,促進金融、保險電腦與資訊、專利等現代化服務業的發展,提升旅游、文化休閑等傳統服務業的附加值。

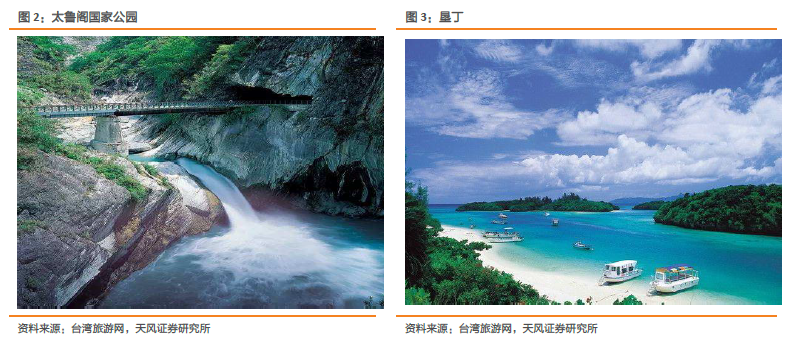

旅游資源豐富,年均GDP占比5%。寶島臺灣蘊藏著豐富的旅游資源,多種地貌景觀并存,同時擁有熱帶、亞熱帶、溫帶等各種自然生態,森林資源和海洋資源均非常豐富,旅游景點景區星羅棋布,全島觀光游憩區共計279處,較具代表性的有100處左右。值得一提的是,阿里山、陽明山、太魯閣、墾丁、東部海岸等處景區的開發已具有世界級水準。在人文風貌方面,兼融閩南、客家、外省及原住民等不同的族群,島內形成豐富多彩的人文色彩,而豐富多元的歷史背景,在宗教信仰、建筑、語言、生活習慣及飲食風味上,又造就出多彩多姿的臺灣區域性文化。