重工業輕環保導致惡性環境污染事件頻發。戰后恢復和20 世紀六十年代后期的第二次工業革命促使政府大力發展重工業,極度忽視環境保護問題,致使嚴重的環境污染事件和傷亡事件頻發。20 世紀四十到六十年代,美國爆發了多個重大環境污染事件,如洛杉磯光化學煙霧事件、多諾拉煙霧事件、加州石油泄漏危機等,日本也經歷了以四大公害病為代表的環境問題,包括“水俁病”事件、四日市“哮喘病”、富山縣的“骨痛病”、“米糠油”事件。這些環境污染事件最終成為激發環保意識覺醒的重要因素。

環保意識覺醒,推動大規模環保運動爆發。1962 年,有“現代環境保護運動之母”之稱的美國生物學家蕾切爾·卡遜夫人出版了《寂靜的春天》一書,第一次在世界范圍內引發人類對發展和環境保護的反思。1970 年4 月22 日,美國各地都舉行了聲勢浩大的環境保護示威游行,這一天被聯合國定為“地球日”,這也標志著人類對環境問題的覺醒。從此,環境問題成為民眾、媒體和政府經常討論的熱門話題。

政策的密集發布開啟環保行業高速發展。面對日益嚴峻的環境形勢,發達國家從公眾到政府都已經認識到了環境問題的嚴重性,并開始建立一系列環保相關法律法規。20 世紀六七十年代,日本以《公害對策基本法》(1967 年)為核心,出臺了《大氣污染防治法》(1968 年)、《水質污染防治法》(1970 年)、《廢棄物處置法》(1970 年)、《硫化物總量規制》(1981 年)等法規和規范,搭建了一套較為完善的環境法制體系。1969 年美國也通過了《國家環境政策法》,創設了國家環保行政機構,建立起環境評估制度。這些發布的政策,成為日后發達國家環保行業飛速發展的執法依據和不竭動力。20 世紀70 年代起,環保行業的高速發展正式開啟。

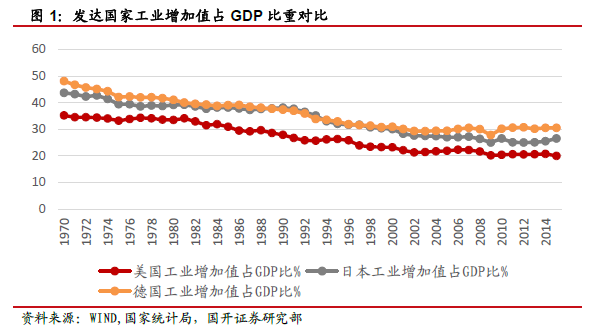

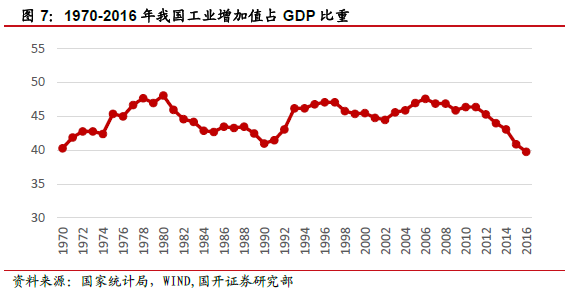

工業增加值占GDP 比重多為35%-50%。經歷了由第二次工業革命帶來的工業高速發展浪潮后,發達國家工業占GDP 比重從20 世紀70 年代起基本呈緩慢下調趨勢,但1970-1980 年卻正是環保行業增速最快的時間段,此時美日德三國工業增加值占GDP 比重均處于35%-50%的區間(見圖1)。

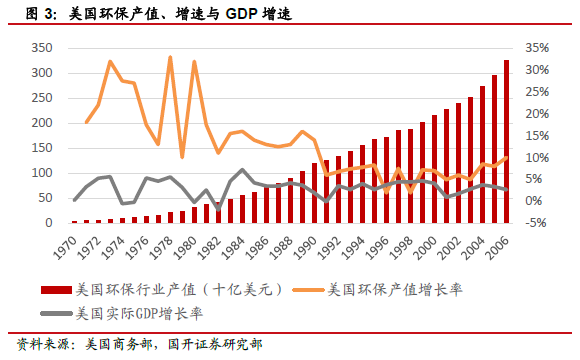

環保投入占GDP 比重普遍高于2%且持續時間較長。1970-1990 年美國環保投入占GDP 比重經歷了快速增長,從0.5%大幅提升到2.15%,在環境質量有所好轉后,美國環保行業增速下降明顯,但占GDP 比重始終保持在2%以上,且環保總體投入仍在逐步增長。歐洲方面,2002 年起環保占GDP 比重一直在2%以上,到2009 年達到2.25%(見圖2)。由此可見,環保的高速增長必然以環保投入占GDP 比重的不斷攀升為基礎,超越2%將成為常態。