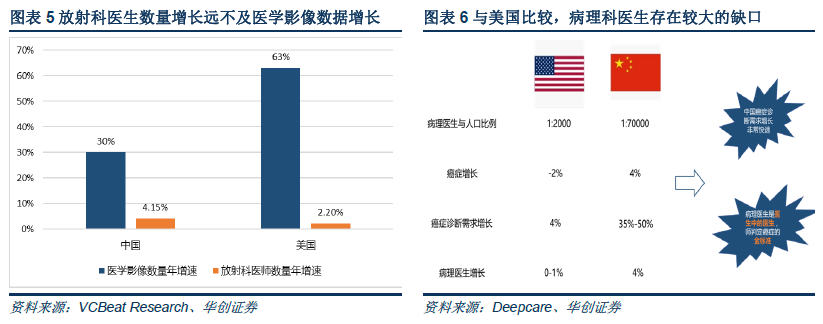

醫學影像產業主要分為兩個部分,上游是影像設備,包括零部件廠商、整機廠商、配套軟件,最終服務對象是醫院及影像科醫生,以機器或系統的銷售收入作為統計口徑,壁壘是包括研發積累、精密制造水平及配套服務。下游為影像診斷,包括醫生、影像中心、影像耗材、遠程診斷服務等,在影像設備產出圖像的基礎上附加醫生的勞動成本,最終服務對象是患者,以診斷收入作為統計口徑,診斷環節最重要的因素是專業而可靠的診斷結論。

政策主導需求下沉,基層診療市場將迎來新的增量空間。2015年9月,國務院辦公廳印發《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,提出分級診療試點工作考核評價標準,包括到2017年基層醫療衛生機構診療量占總診療量比例要大于等于65%。根據《2016年衛生與計劃生育統計年鑒》顯示,2015年全國基層醫療機構診療量為43.4億人次,占總診療量56.4%,次均門診費用為97.7元。據動脈網蛋殼研究院估計,如果基層診療量占總診療量比例達到65%,假定次均門診費用維持2015年97.7元不變,則基層醫療門診全年費用將達到4887億元。如果將基層醫療機構產生的住院費用計算在內,帶來的增量市場則更大。

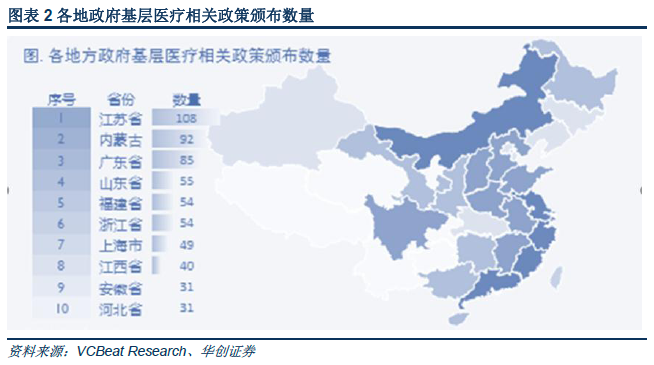

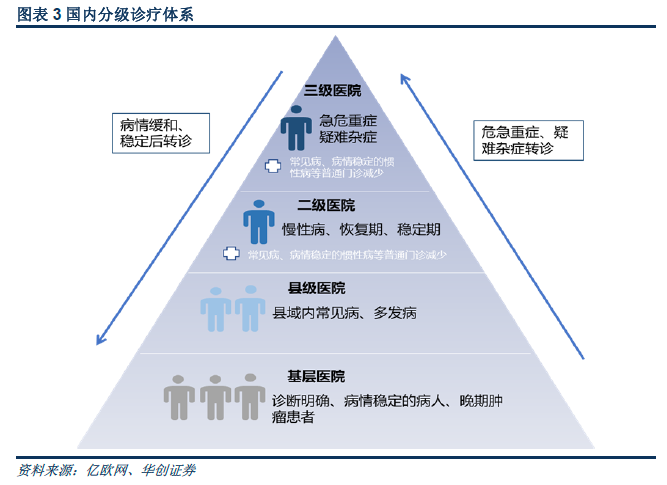

醫改持續推進,分級診療進入落地階段。所謂分級診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級,不同級別的醫療機構承擔不同疾病、不同病情患者的治療,實現基層首診和雙向轉診,基層醫療的發展機會,將得益于我國對分級診療的持續推進。從基層醫療領域相關政策來看,分級診療已不是僅僅停留在規劃和頂層設計中,多個方面都開始進入到了實質性的階段。

受益于分級診療政策紅利,基層醫學影像市場有望實現快速發展。基層醫療機構對大型醫學影像設備,無論是數量還是質量都無法和大型醫院媲美,如不少貧困縣區至今依舊使用最初級的雙排CT設備。2015年9月,《國務院辦公廳關于推進分級診斷制度建設的指導意見》提出,整合區域醫療資源,設立第三方獨立的檢驗實驗室、醫學影像中心、血液凈化中心等機構,彌補基層醫療機構資源稀缺,推進同級醫療機構間以及醫療機構與獨立檢查機構間的結果互認,同時鼓勵二、三級醫院向基層醫療衛生機構提供遠程會診、遠程病理診斷、遠程影像診斷、遠程心電圖診斷、遠程培訓等服務,鼓勵有條件的地方探索“基層檢查、上級診斷”的有效模式。分級診療的快速推進以及社會辦醫的持續扶持,都將直接推動基層及民營醫院醫學影像診斷水平的提升,打開基層醫學影像市場更大成長空間。

第三方影像中心是獨立于醫院的影像診斷中心,可以有效彌補大醫院影像診斷供不應求、小醫院及私人診所無力提供影響診斷服務的弊端。從美國來看,截至2013年,美國有近7000家的醫學影像中心,其中第三方影像中心2421 家,占比35%(美國影像中心分為醫院的醫學影像科、醫院與影像機構合資合作建立的影像中心以及第三方影像中心三種)。其中排名第一的第三方影像中心RadNet公司,其影像中心目前數量已達300 家,年診斷數超600 萬人次,且還在不斷增長,顯示出第三方影像行業巨大的發展潛力。