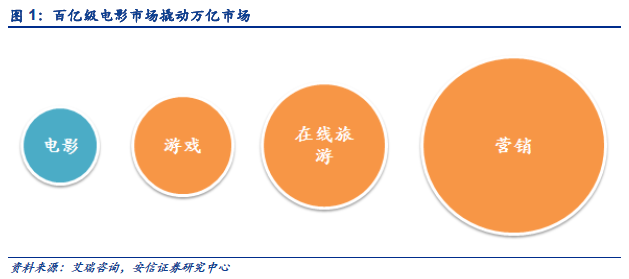

電影是唯一可以穿透圈層的產品形態,足以撬動萬億市場。根據藝恩網數據,截至2016 年底,國內銀幕數達41179 塊,全年觀影人次約為13.74 億人,市場規模約為455 億元。相比1682 億的游戲市場,超6000 億的在線旅游市場,近萬億的營銷市場,電影市場都是小巫見大巫。

電影是典型的創意型產品,供給決定需求。電影是一種文化創意的表達形式,表現了制作團隊對于事物的理解,其供給權掌握在極少數人手中。由于電影制作方與觀眾相對分離,多是憑借自身對于市場的判斷以及想要表達的理念來決定電影內容,觀眾只能在制作方提供的作品中進行選擇,唯有制作者推出新題材、新技術之后,用戶才發現對這種電影的需求:馮小剛的作品發掘出大陸觀眾對于賀歲片的需求,周星馳的作品發掘出全國觀眾對于無厘頭喜劇的需求,李小龍的作品發掘出全球觀眾對于中國功夫片的需求。

互聯網改變生態,電影進入“養殖”模式。傳統電影行業的商業模式與原始社會的狩獵類似:由內容制作方制作“武器”,由發行方探尋并吸引“獵物”,最終由放映方使用“武器”來收獲“獵物”。在這種模式下,每個環節需要極強的專業性并高度協作,但受眾群體相對模糊,唯有通過盡量擴大目標用戶群來獲取更高回報;同時由于每次推出新作品都要重新開展宣發工作,很難有用戶留存。內容行業雖然有高爆發、高成長的可能,但卻有著不確定性與難以持續的缺陷。