航空發動機是一種高度復雜和精密的熱力機械,主要為航空器提供飛行所需的動力。它直接影響飛機的性能、可靠性及經濟性,是一個國家科技、工業和國防實力的重要體現。

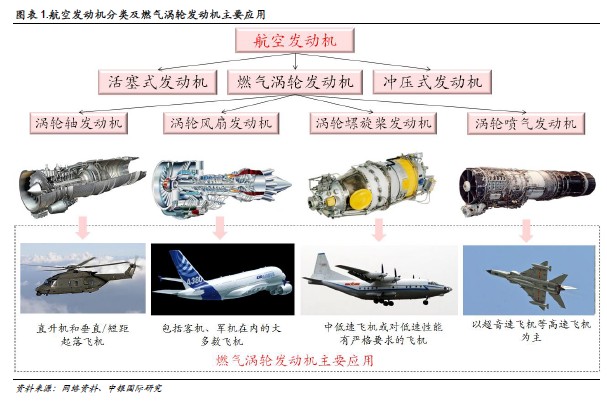

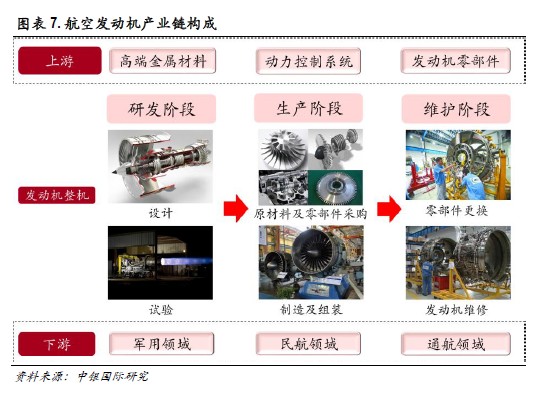

航空發動機主要可分為三種類型,即活塞式、燃氣渦輪式和沖壓式,三種航空發動機特點及用途各不相同。目前應用最廣的燃氣渦輪航空發動機,其又可分為四類,分別為渦輪軸發動機,多用于直升機和垂直/短距起落飛機;渦輪風扇發動機,用于現今大多數飛機;渦輪螺旋槳發動機,主要應用于在中低速飛機或對低速性能有嚴格要求的巡邏、反潛或滅火等類型飛機;渦輪噴氣發動機,主要用于超音速飛機。

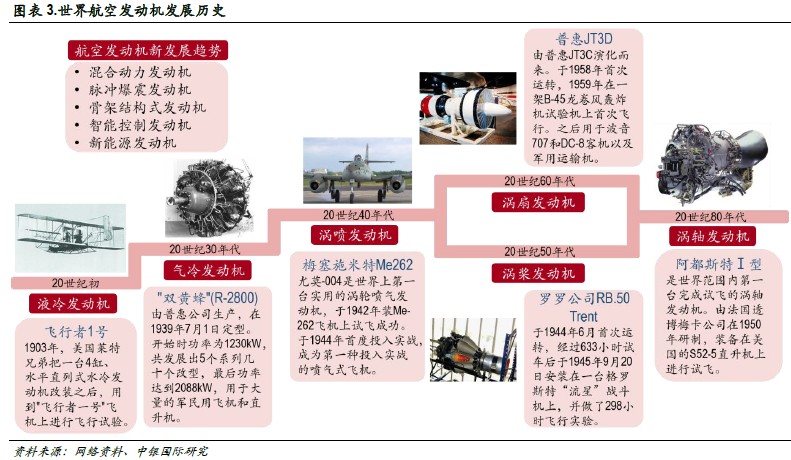

就世界航空發動機發展史而言,液冷發動機在早期占據主要地位。1903 年,美國萊特兄弟把一臺4 缸、水平直列式水冷發動機改裝之后,在世界上第一架飛機——“飛行者一號”上成功進行了試飛。

自此之后,航空發動機開始蓬勃發展。兩次世界大戰時期,人們在戰爭目的的驅使下,開發了氣冷星型式、直接注油式、渦輪組合式和低壓點火式等一系列航空發動機。

第二次世界大戰結束后,航空發動機的發展除了貢獻于軍事領域之外,被更多地利用于通航和民航領域。燃氣渦輪發動機技術在此期間得到了長足的進步,渦噴、渦槳、渦扇和渦軸發動機先后問世。目前,航空發動機的發展已經相當成熟,未來可能向混合動力、智能控制、骨架結構等多個方向發展。

中國航空發動機的研制起步于上世紀50 年代,大大晚于歐美發達國家。因此在初期與國際先進水平存在較大差距,發動機的結構設計也主要依靠仿制。由沈陽航空發動機廠制造的渦噴5 是我國第一臺渦噴發動機,即根據蘇聯BK-1φ 發動機的技術資料仿制而成。隨后我國又先后完成了渦噴6、渦噴7 和渦噴8 的研制,逐漸由完全依賴國外技術到部分依靠自主設計轉變。

進入上世紀70 年代,我國開始對航空發動機進行了部分的自主設計。如基于渦噴-7研制的渦噴-13系列發動機和基于英國斯貝MK202 的渦扇-9系列發動機。其中,渦噴-13 于1985 年開始裝機試飛,滿足了殲-8 Ⅱ飛機的研制進度。隨后又開發了改進版的渦噴 13AII 作為 殲 -8 Ⅱ 的動力裝臵。渦扇-9 則早在1975 年與英國簽訂“斯貝”MK202 型發動機引進合同后,在國內進行組裝和試制生產并在1988 年在殲轟-7 戰斗機上試飛成功。隨后在2003 年實現渦扇-9 的全國產化,將其命名為“秦嶺”發動機。

隨著我國工業技術的持續發展,航空發動機的國產化自上世紀80 年代末開始得到了長足的發展。我國于1986 年研制成功了渦噴-14,是我國第一臺完成自行設計、試制、試驗、試飛全過程的航空發動機。目前,我國正在進行渦扇-13和渦扇-15 的自主研制和試驗,渦扇-15 發動機已在2011 年完成了驗證機的交付,標志著我國在航空發動機自主研制的征程上又邁出了堅實的一步。