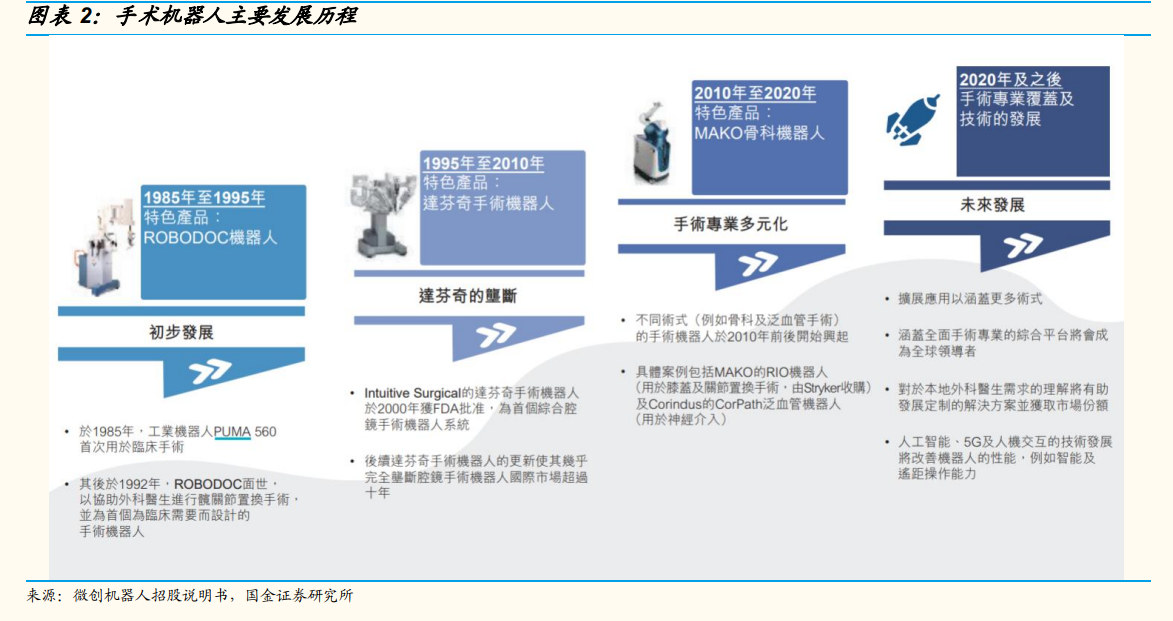

手術機器人的歷史:應用領域不斷拓展。手術機器人的歷史始于 1985 年創建的 PUMA 560,該機器人可更精準地進行神經外科活檢。2000 年,Intuitive Surgical Inc.開發的達芬奇手術系統獲 FDA 批準。該系統最初用于治療前列腺癌,并已越來越多地用于心臟瓣膜修復及婦科手術。達芬奇手術系統經過幾代升級后,目前仍是全球最受歡迎的腔鏡手術機器人。除腔鏡外,其他術式的手術機器人于 2010 年代開始迅速涌現,如脊柱、關節臵換及泛血管手術的手術機器人。未來,隨著人工智能、人機交互技術及 5G 通訊的進步,手術機器人有望擴展到更多的外科專業并實現更高的手術精準度、靈敏度及智能遠程控制。

減少手術傷口、術后恢復快及較少術后并發癥。與開放手術的大切口相比,病人在機器人微創傷手術中一般僅有一個或幾個小切口,切口用來放入手術器械。因此,手術能以精準及微創傷的方式完成。這也將大幅減少失血及術后并發癥的風險,例如感染及黏連,使得病人更快康復。

靈活的機械臂與高度復雜的手術兼容。手術機器人通常配備一個或多個高自由度的機械臂。通過電腦算法處理,機械臂將外科醫生雙手的活動復制成為人體內相應的儀器細微運動。這使得外科醫生能夠在較小的手術空間內流暢及精準地移動手術器械,這在高難度手術中不可或缺。