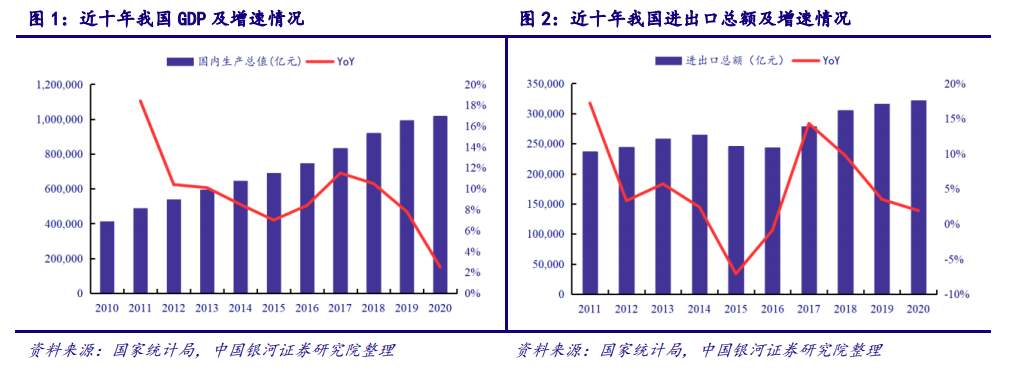

國民經濟持續穩定增長。正是經濟大發展,為文化繁榮提供了堅實的物質基礎。改革開放以來,我國經濟保持良好的發展態勢。一方面,GDP 總量與增速在世界主要經濟體中均名列前茅,疫情之下更加彰顯經濟活力。2019 年,我國 GDP 約為 99.1 萬億元,穩居世界第二,增長率為 6.1%,已連續 18 個季度保持在 6%-7%之間,并明顯高于全球水平。2020年,中國經濟在全球新冠疫情中率先復蘇:2020 年前三季度,我國 GDP 總量為 72.27 萬億元,同比增長 0.7%,是全球的主要經濟體中唯一實現 GDP 正增長的國家;2020 年全年 GDP更是首次突破 100 萬億元,同比增速達到 2.3%。2021 年上半年我國 GDP 達到 53.22 億元,同比增長 12.7%。其次,對外貿易和外匯儲備取得巨大進步,成為支持文化繁榮的重要引擎。2020 年,我國外貿總額由改革開放初期 206.4 億美元上升到 4.6 萬億美元,已成為全球最大的貿易國。2021 年前三季度,我國外貿總額超 4.37 萬億美元,繼續保持全球第一。我國國民經濟的飛速發展,為我國文化建設提供硬實力的支撐。

建設文化強國已成重大戰略。文化能否繁榮也決定著經濟發展的高度和質量。1990 年美國哈佛大學教授約瑟夫·奈首次提出“軟實力”概念,即與政治、經濟、軍事、科技等硬實力相對應的、能產生全球影響的精神力量,這種力量的核心就是文化。當今世界,文化對人類社會發展的滲透力已經日趨明顯,綜合國力競爭復雜而激烈。許多國家都在努力壯大自己的文化實力。美國、日本、韓國、都是文化軟實力博弈的積極參與者,它們的文化不僅形成產業,走向世界,而且成為國家經濟的支柱。改革開放 30 多年以來,我國的經濟飛速發展,綜合國力在很多方面大大提升,也加快了文化發展的步伐。文化在發展取得成績的同時,與我國快速發展的經濟還有很多不適應的地方。在擁有具備強大的經濟實力、科技實力、國防軍事實力的同時,還需擁有強大文化實力作后盾,這就對我國文化建設提出了新的要求。目前,文化建設已上升到國家戰略發展的新布局中。黨的十九屆五中全會對“十四五”期間繁榮發展文化事業和文化產業、提高國家文化軟實力作出全面部署,提出到 2035 年建成文化強國的戰略。

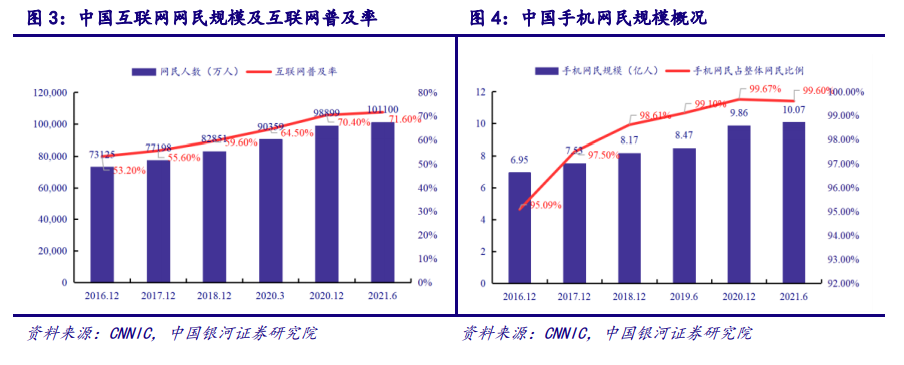

我國互聯網產業在經歷飛速發展后已逐漸步入產業周期的末端,雖仍有上升空間,但已進入存量競爭階段。目前我國互聯網滲透率接近飽和,截止 2021 年 6 月我國互聯網網民人數為 10.11 億,其中手機網民規模達 10.07 億,國內手機網民占整體網民比例已達99.6%,總體看來網民總規模和手機網民規模增長率自 2017 年起基本保持在 5%以下,增長緩慢,互聯網人口紅利正在逐漸消失,互聯網競爭走向存量市場。