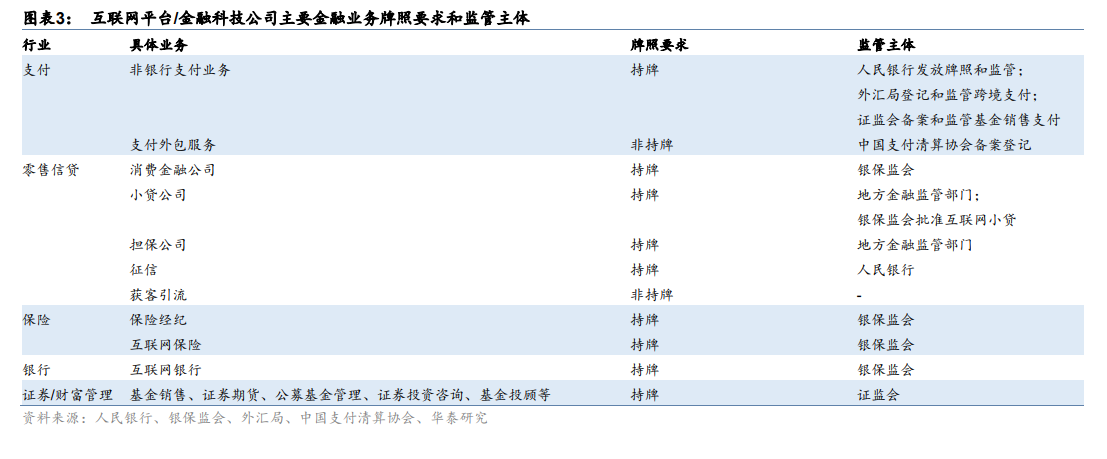

業務類型重新劃分:《支付條例》重新對支付業務類型進行了分類。《支付管理辦法》按照支付的載體,將非金融機構支付服務分為 1)網絡支付、2)預付卡的發行與受理、3)銀行卡收單、4)中國人民銀行確定的其他支付服務;針對不同類型,監管分別出臺了《網絡支付業務管理辦法》、《支付機構預付卡業務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》。《支付條例》根據支付機構風險程度,將支付業務類型分為 1)儲值賬戶運營,2)支付交易處理。我們認為,新業務分類,更加符合目前支付行業的業態現狀和市場格局。不過,目前的幾種支付業務類型如何與新的分類對應,仍有待監管進一步明確。

支付機構分類評級管理:《支付條例》提出對支付機構進行分類評級,采取差異化、針對性的監管措施。我們認為,分類評級的結果可能會影響到支付機構適用的實繳資本與規模的比例要求;2020 年 10 月出臺的《非銀行支付機構行業保障基金管理辦法(征求意見稿)》也提到,分類評級結果會影響清算保證金利息劃入行業保障基金的計提比例。

支付信息服務機構管理可能加強:《支付條例》提出了支付信息服務機構的概念,指為用戶提供其所持有一個或者多個銀行賬戶或者支付賬戶的信息查詢服務或者電子支付指令信息轉接服務的機構;并且提出,對支付信息服務機構在公司治理等方面的監管,參照對支付機構的要求。我們認為,對支付外包服務商的監管要求可能加強,原先粗放式的外包業務可能更加規范,龍頭支付外包服務商可能獲益。